この週末は大雨のおそれがある。本格的な大雨シーズンは梅雨入り後だが、この時期から大雨になることも珍しくない。そこで、大雨になる前に、大雨災害から身を守るために何をすれば良いかをおさらいしておきたい。

大雨になる前に確認しておいた方が良いのが、「ハザードマップの閲覧」と「警戒レベルの確認」だ。

まず、ハザードマップは、各市区町村のホームページや国土交通省のハーザードマップポータルサイトで閲覧できる。地図上に、土砂災害の危険があるエリアや浸水する可能性があるエリアを色分けして塗っている。自分の住んでいるエリアが色塗りされているか?塗られていれば、どんなリスクがあるのか?を確認してほしい。「30年以上水害は起きていない」という人が水害に遭ってからハザードマップを見たら、住んでいるエリアが色塗りされていたという話はよく聞く。ここで色塗りされていなければ、避難指示が出た時に一義的には避難場所に行かなくても良い。

市町村から避難指示が発表され、避難所に行ってみたら満員で入れないというケースがこれまでにもあった。避難指示で「全員避難」と伝えられることがあるが、実は良く読むと「危険な場所から全員避難」で、その場所が安全なら避難する必要はない。自分は避難すべきなのかをあらかじめ知っておくために、大雨になる前にハザードマップを閲覧しておいてほしい。もし、自宅付近が色塗りされていたら、原則として立ち退き避難(=自宅以外への避難)が必要だ。

さらに、避難場所までのルートの途中に塗られている場所があるのか?も併せてチェックしてほしい。避難途中に浸水があって、命がけの避難になるケースがあるからだ。浸水は流れがあると、深さ20センチでも人は流されてしまう。浸水で命を落とすのは、移動中が大半らしい。つまり、避難は、大雨がひどくなる前に終える必要がある。

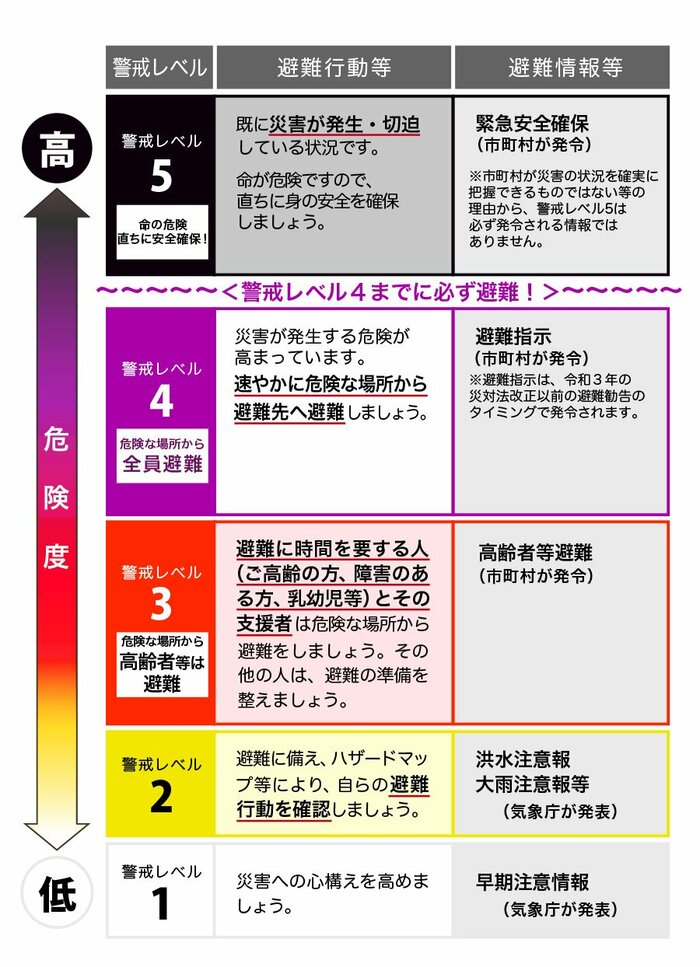

国は、2019年に避難のタイミングをレベル化した。いつどのような避難行動をとるべきかを5段階の警戒レベルにまとめた。自らの命および家族の命を守るため、これはぜひ知っておいてほしい。

レベルの低い方が1、最も高いのが5で、5では災害が起きているような状況なので、4までに避難が必要だ。

1は、気象庁が発表する早期注意情報(警報級の可能性)、2は大雨・洪水・高潮注意報で、1と2は気象庁ホームページで閲覧できる。3から5は市町村が発表する。3は高齢者等避難、4は避難指示、そして5は緊急安全確保。レベル3は、高齢者だけでなく、障害のある人や乳幼児など避難に時間を要する方とその支援者は避難開始となり、そのほかの人は避難の準備を始める。レベル4は災害が発生する危険が高まっており、速やかに危険な場所から全員避難する。レベル5は災害が発生もしくは切迫している状況で、避難していなければ命の危険があるので直ちに身の安全を確保する必要がある。

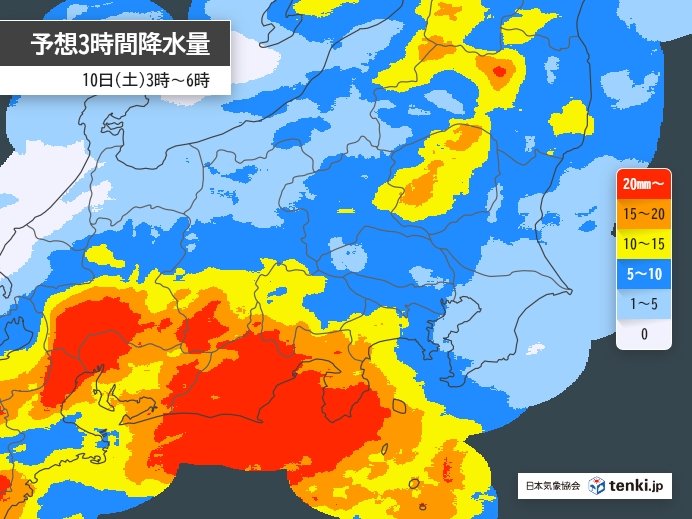

9日(金)の夜から10日(土)の午前中にかけて、大雨のおそれがある。大雨が夜のため、寝ている時間帯の大雨となる。このため、発表される情報を覚知することが難しい。また、夜暗い中で避難所まで豪雨の中を移動するのは危険だ。このため、大雨が予想されるエリアでは早めに避難するか、自宅で過ごすなら「垂直避難」も選択肢となる。垂直避難とは、自宅の中で2階以上の崖や川から離れた部屋で過ごすことだ。ただし、ハザードマップで土砂災害や浸水のおそれがあるエリアの場合、警戒レベル3もしくは4が発表されたら、立ち退き避難することが前提だ。本格的な大雨シーズンを前に、あすからの大雨においてハザードマップと警戒レベルを再確認してほしい。

【執筆:三井良浩(フジテレビ気象センター)】