東海テレビニュースONEでは、シリーズで「SNSな人々」をお伝えします。いまや“社会そのもの”といっていいほど私達をとりまいているSNS。そんな時代を「うまく生きる」ヒントをさまざまな人の声から探ります。

「SNSをやめられない」など、子供たちのスマホへの依存が深刻な問題となっている。特に成長期の子供には、脳への悪影響が大きいともいわれ、何らかの規制が必要との声も上がっている。

■SNSがやめられない…1日平均15時間の「スマホ依存」も

名古屋市中村区にある「名駅さこうメンタルクリニック」には、SNSやスマホ依存で月に100人以上の子供たちが診察に訪れ、小学生の患者も増えているという。

高校3年のAさん(18)は睡眠のリズムが乱れ、「朝方に寝る方が多い」と話す。

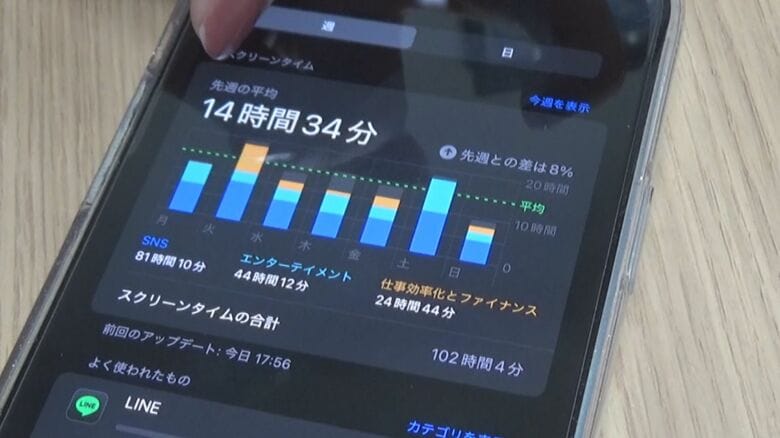

Aさんにスマホを見せてもらうと、1日の平均使用時間は15時間や14時間など、目を疑うような数字が並んでいた。

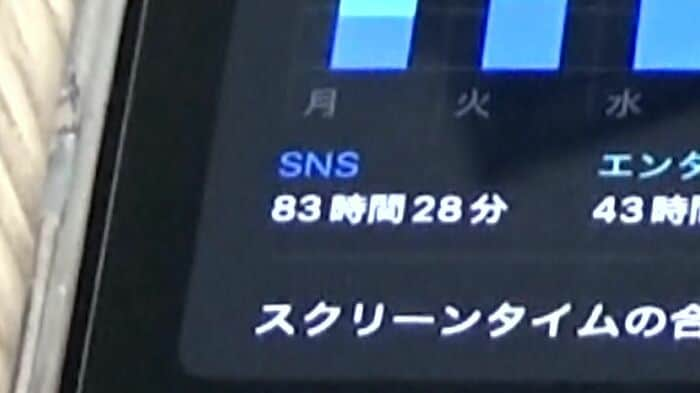

中でもSNSの使用は1週間で83時間と、深刻な「SNS依存」だ。

中学時代から通院しているAさんは、家庭環境に悩んでいたという。

Aさん:

自分の“心のはけ口”になっていました。周りの人には言えないことを、そこの友達だけ、小規模の友達だけには見せても大丈夫みたいなところ、居場所でした。

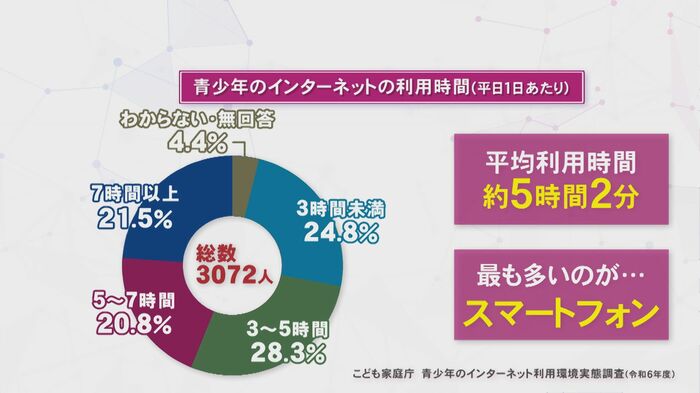

こども家庭庁が2024年に、10歳から17歳の子どもたちを対象に行った調査では、平日1日あたりのインターネットの平均利用時間は5時間2分と、調査を始めて以来最長となった。ネットを利用するために、最も多く使われている機器がスマートフォンだ。

診察した医師は、大人の目が行き届かない時間が増える中、SNSやスマホへの依存が増えていると話す。

名駅さこうメンタルクリニックの丹羽亮平院長:

共働きの世帯が多いので、どうしても育児の中で見れない時間や大変な時間もあるので、そういう時間にスマホや動画を見せたりとか、やむを得ないこととしてやってしまう場合が現実的には多いなと思って。

普段スマホでアプリゲームや、ゲームの解説動画を見ているという13歳の少年は、母親とともに診察に訪れた。

2025年3月、母親の財布から抜き取ったおよそ10万円を、ゲームに課金していたことが分かった。

少年の母親:

塾に行ったりとかする時にスマホが必要だということで、日中限定で渡したりはしていたんですけど、結局持っているとついゲームをしてしまう。

医師:

約束できますか、お金を取らないっていうのは?

少年:

はい。

少年が無断で課金したのは、初めてではなかった。

少年の母親:

去年の10月、クレジット会社から電話かかってきて「身に覚えありますか?」って言われて。1カ月ぐらいで40万円使ってあって、「これはもう止まらないんだな」って。これはデジタル依存だなと思ったので。

少年は通院を続けているが、スマホやゲームへの依存から、まだ抜け出せていない。

少年:

ゲームとかで1回負けたら勝ちたくなるじゃないですか、というのもあると思うし、ショート動画って終わりがないから。

子供のスマホ依存に悩んでいるのは、日本だけではない。オーストラリアでは2024年11月、16歳未満のインスタグラムやXなどのSNSを利用することを禁止する法案が世界で初めて可決された。

インスタグラムは2024年9月以降、10代の利用を一部制限する仕組みをアメリカやイギリスなどで導入し、日本でも2025年1月に始まった。

■“脳トレ”教授が警鐘…子供たちに「スマホ脳」の危険性

流行語にもなった“脳トレ”で知られる、東北大学の川島隆太教授は、子供たちのスマホ依存が脳に悪影響を与えると警鐘を鳴らしている。

東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授:

子供たちの脳は発達期にありますから、余計そういう環境の変化、要はスマートフォンを使ったということの影響が出やすいです。子供たちは本当に注意しないといけないと思っています。

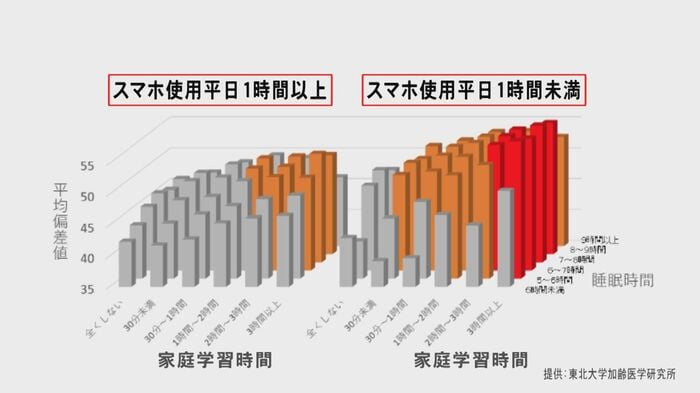

川島教授は、スマホの使い過ぎが大脳の発達を止めてしまう「スマホ脳」の危険性を指摘する。宮城県仙台市に住む7万人以上の子供たちの追跡調査を行った結果からも、スマホの使用時間と学力に関連がみられたという。

東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授:

スマートフォンやタブレットを使う時間が長ければ長いほど、全ての教科において学力が低くなることが分かりました。

スマホを平日に1時間以上使用する子供と1時間未満の子供を比較すると、偏差値50以上を示すオレンジや赤が、1時間以上使用する子供は、極端に少なくなっていた。

また、「集中力」や「コミュニケーション力」にも影響を与えると言われている。

東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授:

子供たちの脳は特に前頭葉の発達が未熟ですから、我慢する、抑制する力が弱いです。やりたいことを止めるのがなかなか難しい。ですから、ある意味法的な規制をする、もしくは学校単位、地域単位で使わないというルールを決めてしまって、外側からルールによって子供たちに使わせなくするという方法が、一番現実的かなと思います。

■“やめさせたい”親と“やめられない”子供 スマホとの付き合い方は

SNSやスマホと、子供たちはどう付き合えばよいのか。岐阜県に住む小学5年の星原ひなたさんは1年半前に取材した際、ゲームがやめられずに母親とケンカになることもあった。

母親の星原さゆりさん:

あっまたイライラしている。YouTubeでイライラするなら、もうやめなさいよ!

ひなたさん(当時小学3年):

違うって!ひどいな、もう!

ひなたさんは2023年秋、スマホやゲーム機などから距離を置く「デジタルデトックス」のキャンプに参加し、自然の中で日常とは違った過ごし方を満喫した。

あれから1年半、変化はあったのか。ひなたさんは自分のスマホを手に入れ、LINEやYouTube、ゲームなどに使っている。

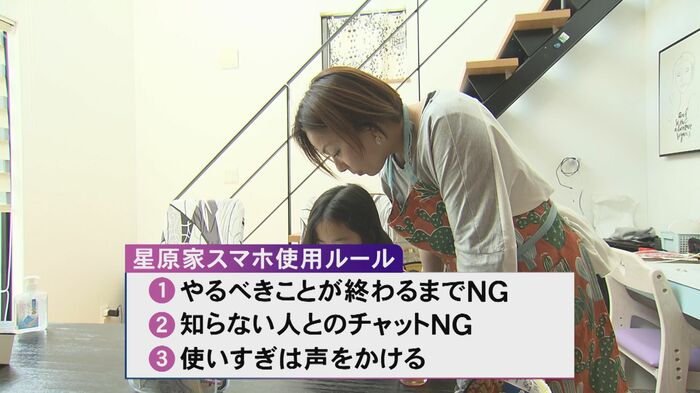

学校から帰ると、宿題を始めた。途中でスマホを手に取って、分からない漢字を調べたが、終わったらすぐにスマホを裏返して、机の端へ置くようにしている。宿題が終わるまで動画を見たり、ゲームをすることはない。

星原さん親子は、スマホの使用について、「やるべきことが終わるまで使わない」「知らない人とチャットしない」「使いすぎている時は声をかける」という3つのルールを作っていた。

ひなたさんは、料理やお菓子作りといった新たな趣味も見つけた。レシピを見るためにスマホを使うが、慣れた手つきでどんどん進め、この日はマドレーヌを作った。かつての依存状態から改善されているようにみえる。

母親のさゆりさん:

自分で意識する力がついてきた気がします。ほどよく使い方を知ってもらって、必要な時に使ってほしい。

ひなたさん:

使いすぎると、抜け出せなくなるから。今より使用する時間を減らす。

ひなたさんは、スマホとの距離を考え始めるようになっていた。

しかし、夕食後は友達とゲームに夢中となり、お風呂に入った後もスマホを手に取り、気が付けば夜の9時半、2時間以上が経っていた。

スマホをやめられない子供と、親はどう向き合えばよいのか。名駅さこうメンタルクリニックの丹羽院長は、「なかなか自分で問題なんだということを実感することが、まだお子さんで難しい場合も多いので、親御さん自身がスマホやSNSをしっかり規律を持って、自身の管理をしているところを示したり、それもすごく重要」と話す。

また、東北大学の川島隆太教授は、「リアルな友達と話をするということの方が、SNS等で話をすることよりも楽しいということをしっかり経験してもらいたい。例えば学校で友達と会う、ケンカをする、一緒に遊ぶ、こうやって人と人の関係がすごく深くなっていくということを、子供たち自身が体験できるような場を準備していくのが大事かなと思っています」と話す。

2025年4月18日放送

(東海テレビ)