「月面での建築なども考えると、今後は軽い建物という発想が必要となってくる」世界的に有名な建築家・坂茂さんがそんな考えから大阪万博のパビリオンに用いたのはカーボンファイバー。建築構造に使ったのは世界で初めてだ。素材の異なる3つのドームに込められた未来への提案を坂氏自身が解説した。

坂茂さんは2000年のハノーヴァー万博で世界で初めて紙管(しかん)というオリジナル素材で日本館を作った、いわば万博経験者。

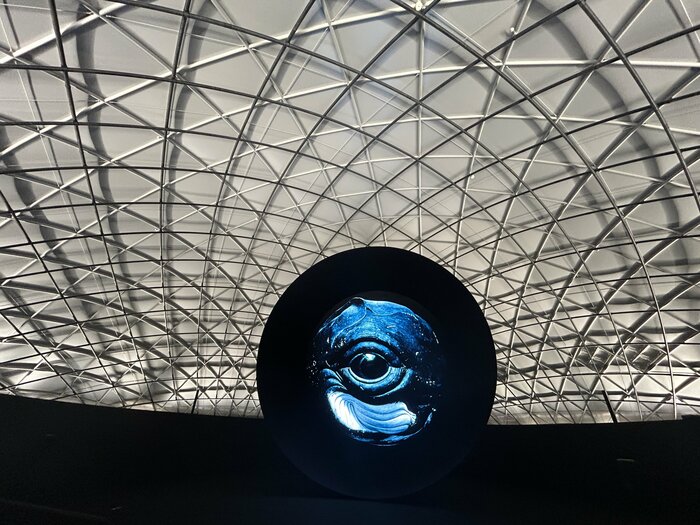

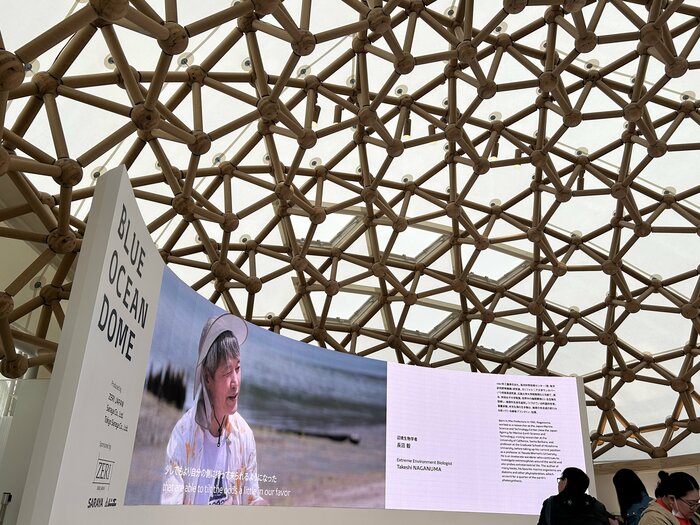

去年、芸術のノーベル賞とも言われる高松宮殿下記念世界文化賞(建築部門)を受賞していて、世界にもShigeru Banの名はとどろいている。その坂さんが今回関わったのは、NPO法人ゼリ・ジャパンがプラスチック海洋汚染防止など海への理解を深めることを目的として作ったBlue Ocean Dome(ブルー・オーシャン・ドーム)。

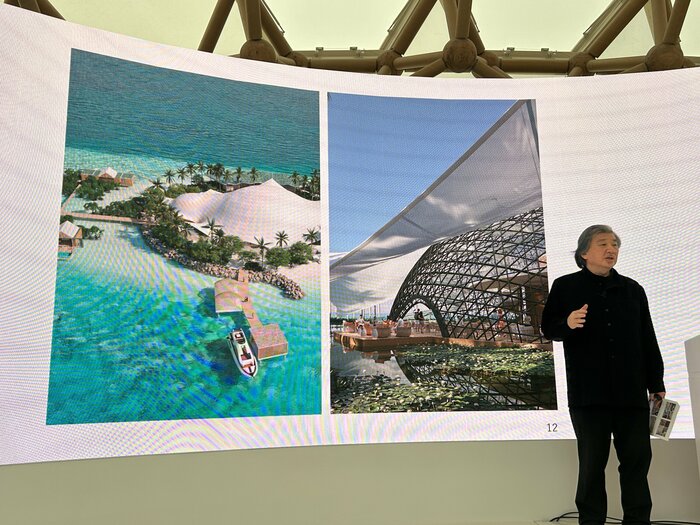

3つのドームが連なり、その周りを囲む水面に大屋根リングが投影されていて、非常に美しい外観だ。

“軽い建築物”が将来の重要なテーマに

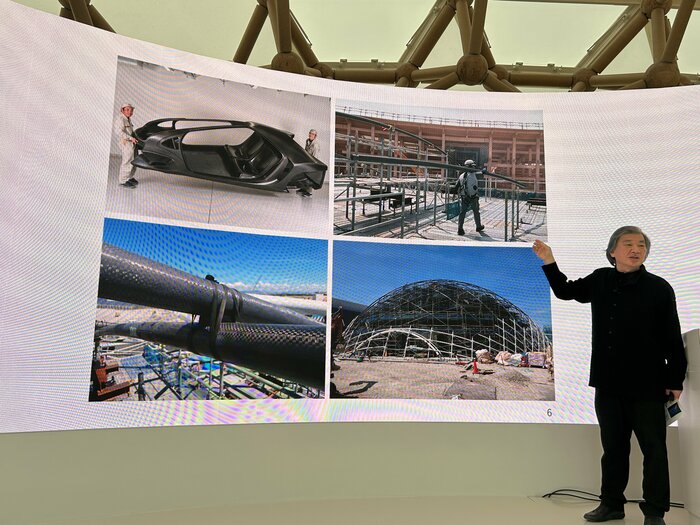

坂さんは真ん中の最も大きいメインドームに世界で初めてCFPRカーボンファイバー炭素繊維強化プラスチックを使った。「カーボンファイバーは鉄の5分の一の重さで4倍の強度があることから、価格は高いのですが、飛行機や車のように軽量化が必要なものにはよく使われてきました。これまで建築物は軽くする必要はありませんでしたが、月面での建築なども考えると、今後は重要なテーマになってきます」坂さんは世界で初めてカーボンファイバーを使った理由をこう語った。

そして「うちのパビリオンの職人さんがあまりに軽々と素材を運んでいるので、他の職人さんからうらやましがられたそうです」というエピソードを披露しながら、「万博が終わる半年後にゴミになってしまう杭をなるべく少なくしたかった」と建築物を軽くする意義を説明した。

そして「日本は世界で最も多くカーボンファイバーを作っている国なのだから、その誇れる素材の用途開発を進めるべき」と続けた。

放置竹林の「問題」解決も視野に

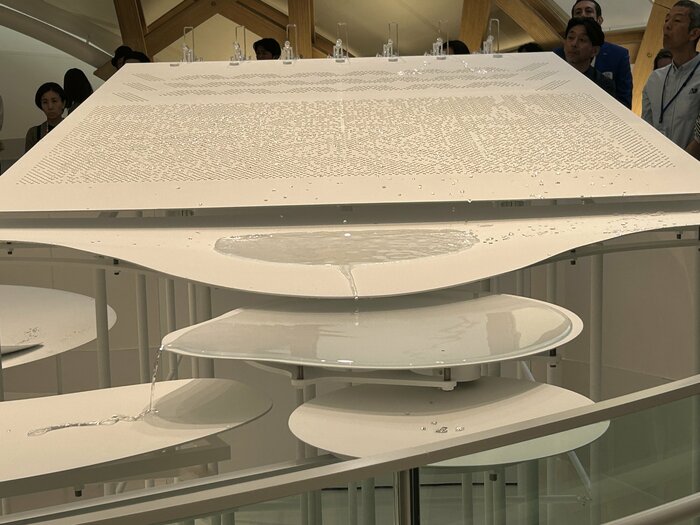

坂さんは「万博は将来に向けての実験をする場」と位置づけ、新しい素材はもちろん、古くからある素材も新しい考え方で使おうと、竹を生のままではなく、集成材加工して、こちらも世界初のドームに仕立てた。

坂さんは「竹は割って、蒸して、集成材に加工すると安定して木よりも強い強度を持つので、今、各地で問題となっている放置された竹林の解決策として使おうと思いました。竹を放置したままにすると、地面に光が届かなくなり、周りの森林が破壊されますから」と説明。普段から災害支援などの社会問題に積極的に取り組んでいる坂さんならではの発想だ。

この竹のドームの展示は「水」そのもの。水がガラスのししおどしのような仕掛けから流れ出し、白い盤面を形を変えながら下方へ下方へと次々に滑り落ちていく。

静かに水の循環を体感できるアート作品だ。

「紙管」を間近で見るチャンス

もう一つのドームに用いられた紙管(しかん)は、坂茂さんが独自に構造開発し、冒頭で触れたハノーヴァー万博(2000年)以降、被災地での仮設住宅や避難所のパーテーションなどにも幅広く活用している素材だ。

話しに聞いたことはあっても、実際に紙管を見たことのない方も多いかと思うので、ゆっくりと椅子に腰かけて、海に関連する人たちのインタビューなどを聞きながら、屋根をながめてみるのもいいだろう。

今や当たり前となった“エコロジー”とか“サステイナブル”といった言葉がまだ使われていない1980年代から坂氏がファックスやトイレットペーパーの芯などの古紙をリサイクルして開発した素材だ。

(参考記事:「ライフワークは災害支援」能登からウクライナまで、世界の被災者のために奔走する建築家・坂茂氏【世界文化賞】)

万博終了後はモルディブに移築

大屋根リングを含めた大阪万博の構造物に関して、会期が終わった後の再利用はどうなるのか、という議論が交わされている中、「建築家として材料を無駄にするな、と伝えたい」と語る坂氏。このBlue Ocean Domeのカーボンドームについては、坂さんが建築設計を手掛けるモルディブのリゾートホテルへの移築が決まっている。

Blue Ocean Domeを運営するゼリ・ジャパンは資源とエネルギーを循環再利用して、廃棄物ゼロの社会を作ろう、という理念で設立された。

このパビリオンが産業廃棄物にならず、インド洋に浮かぶ島国に移築されるのは、まさにこの理念に沿うもので、坂氏が掲げる「万博で一番重要である将来への提案」としてもこの上ない提案と言えるだろう。