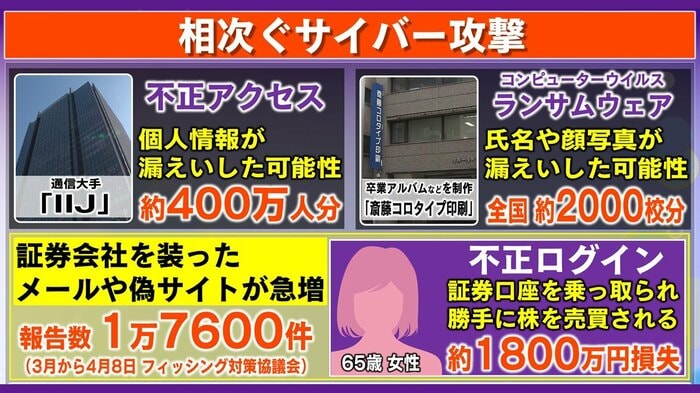

15日、通信大手の「IIJ=インターネットイニシアティブ」は、不正なアクセスを受けたことにより、約400万人分の個人情報が漏えいした可能性があると発表。

また、仙台市の印刷会社もサイバー攻撃を受け、全国約2000校の卒業アルバムに掲載された名前や顔写真などのデータがもれた恐れがあることが明らかになりました。

企業だけでなく、個人も狙われています。

特に急増しているのは、証券会社を装ったメールや偽サイト。フィッシング対策協議会には、3月から4月8日までの期間で、1万7600件もの報告が上がっています。

中には、65歳の女性が不正ログインにより証券口座を乗っ取られ、勝手に株を売買されたことで、約1800万円を損失したという事例も。

相次ぐサイバー攻撃による被害。世界規模で見ると、その損失額は、年間1600兆円にものぼると言われています。

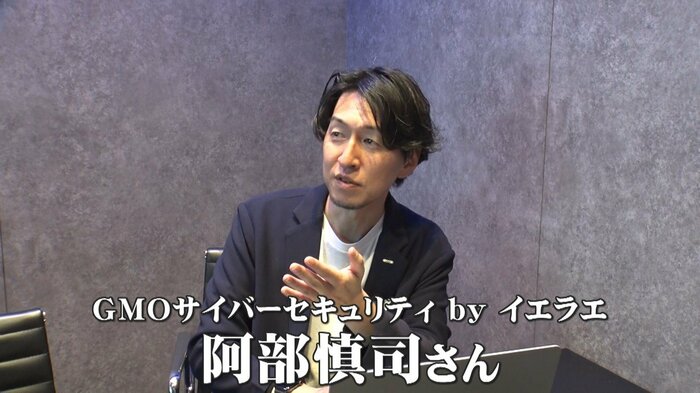

日本最大級のサイバー防衛チームを率いる、GMOサイバーセキュリティ by イエラエ株式会社の阿部慎司さんは、日本の防衛力は「世界から見ても高い」と話す一方で、世界中のハッカーから狙われる機会が多い理由として、「反撃ができない」という点があるといいます。

GMOサイバーセキュリティ by イエラエ株式会社 阿部慎司さん:

(サイバー攻撃は)例えるのであれば、ネット上の強盗みたいな感じです。

他の国はですね、攻撃を仕返す能力みたいなものを実は持っていたりします。

日本っていうのは、例えば攻撃者のサーバーを止めてしまうような動きっていうのができない状態にあるので、その分、やはり攻撃を受ける一方になってしまうという弱点があります。

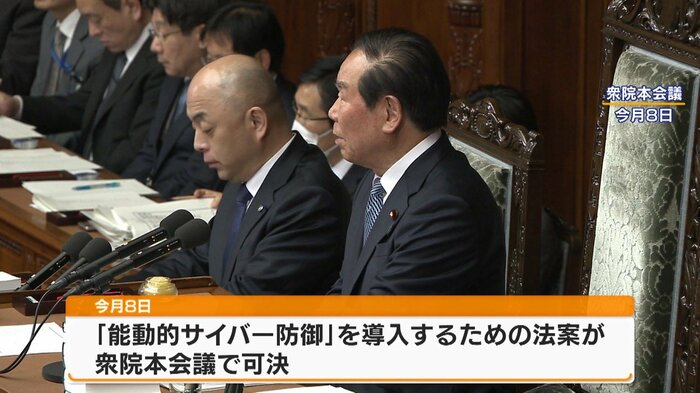

そんな、ひたすら防衛するしかないという今の日本の現状を変えようと、国や警察も本腰を入れ始めました。

4月8日には、サイバー攻撃を受ける前に先制的に対策を講じる事ができる、「能動的サイバー防御」を導入するための法案が、衆院本会議で可決。

また、警視庁は16日、NECの男性社員を2年間限定の「サイバー犯罪捜査官」として採用したことを発表しました。

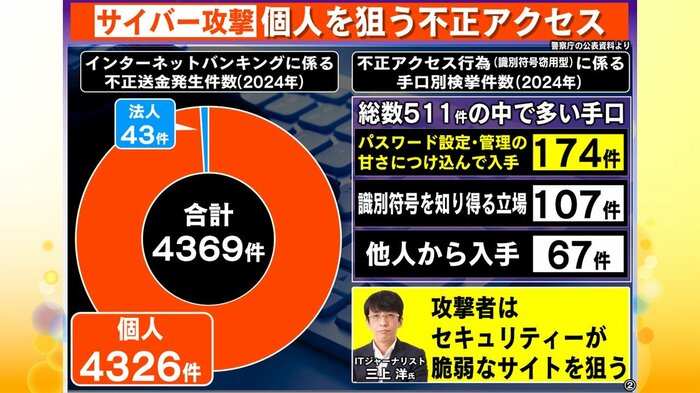

個人の不正送金は1年で4326件 対策は?

警視庁によると、2024年の1年間でインターネットバンキングに関係する不正送金の発生件数は、法人が43件だったのに対し、個人は4326件。

さらに、不正アクセスに関係する手口を検挙件数でみていくと、2024年検挙された511件のうち、一番多かったのは、「パスワードの設定・管理の甘さにつけ込んで入手した」というもので、174件にのぼりました。

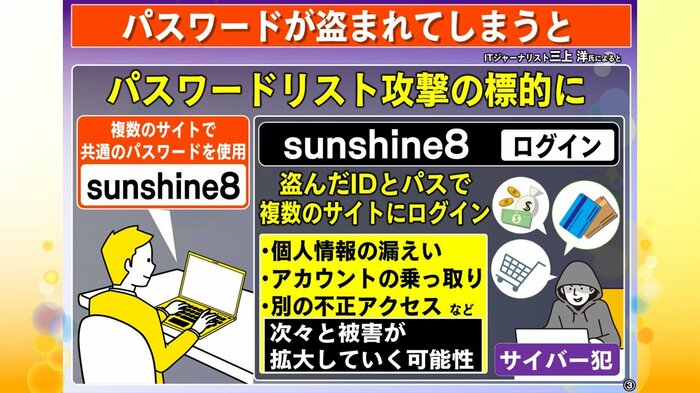

ITジャーナリストの三上洋氏によると、IDやパスワードを不正に入手されてしまった場合、複数のサイトで共通のものを使用している人も多いことから、複数のサイトに不正ログインし、個人情報を盗んだり、アカウントを乗っ取るなどして、被害が拡大する可能性があるといいます。

個人でできる対策としては、パスワードの使い回しをしない、数字、記号、アルファベットの小文字と大文字を組み合わせるなど、簡単に解析することができない“複雑なもの”にすることが重要です。

パスワード以外にも、端末にセキュリティーソフトを入れたり、顔認証や指紋認証を使用する、スマホの専用アプリを使う、複数の要素で認証を行う等、少しでも漏洩のリスクを下げる対策を行ってください。

「サン!シャイン」スペシャルキャスターを務めるカズレーザー氏は、3カ月ごとにパスワードの変更を行っているといいます。

カズレーザー氏:

僕は本当に、珍しいと言われるんですが、3カ月に1回ちゃんと変えるタイプ。ITセキュリティーの人がそう(した方がいいと)おっしゃるじゃないですか?「僕はやってます」というと、「本当に?」と言われるくらい、あまりいないんです。

でも、それでもSNSのアカウントとか取られたことがありますし。やられるときはやられると思いますけど、パスワードはサービス毎に変えた方がいいと思います。

また、三上さんによると、サイバー攻撃は万博のような国際イベントが開かれる際に増加する傾向にあるといい、大切な個人情報を守るために、今できる対策を行うことが大切です。

(「サン!シャイン」 4月18日放送)