麦芽やトウモロコシなどを原料に、苦みと甘みの混ざり合った風味が特徴のジュニパーベリーで香りづけした蒸留酒「ジン」。静岡大学発のベンチャー企業では、地場の素材のすばらしさをお酒という切り口で発信しようとクラフトジンの製造に乗り出した。

大学発ベンチャー企業が手がけるクラフトジン

2025年で開業から134年を迎えた静岡市葵区の料亭・浮月楼。

大政奉還の後、第15代将軍・徳川慶喜が約20年にわたって暮らしたことでも知られるこの場所にできたのが蒸留所だ。

1回で90~100リットルの生産が可能だというこの場所で造るのは地場の素材や魅力が詰まったクラフトジン。

手がけるのは静岡大学発のベンチャー企業・AGCTだ。

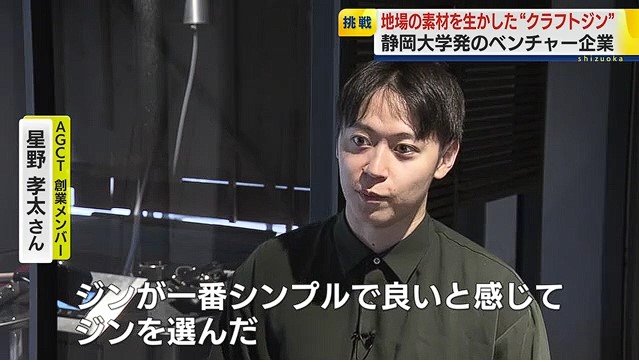

AGCT創業メンバーの星野孝太さんはジンを選んだ理由に“自由度”の高さを挙げ、「ジンはジュニパーベリーとアルコールさえあれば、国内では他にどんなものを入れて香りづけをしてもいいということになっているので、静岡で生かしたい農産物の香りを生かし切る、ふんだんに味わってもらうためにはジンが一番シンプルでいいのかなと感じた」と話す。

研究所で試行錯誤を繰り返し

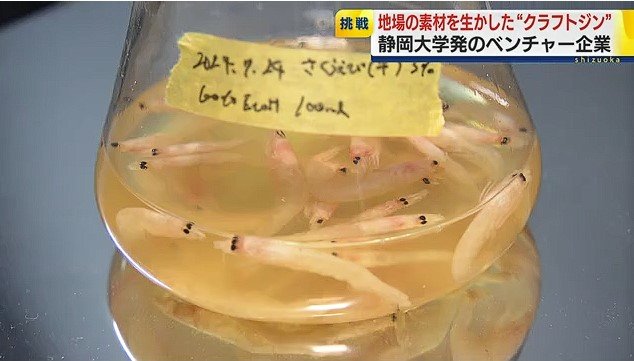

蒸留所には研究所が併設されていて、ここでは静岡を代表する食材を香り付けに生かそうと実験を重ねている。

この日、星野さんが取り組んでいたのは“駿河湾の宝石”とも称されるサクラエビをジンの製造に生かせないかという実験で、「とりあえず静岡で有名なものは全部やってみて、何かジンに使えればいいなとは思っている。いつか役に立ったらいいなという気持ちで試作している」と笑顔を見せた。

“大学発”のメリットを生かして

現在、商品化を目指しているのはワサビ・キンカン・山椒の3種類。

ジンは“飲む香水”とも称されていて、それだけに素材を生かした香りの良さをいかに表現できるのかがポイントとなる。

こうした中、大学のバックアップを受けるAGCTでは学内に配備された高価で高性能な機器を使用できるというメリットを生かし、迅速かつ詳細な分析が可能で、「経験者や何十年も製造している人ならば勘や経験、技術でおいしいジンを作ることができると思うが、ベンチャー企業がジンを造ろうと思った場合に(酒造)経験がない人も多いためスピード感という部分で分析を通じて早く商品化したり、経験者の勘や技術を数値化したりすることで早く追いつけるのではないか」と科学に裏打ちされた製造方法やおいしさを追求し、確立したい考えを持っている。

いつの日か静岡を代表する酒に

4月4日に開かれた試飲会では関係者がキンカンと山椒の2種類を味わい、「口に入れた瞬間に山椒の香りがすごくて、鼻から抜ける感じがすごくスッキリしてすごく美味しかった」「クセがなくて、飲みやすくてどんどん飲んでしまいそう」「(香りを)ものすごく強く感じ、本当に一瞬でわかる。咲いているそのままの匂いが伝わってくる」といった感想が聞かれた。

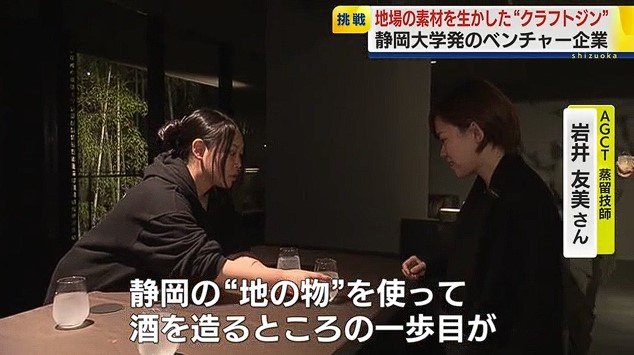

上々の評価を得たことを受け、AGCTで蒸留技師を務める岩井友美さんも「一番は静岡という地を盛り上げていくという部分が大きいので、静岡の地の物を使って酒を造るというところの一歩目が踏み出せた」と胸をなでおろす。

いつの日かAGCTの作るジンが静岡を代表する酒になることを夢見て…これからも試行錯誤の日々は続く。

(テレビ静岡)