高次脳機能障害は脳損傷による「見えない障害」と言われ、その患者は宮崎県内で約7000人いるとみられている。理解不足や支援不足が課題で、宮崎市では家族会がフォーラムを開催。患者本人と家族がリアルな現状を伝え、まずは知ってもらうこと。そして正確な診断や支援体制が重要である事を訴えた。

「見えない障害」と呼ばれる

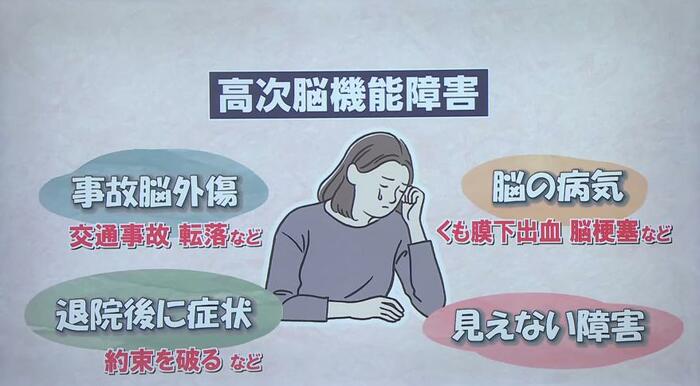

高次脳機能障害は、事故による脳の外傷やくも膜下出血などの病気によって脳を損傷することで発症し、外見からはわかりづらいため「見えない障害」と呼ばれる。脳を損傷したことで、退院後に約束を破る、ミスが多い、金銭感覚がなくなるなどの症状が見られるようになり、本人や家族がつらい思いをしている。

宮崎県の調査によると、県内の高次脳機能障害の数はおよそ7000人と見られている。決して少なくない数であるが、認知度が低く支援も限られる中、3月、宮崎市でフォーラムが開かれた。

このフォーラムは、多くの人に高次脳機能障害について知ってほしいという思いから開かれ、社会福祉士や家族などで会場が埋まった。

以前、社会福祉士として活動していた人:

「こんな支援を」という人がいれば支援をしてあげたい。ついていってあげるとか、一緒に何かしてあげるとか。

高次脳機能障害者を受け入れる施設の社会福祉士:

家族だけで抱え込んでしまって孤立する方が多いのではないかということを感じており、支援できればと考えている。

主催したのは、県社会福祉士会の専門能力向上委員会。社会福祉士の黒木天翔さんは、当事者や家族の声を聞きながら、何ができるのかを考えるのがまず第一歩だと考えていると話す。

高次脳機能障害がある当事者が講演

会場では、高次脳機能障害がある飛田洋平さんが講演した。高校生のころの洋平さんや大学時代の自転車旅の写真が紹介された。

青春を謳歌していた洋平さんは、2001年、筑波大学在学中に自転車で横断歩道を横断中、スピード違反の車にはねられ脳外傷を受けた。

その後、懸命の治療で一命を取り留め、宮崎で治療を続けて歩けるまでになったが、復学を果たすも障害を自覚せず、再開した一人暮らしで様々な困難に直面することとなった。

洋平さんが直面した困難とは

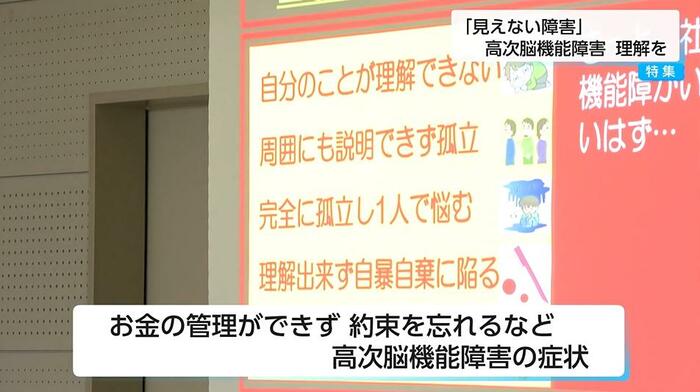

洋平さんは、簡単に組める棚の組み方さえもわからなくなり、道に迷ったり、お金の管理ができなくなったり、急に泣いたり笑ったり、約束を忘れてしまうなど、事態を理解できずに戸惑った。

友人は離れ、孤立していった。

筑波大学の宿舎に1年ちょっと閉じこもり、両親から電話があった時には「大丈夫」と嘘をついていたが、実際には大丈夫ではなかったと述べた。さらに、自殺願望が出てリストカットもしていた事実も明らかにした。

この経験が父親の洋さんを突き動かしている。洋さんは高次脳機能障害家族会の会長となり、行政、特に県に対して何度も社会適応訓練の更なる充実や専門性の高い職員の配置を求めてきた。

家族会 飛田洋会長:

高次脳機能障害の社会的な行動のトラブルは命に関わる。行政にはものすごい危機感を持って取り組んでほしいと考えているが、本当に申し訳ないが、厳しい言い方をすると、全く伝わってこない。

同じ思いを抱く人がつながり始める

こうした中で、3月のフォーラムでは同じ思いを抱く人のつながりが見えてきた。家族会の活動を知った高次脳機能障害のドキュメンタリー映画製作委員会のメンバーが大阪から来県し、上映会が開かれた。描かれていたのは60年近く前に起きた三池炭鉱での事故や2005年のJR福知山線列車事故などで高次脳機能障害となった当事者と家族、そして脳神経外科医の姿である。上映会は、的確な診断と支援の必要性を確認する機会となった。

家族会 飛田洋会長:

きちんと確定診断をして、どういう処方をして、どういう所とつなげて病院がバックでつなぎながら、一体となって相談ができる支援ができる体制が必要だと思う。

事故や病気で命が助かっても後遺症として悩まされる高次脳機能障害。宮崎県の調査によると、県内には約7000人いると見られる。誰が当事者になっても不思議ではないのに、この障害を取り巻く課題解決に向けた動きは進んでいない。

(テレビ宮崎)