あなたの行動で 救える命があるかもしれない

もし目の前で人が倒れたら・・・

「大丈夫ですか?意識がありません!誰か来てください!」

そんなあなたの行動で救える命があるかもしれない。

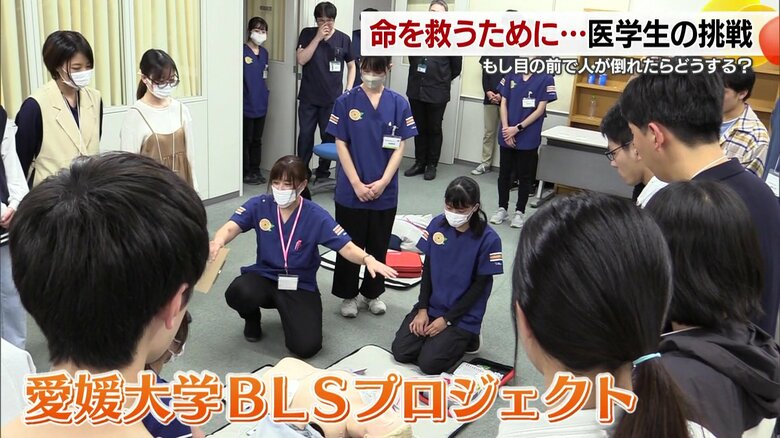

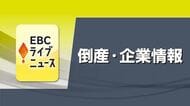

「救える命を増やしたい」そんな思いで愛媛大学医学部の学生が2024年立ち上げた“愛媛大学BLSプロジェクト”

BLSとは「ベーシック・ライフ・サポート」の略称で、心臓マッサージと電気ショックによる一次救命処置のこと。

心肺蘇生が実施されたのは約6割 AED使用率は5%未満

メンバーは適切な一次救命処置の方法を広める講習会を、愛媛県内の学校や企業などで行っている。

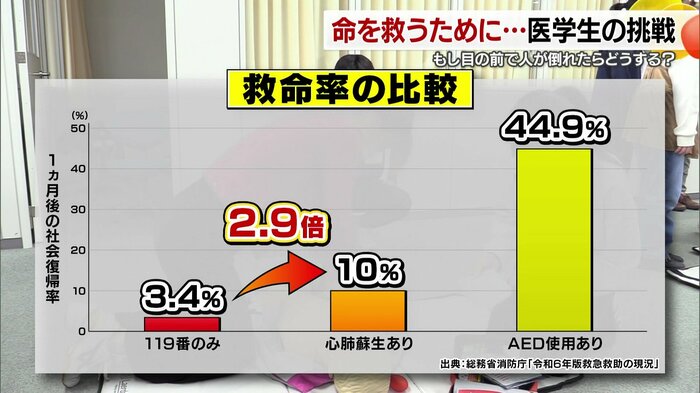

総務省の統計によると、一般市民が目撃する心停止は年間約2万8000件。

そのうち心肺蘇生が実施されたのは約6割で、なかでもAEDの使用率は5%未満に

留まっている。

救急車が到着するまでの約10分間に何もしなかった場合、1カ月後の社会復帰率は

わずか3.4%ですが、そこに居合わせた人が心肺蘇生を実施すると約2.9倍の10%になるという。

さらにAEDによる除細動が行われれば1カ月後の社会復帰率は44.9%まで上がっている。

BLSが教える救命処置の流れ

プロジェクトのリーダーである愛媛大学医学部医学科4年の柴崎瞳さんに聞いた。

「一次救命処置、BLSのことなんですけど、それの普及率を広げて、救える命を一人でも増やしたいなと思って、この活動をしています。」

BLSで指導している救命処置の手順は。

「まずは発見から始めます。発見したときにまずは周囲の安全を確認してほしいです。」

倒れている場所が道路の真ん中などの場合もあるため、焦らず周囲の安全を確かめてから近づいて、まずは意識の確認。

「耳がどちらか聞こえなくなっている場合もあるので、必ず両方から声をかけるようにしてください」と医学生らしいアドバイスを伝える。

意識がないことが確認されたら協力してくれる人を呼び、救急車の手配やAEDを 持ってきてもらうよう指示をする。

呼吸と脈の確認そして心臓マッサージ

「救急車とAEDを取ってきてもらっている間に今度は呼吸と脈の確認をします。」

脈は喉の高い部分から右にずらしたところで測り、呼吸は胸の上下で確認。

脈と呼吸がないことが確認されたら直ちに心臓マッサージを開始する。

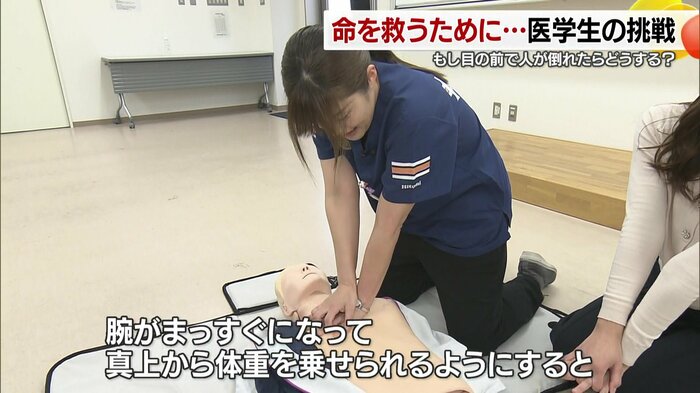

「腕がまっすぐになって真上から体重を乗せられるようにすると、力のない女性でも深めに押すことができます。」と心臓マッサージのポイントを伝える。

①心臓マッサージのリズムは1分間に100から120回。

②深さは5センチから6センチ。

③リコイルと呼ばれる「戻り」を確認すること。

AEDが到着したら自動音声に従って準備

AEDが到着したら…自動音声に従って準備を進める。

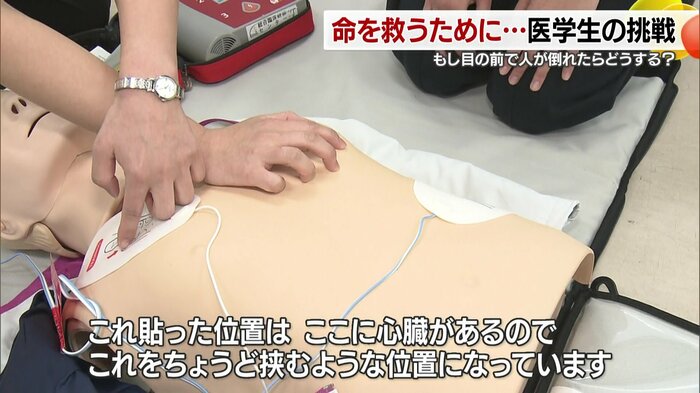

柴崎さんは「これ貼った位置は、ここに心臓があるので、これをちょうど挟むような位置になっています。今心臓が細かく震えちゃっている状態なのでそれを挟んで電気を流すことによって正しいリズムに戻そうとしてます」と医学生ならではの情報も入れつつ説明する。

電気ショックを開始し、救急隊が到着するまで続ける。

心臓マッサージやAEDは定期的な講習が効果的

「実際一回やっただけだと、多分数日は全然覚えていると思うんですけど、半年後、一年後に覚えているかというと、やっぱり私たちでも難しいと思うので、定期的にやっていただくといいかなって思うのと、あとは定期的にやっておくことで実際そういう場面に遭遇したときに、あれだけ練習してあるからきっと出来るって勇気を出すきっかけにもなるかなと思ってます。」と柴崎さんは語る。

企業や学校で開催している講習会は座学と実習を組み合わせたプログラムを行っている。

講習に参加した学生は「始めは不安なことが多かったんですけど、医学生が理解しやすく説明してくださって、自分でも、実際起こったときにやれるような自信はついたかなって思います」

さらに別の学生は「医学生の視点から重要なこともたくさん聞けたので、より詳しく理解することができてよかった」と感想を言う。

薬剤師として働きながら大学に通学

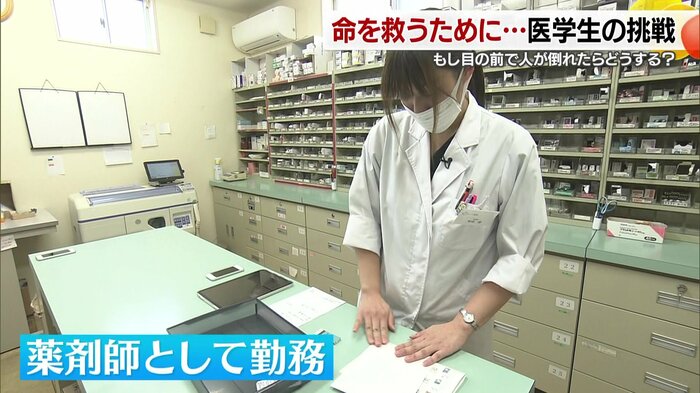

プロジェクトを引っ張る柴崎さん、実は医学部で学ぶ傍ら薬局で薬剤師として勤務しながら大学に通っている。

そのとき、ある出来事があった。

「薬局で働いていて、待合室にいた患者さんがいきなり倒れてしまって。何かしなきゃという気持ちはとてもあるのに、どうしていいかわからなくて。」その出来事を経験してある気持ちになったという。

『もっと一次救命処置を広めたら、多くの命を救えるのではないか』

そう考えた柴崎さんはフライトドクターになりたいというかねてからの夢もあり、医学部に編入することを決意。見事合格した。入学後の研修などでもさまざまな命の現場に立ち合い、さらに一次救命を広めたいという思いが強まったという。

2024年BLSプロジェクトを立ち上げ

そんな柴崎さんの想いに賛同する仲間と共に、2024年にBLSプロジェクトを立ち上げた。

医学部医学科6年 浜田美空さん

「目の前の人を救いたいという行動と決断につながればいいなと思って、参加しています。」

医学部医学科4年 山川裕生さん

「同級生の柴崎さんがこのプロジェクトを始めて、一緒にやってみたいなと思って。とても行動力があってすごくエネルギーがある方なので、いつも影響を受けて僕自身も頑張ろうって気持ちで一緒にやらせてもらってます。」

プロジェクトメンバーは現在心臓マッサージに使う人形やAEDの購入費用をクラウドファンディングで募っている。

「現状は特別にお借りして、使わせていただいている状態なので、いつでもどこでもというのがなかなか難しい状況になっております。なので活動の幅を広げるために、自分たちで購入をし、管理をしていきたいなと思い今回クラウドファンディングに挑戦しています。」と、柴崎さんはこれからの活動を語る。

一般の方に正しい医療知識を啓発

150万円の目標を達成し、300万円のネクストゴールに向けて寄付を募っていて人形12体と訓練用のAED12台などを購入する計画。

愛媛大学 羽藤直人 医学部長:

「彼ら自身が将来は、医療の現場で助ける立場になるんですけど、今現在彼らが出来る最大限のことは、一般の方に、正しい医療知識を啓発するということであろうと思いますので、我々も期待をしていますし、サポートしていきたいと思っています。」

4月28日まで募集していて寄付者には、AEDの使用マニュアルなどを送る予定。

医学部医学科4年 柴崎瞳さん

「この活動が広まって、救命処置を行える人がたくさん増えることによって、どこで倒れても誰かが救命を行ってくれる世の中になるといいなと思って、頑張っています。」

誰もが「命をつなぐ存在」になれる社会を目指して。医学生たちの挑戦は続く。