「最悪の場合を考えて、後ろ姿を見せない。正面だったら(凶器を)出したらわかるけれど、後ろを向いている時に出されたらだめだとか、そういうところに気を付ける」

非行少年や仮釈放者の更生を支える「保護司」。

ボランティアとして活動する彼らが、いま深刻な問題に直面している。

なり手不足と安全性の確保だ。

富山県内の保護司数は減少傾向にあり、定数に対して57人も足りていない。

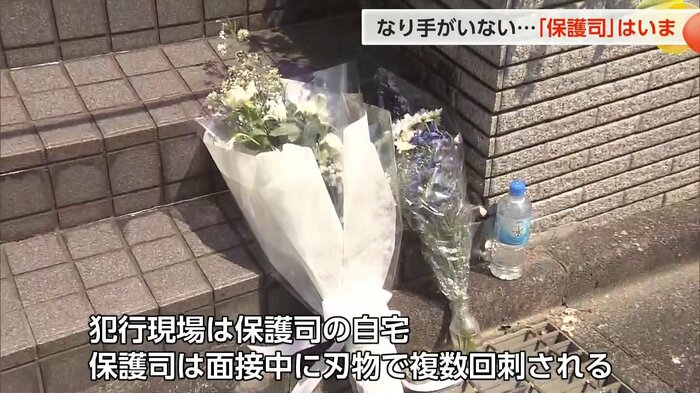

さらに、去年5月に起きた保護司殺害事件は、この制度の在り方に大きな影を落とした。

更生支援の最前線で30年以上

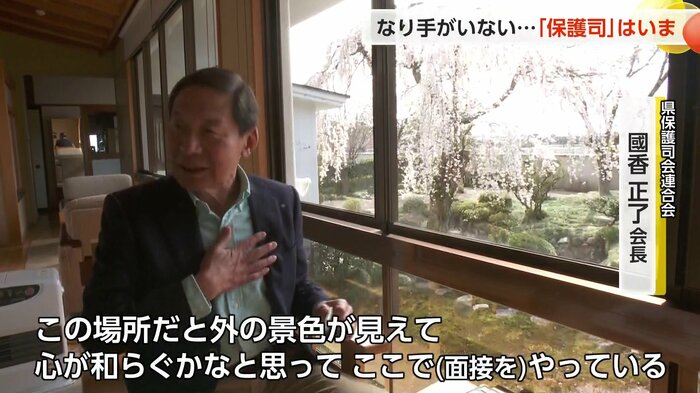

黒部市の稱名寺。約600年の歴史を持つこの寺の住職、國香正了さん(72)は、30年以上にわたり保護司として活動してきた。

4月からは富山県保護司会連合会の会長を務める國香さんが、罪を犯した人々との面接を行う場所として使うのは自宅でもある寺の中だ。

「この場所だと外の景色が見えて、心が和らぐかなと思ってここで(面接を)やっている」

國香さんは、これまでに薬物や窃盗などで検挙された少年少女約15人と向き合ってきた。

その経験から、國香さんは保護司の役割の重要性を強く感じている。

「立ち直った子からもらった手紙がある。『立ち直って結婚して、子どもが産まれたよ』と。ずっと保護司を続けられた要因になっている。うれしかった。更生して立派にやっているのが励みになる」

安全性の確保と信頼関係の構築

しかし、去年5月に滋賀県大津市で起きた保護司殺害事件は、この制度に大きな衝撃を与えた。事件後、國香さんも面接時の安全に不安を感じるようになった。

保護司の活動は主に自宅や対象者宅で行われるため、安全性の確保が課題となっている。県は公共施設での面接を推奨しているが、理解を得られない自治体もある。

「理解がある自治体もある。逆に反対する自治体もある。公民館に来られるのはいやだと実際にブロックされている地区もあると聞いている」

専門家は保護司の活動に対する"危険"というイメージが、なり手不足の一因になっていると指摘する。

龍谷大学矯正・保護センターの浜井浩一センター長は、「保護司自身はやってもいいと思っていても、家族が不安がる。自宅に罪を犯した人が来るとか、外で面接するにしても、自分の家族が単独で犯罪者に会う。そこにリスクを感じる人がいるので、リクルート(なり手確保)が難しくなっている」と分析する。

信頼関係と安全性のジレンマ

一方で、過度な安全対策は保護司制度の本質を損なう可能性もある。

浜井センター長は、「例えば監視カメラを設置した場所でしか対象者と会わないという形にしてしまったら、『保護司は自分のことを信用していない』ときっと思う。保護司の本来の意味が損なわれてしまう」と警鐘を鳴らす。

代替案として、浜井センター長は経験豊富な保護司によるサポート体制の構築を提案する。

「(保護司)本人が希望する場合は、スーパーバイザー的な保護司をつける。保護司のやり方を見て学んでもらうというのが大事」と述べている。

保護司制度は今、大きな転換点に立っている。安全確保と信頼関係構築という一見相反する課題をどう両立させるか。

この問いへの答えが、制度の未来を左右するだろう。

地域社会の安全と罪を犯した人々の更生。その両方を支える保護司の存在は、今後も欠かせないものであり続けるはずだ。