都内に住む16歳の女子高校生 加藤和華さんが、愛知県一宮市にある住宅のクローゼットから遺体となって発見された事件。

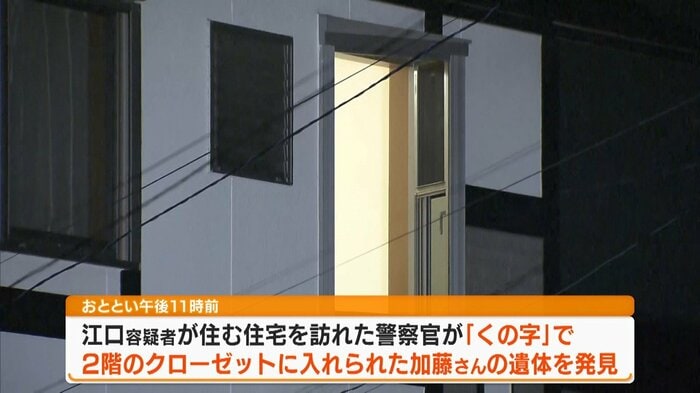

加藤さんの遺体は、クローゼットの中に体を「くの字」にして入れられ、首と肩には複数の刺し傷があり、布と養生テープのようなもので覆われた状態で見つかりました。

警察は、この家に住む、無職の江口真先容疑者(21)を死体遺棄の疑いで逮捕。

加藤さんは、3月28日に家を出る際、家族に「ネットゲームで知り合った男性に会いに行く」と告げていたといいます。

警察の調べに、容疑を認めている江口容疑者。加藤さんと直接会うのは初めてだったとみられ、「もめ事になっていた」などと殺害をほのめかす供述もしているということです。

身近にある“オンラインゲーム”

15年来の知人によると、おとなしい性格で、スポーツよりもインターネットを通じて行うオンラインゲームが好きだったという江口容疑者。

2人をつないだとみられる、「オンラインゲーム」。

ゲームをしながらリアルタイムでボイスチャットなどのやりとりができるものもあり、友達作りのツールになっているといいます。

普段からオンラインゲームをする高校生:

共通の趣味があった方が話しやすいので、(ゲーム友達と)毎週会っています。人と出会うためのツールとして、当たり前にあるものというか、特に現実で会う人たちとあまり変わらないと思っています。

「サン!シャイン」スタッフの中学生になる娘も、かつてオンラインゲームにハマったという1人。

一緒にゲームをした“同年代だと思っていた人”と親しくなり、ネット上で音声会話をしたといいますが、そこで“違和感”を覚えたといいます。

番組スタッフの娘:

最初はただの興味本位でだったけど、自分の好きな話題とかでつながれるし、同じぐらいの年齢だって勝手に錯覚しちゃうから、多分。もう、会って遊びたい!ってなっちゃうんだと思います。

(同年代の)男の子かなって思っていたんですけど、年齢が全然違いました。声がやけに低いし、自分のお父さんぐらいの声の低さだったから、ちょっと違和感を覚えました。

母親:

危険性を感じたので、削除する、使えなくするという措置も取ってきたんですけれども、悪意ある人が、こういう子に近づくこともできるし、すごく恐怖を感じました。

「心理的ハードルが低い」オンラインゲームの“リスク”

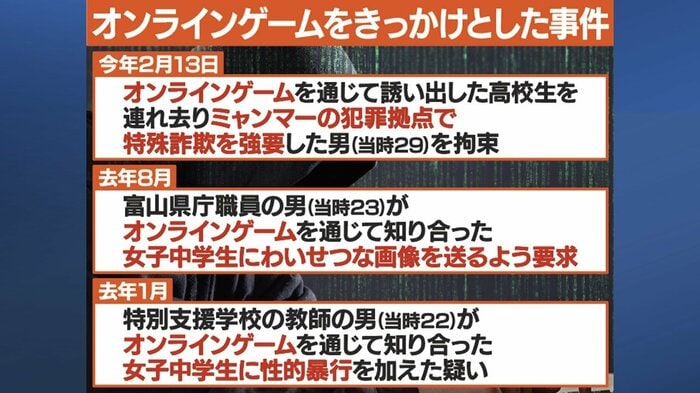

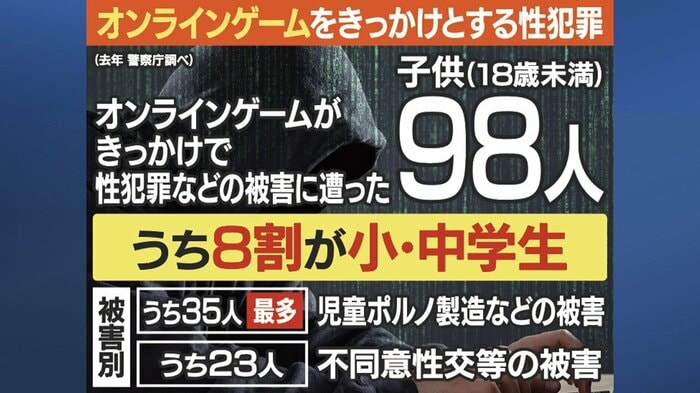

近年、インターネット上で行う「オンラインゲーム」を起因とした事件が相次いでいます。

警察庁によると、オンラインゲームがきっかけで性犯罪などの被害にあった18歳未満は、2024年で98人に上っており、そのうち8割は小・中学生でした。

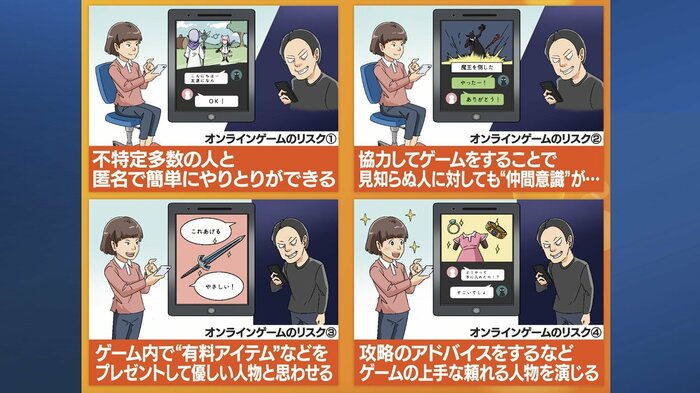

オンラインゲームがきっかけで事件に発展する「リスク」として、警察庁が以下のものを挙げています。

・ボイスチャットやメッセージ機能を利用して、不特定多数の人と匿名で簡単にやりとりができる

・協力してゲームをすることで、見知らぬ人に対しても“仲間意識”ができてしまう

・ゲーム内で“有料アイテム”などをプレゼントして優しい人物だと思わせる

・攻略のアドバイスをするなど、“ゲームの上手な頼れる人物”を演じる

ITジャーナリスト 三上洋氏:

今のゲームはボイスチャット、ヘッドセットを付けてずっと話しながら仲間と一緒に戦ったりするんです。そうするとゲームの間はずっと一緒ですし、ゲームが終わった後も「あのプレー良かったね」みたいな会話をしたり、それをゲームの外でやったりもする。そうすると、友人や家族より長い時間話しているという状況が生まれるんです。

家族とトラブルがあったり、友達とうまくいっていないときに、ネットの仲間かつ長い時間を共有している友達なら悩みを言えてしまうと。心理的なハードルがとても低いと。

MC谷原章介:

そういうところを利用する「悪い人」もいるということですね。

――どうやって危険な人物を見分ければ?

ITジャーナリスト 三上洋氏:

本当に難しくて、「同じゲームをやっている人に悪い人はいない」という考え方をするんです。同じジャンルの同じ趣味の。そういうフィルターを通さず、顔も知らない会ったこともない、場合によっては性別も分からないという状況なんだと思っていただくと。

MC谷原章介:

現実世界だったら、同じ地域に住んでいるとか、何らかのフィルターを通じて出会って、ある程度信頼が置けるように思いますけど、ネット上ってそういうものがないですしね。

ITジャーナリスト 三上洋氏:

「ゲームならば大丈夫」と思ってしまうけれども、今は簡単に声も変えられるので、それこそ男性が女性、女性が男性のふりをするのは簡単ですから、「信用はできない」ということを、もう一度頭に入れてほしい。

MC谷原章介:

よりどころはすごく大事。息抜き、ガス抜きがあるから暮らせている人もいると思うし。でも、そこだけに頼って犯罪に巻き込まれるのは親としても心配。

(子どもが)小さい頃はフィルターをかけて、フレンド以外とやりとりできないとか、ある程度網はかけていますけど。中学・高校となってくると、自分の考え方や自主的な行動でやっていってくださいとこちらもだんだん網を緩めていくじゃないですか。その中で巻き込まれたと思うと…すごく怖いよね。

宮澤智アナウンサー:

大人だと、この人怪しい、何か裏があるのではないかと思いますけど、子どもだと純粋なので「あ、いい人だ」と。

(自分の子どもも)今でさえ、動画を見るのが好きで、「ダメだよ」というと余計に見たがるところがあるので、制限のあんばいも難しいなと。

――子どもたちへ注意喚起のポイントは?

ITジャーナリスト 三上洋氏:

大事なことは、オンラインゲームでどれだけ仲良くなって、どれだけ信頼があったとしても、リアルで、現実で会ってはいけないというルールはぜひ親子で決めてほしいと。

もうひとつ、私も大学生の子どもがいますが、正直私も分からないので、逆に子どもにインタビューして「今、何がはやっているの?」「友達となにしているの?」「ITジャーナリストでも最新の大学生のことは分からないからネットのこと教えて」というと、少しずつ教えてくれるんです。反抗期であったとしても。なるべくコミュニケーションをとって、ネット上やスマホのアプリ上で何をしているのかなということは、お互い言えるようにしています。

それができれば理想ですけど、反抗期になってしまった場合お子さんとのやりとりは難しいので。

MC谷原章介:

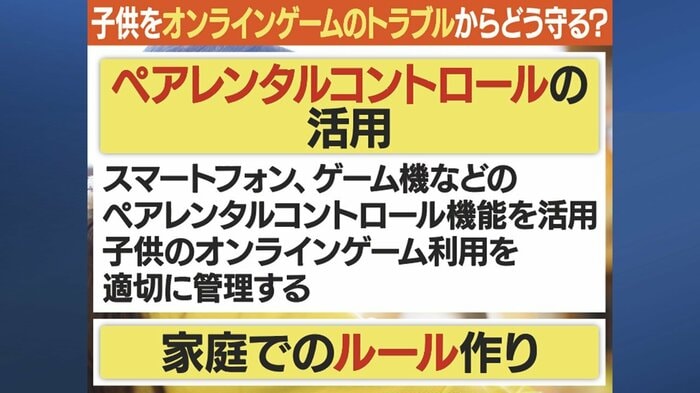

思春期は難しいの、本当に。だからこそ、やはりコミュニケーションも大事だけど、システム的なところでどういう対策をしていくかも大事ですね。

ITジャーナリスト 三上洋氏:

私たちは「分からないから」と逃げてしまうんです。子どもの方が詳しい、親は分からないと逃げないで、こちらが教えるというより、お互い勉強しましょうという形でやったほうがいいのかなと。

(「サン!シャイン」 4月2日放送)