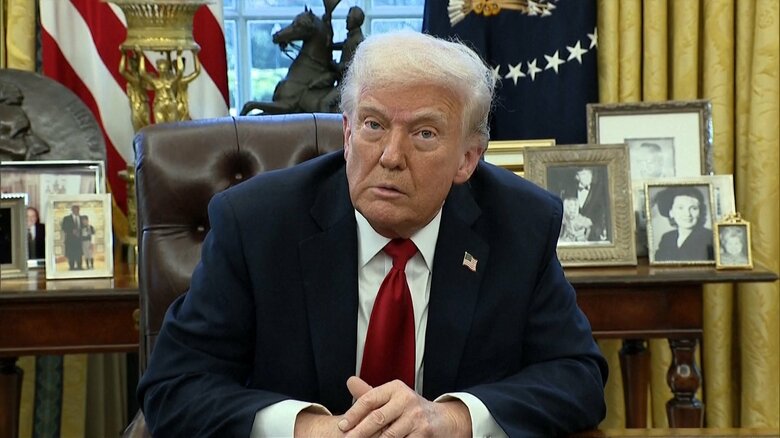

日本が自動車関税の適用除外をトランプ政権に要請した中、3月27日、トランプ大統領が輸入車に対する一律25%の追加関税を正式に発表した。この決定は、4月2日から発効する予定であり、アメリカに輸入されるすべての自動車が対象となる。日本政府や自動車業界は、これまでトランプ政権に対して日本車を関税対象から除外するよう働きかけてきたが、その声は届かなかった。これについて、トランプ政権の本音はどこにあるのだろうか。

「アメリカ・ファースト」のトランプ関税政策

まず、トランプ大統領が掲げる関税政策の根底には、アメリカ・ファーストの理念がある。彼は選挙戦を通じて、貿易赤字の削減と国内製造業の保護を最優先課題としてきた。アメリカの貿易赤字は長年問題視されており、特に自動車産業においては、日本やメキシコ、ドイツなどからの輸入が大きな割合を占める。2024年のデータによれば、日本からアメリカへの自動車関連輸出は総輸出額の約3割を占め、金額にして約399億ドルに上る。トランプ政権は、これを不公平な貿易とみなし、アメリカ国内での生産を促すことで雇用創出と経済的自立を目指している。25%という高い関税率は、輸入車の価格競争力を奪い、企業にアメリカでの工場建設を促す強力なインセンティブとなろう。この点で、日本を除外しない決定は、トランプ氏の「例外なき保護主義」の表れであるといえる。

次に、この関税政策の背景には、政治的な計算も見え隠れする。トランプ大統領は支持基盤である中西部のラストベルト地域、いわゆる「製造業の心臓部」からの強い支持を得て再選を果たした。これらの地域では、かつての自動車産業の衰退が雇用喪失と地域経済の低迷を招いており、輸入車への不満が根強い。関税導入は、これらの有権者に対する公約の履行を示す象徴的な措置である。日本車を対象に含めることで、「外国からの脅威」に立ち向かう姿勢を明確にアピールし、国内での政治的求心力を維持する狙いがある。また、4月2日という具体的な発効日を明示することで、迅速な行動力を印象づけ、支持者への信頼を強化している。

トランプ政権の“本音”

しかし、トランプ政権の対日姿勢の本音は、単なる経済的保護主義や政治的パフォーマンスに留まらない。日本に対する複雑な感情と戦略的意図が絡み合っていると推察される。トランプ氏は第一期政権時代から、日本との貿易を「不均衡」と批判してきた。例えば、2018年の日米貿易交渉では、自動車への追加関税をちらつかせながら日本に譲歩を迫った経緯がある。当時、日本は関税発動を回避したが、トランプ氏はその後も日本の自動車産業がアメリカ市場を席巻しているとの見方を崩していない。さらに、日本の消費税(付加価値税)による輸出還付制度を非関税障壁とみなす声が、トランプ政権内で高まっている。この制度により、日本企業は輸出時に税負担を軽減でき、アメリカ市場での価格競争力を維持している。トランプ氏はこれを不公平な補助金と捉え、関税で対抗する姿勢を強めていることも考えられる。

対日姿勢の本音をさらに深掘りすると、地政学的な駆け引きも見えてくる。日本はアメリカにとってアジア太平洋地域での重要な同盟国であり、中国への対抗軸として欠かせない存在である。トランプ政権は、日本の軍事力強化や安全保障協力を歓迎する一方で、経済・貿易面では対等な関係を求める傾向が強い。日本がアメリカに依存しすぎることなく、自立した経済力を維持することは歓迎されるが、それがアメリカの利益を損なう形であれば容赦なく圧力をかける。この二面性が、関税政策における日本による適用除外要請に対する拒否に表れている。また、日本を特別扱いしないことで、他の同盟国にも「例外はない」というメッセージを送りつつ、中国やEUとの交渉でも優位性を保とうとする戦略が透けて見える。

日本は新たな対応策が急務

経済的影響を考えると、この関税は日本にとって深刻な打撃となり得る。トヨタやホンダなど主要メーカーは、アメリカ市場に大きく依存しており、25%の関税が価格に転嫁されれば販売減は避けられない。一方で、アメリカに生産拠点を移す選択肢もあるが、短期間での移行は現実的ではなく、コスト増を招く。日本政府は、報復関税を避けつつ、トランプ政権との交渉を模索するだろうが、トランプ氏の強硬姿勢を前に譲歩を引き出すのは容易ではない。日本の自動車産業は、円安頼みの輸出戦略にも限界があり、新たな対応策が急務となる。

結論として、トランプ大統領の自動車関税25%発表は、貿易赤字削減と国内産業保護という経済目標、政治的支持基盤へのアピール、そして日本を含む諸外国への戦略的圧力という多層的な意図が絡み合った結果である。対日姿勢の本音は、公平な競争を求める一方で、アメリカの優位性を確保し続けることにあり、日本への特別扱いを拒むことでその意志を示したといえる。日本にとっては厳しい局面だが、トランプ政権の交渉術にどう応じるかが、今後の日米関係を左右する鍵となるだろう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】