世界有数の長寿国・日本で衝撃の研究成果が発表された。

「認知症」が死因の第1位になったという。

日本人の死因の第1位が「認知症」に

「イット!」が訪ねたのは、楽しく遊びながら“脳トレ”できると人気の東京・板橋区の健康マージャン教室。

卓を囲む皆さんに聞いてみると…。

梶谷直史キャスター:

ーー麻雀どうですか、やってみて。

楽しいですね。すごく楽しい。「満貫」とか「倍満」とか最高ですね。

指先とか手を動かすとか、(認知症予防に)いいんじゃないかしら。

今回発表を行ったのは、慶応大学やアメリカ・ワシントン大学の研究グループ。

日本人の過去30年の健康状態を解析したという。

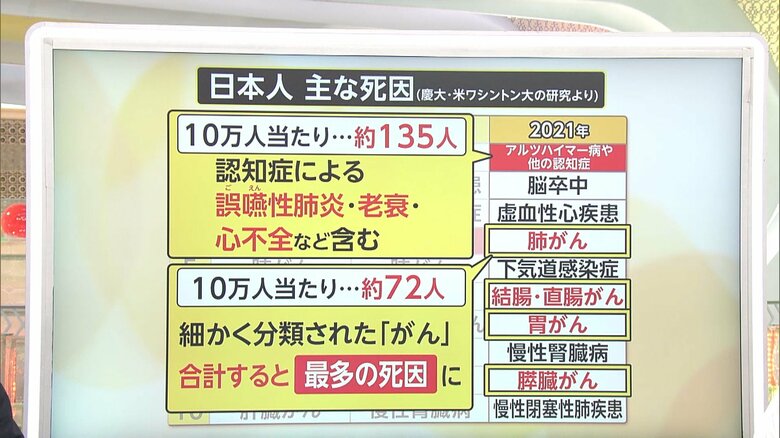

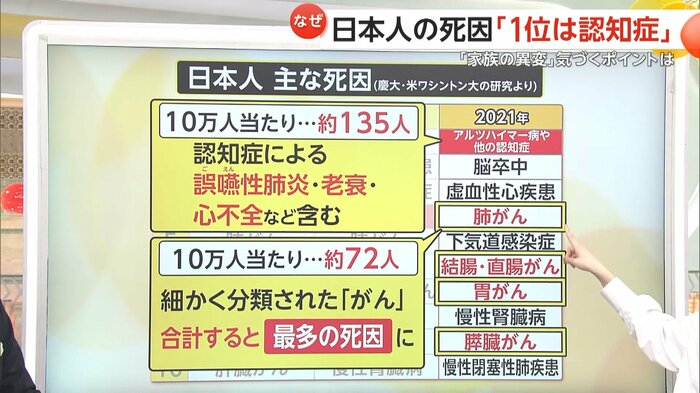

認知症は、1990年には6位だったが、医療技術の発展などにより脳卒中や虚血性心疾患が大きく減少し、その結果、認知症は2021年の死因第1位となった。

そもそも認知症で死亡するとはどういうことなのか。

この研究では、誤嚥(ごえん)性肺炎や心不全、老衰など、認知症の進行が原因とみられるものも認知症が死因としている。

日本認知症予防協会・佐々木誠代表理事:

例えば、認知症によって、「のみ込み」ができなくなるんです。ゴックンっていう、それができなくなって、本来食道に入る食べ物が肺に入ってしまって誤嚥性肺炎になって亡くなられる方もいらっしゃる。

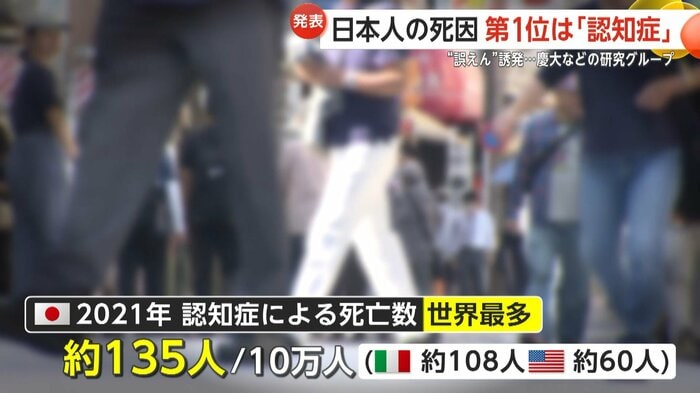

2021年の認知症による死亡数は、10万人あたり約135人で、約108人のイタリア、約60人のアメリカを超えて世界で最も多くなった。

認知法を予防するためには何が効果的?

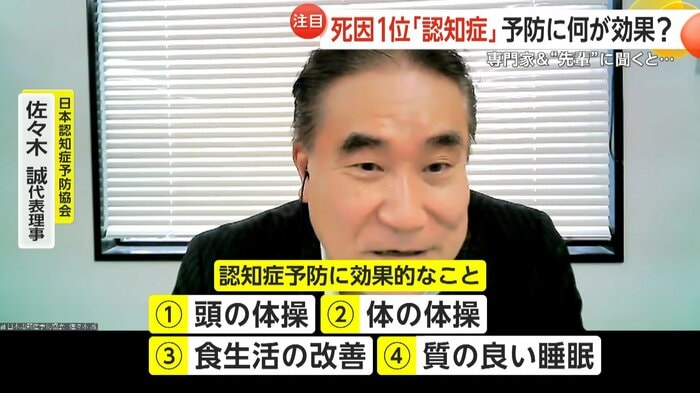

では、認知症を予防するには何が効果的なのだろうか。

日本認知症予防協会・佐々木誠代表理事:

まず頭を動かしましょう。頭の体操ですね。体を動かしましょう。体の体操。食生活を改善しましょう。最後は質の良い睡眠をとりましょう。

日本認知症予防協会・佐々木誠代表理事:

例えば糖尿病とか高血圧とか脂質異常症になった方は認知症の発症確率が上がるともいわれていますので、そうならないようにすることが予防としては重要なのかなと思いますね。

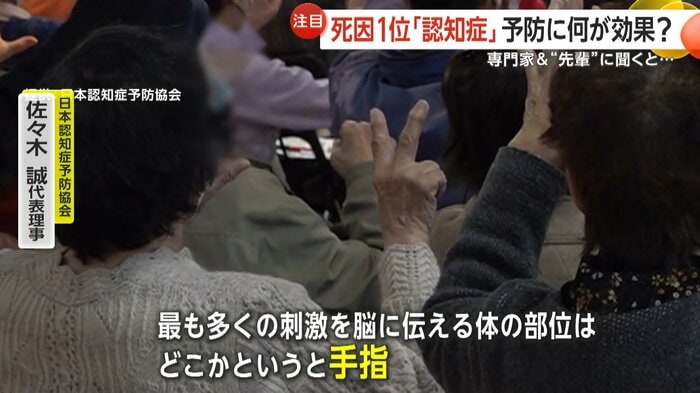

認知症予防のためのイベント会場では、グー・チョキ・パーを使った手指の体操を行っている。

片手でグー、もう片方の手でチョキを作って交互に入れ替える運動は意外と難しく、パーとチョキだとさらに難しくなる。

日本認知症予防協会・佐々木誠代表理事:

最も多くの刺激を脳に伝える体の部位はどこかというと手指なんです。字を書くのももちろんそう、パソコンのキーボード、楽器演奏もありますし、例えば園芸で土いじりなんかもいいですし、手を動かすことがとってもいい。認知症予防につながると。

認知症予防のため健康マージャンに通っている人たちに、マージャン以外の健康法を聞いてみた。

88歳の女性は健康器具を購入したといい、「あまり遠くは歩けないから家の中で足踏み、機械でやってます。あと、早口言葉やったけど、やっぱりダメね。よく覚えてないのよ。『生麦 生米 生卵』、『隣の客はよく柿食う客だ』なんて、そういうことやってます」と話してくれた。

一方、79歳の女性は「スイミングに行って毎日忙しく過ごしてます。本当に家にいる暇ないぐらいに。これ(マージャン)終わったらスイミングスクールに行って、500(メートル)とか1kmぐらい泳いで、あと歩いて、お風呂に入って帰ってくるの」と語った。

死因の「がん」をすべてあわせると認知症上回る

宮司愛海キャスター:

驚きの調査結果、日本人の2015年から2021年の最も多い死因が認知症だということが発表されましたが、過去を見てみると、1990年も2005年も脳卒中でした。

認知症はそれぞれ6位、4位ということで、ここから1位に上がってしまったということです。

青井実キャスター:

がんというイメージが強いですけどね。

宮司キャスター:

がんは、今回の調査だと細かく分類されていて、肺がんが4位に入っていました。10万人あたりの死者数が約72人。一方で、認知症が10万人あたり約135人の方が亡くなっていたということです。

認知症の中には、認知症による誤嚥性肺炎ですとか、老衰ですとか心不全なども含まれる、起因するものが含まれているということです。

宮司キャスター:

それから慶応大学によると、がんは細かく分類されているため、認知症が今回最多になっている。がんをすべてあわせた場合は、認知症を上回って最も多い死因になるということでした。

ただ、がんとか脳卒中など予防法や治療法というのが分かってきていて、死亡率がどんどん低下している。

一方で、認知症の死因が増えているということです。

青井キャスター:

橋下さん、認知症だったというのはちょっとびっくりですけどね。

スペシャルキャスター・橋下徹さん:

長寿化社会、長生き社会になれば、誰でも認知症になり得るので、社会的なサポートが絶対的に必要なことは間違いないけど、正直認知症の予防策って考えたことなかったですね。がんとかだと、人間ドック行ったりとか、刺激物食べるなとか、禁煙、タバコ控えるとかあるんだけど、認知症ってしょうがないのかななんて。加齢でしょうがないのかなと思ってたんですけど。

青井キャスター:

なかなか言うのも難しいですね、親世代にね。

宮司キャスター:

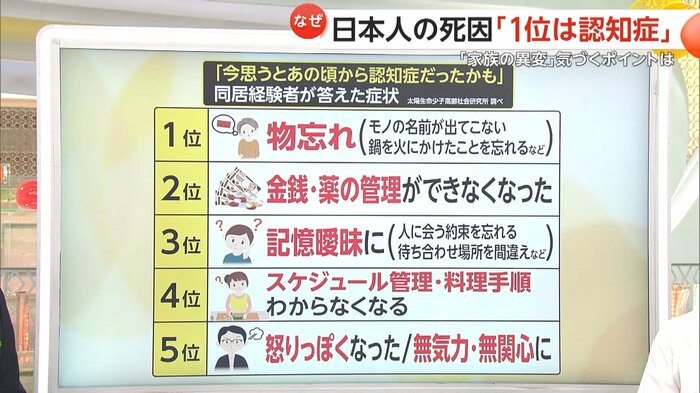

そうなんですよね。こういった調査結果が実際にあるんです。太陽生命少子高齢社会研究所の調査結果によると、 同居家族が、「今思うとあのころから認知症だったかもしれない」と思った時期から、医療機関で認知症と診断されるまでにかかった時間が平均16.2カ月ということで、約1年4カ月かかってしまったという結果でした。

なかなか病院に行ってもらうのが難しいということですが、医療機関を受診させるための期間も平均11.6カ月、約1年ほどかかっているということですね。

青井キャスター:

なかなか連れていくというのも大変だということですけれども、対策法についてもちょっと見ていきます。

宮司キャスター:

同居する家族が「今思うとあのころから認知症だったかもしれない」と思う症状をよく見てみてください。

例えば物忘れが激しくなる。物の名前が出てこないとか。

あとは金銭とかお薬の管理ができなくなる。

人に会う約束を忘れてしまうとか、スケジュール管理がわからなくなるなどです。

青井キャスター:

こういったことが、なかなか離れて暮らしていると見つけにくいところもありますからね。

スペシャルキャスター・橋下徹さん:

あと恥ずかしいということはもう思わないでね、もう誰でもなることだから、必ず診察を受けるということが重要なんでしょうね。

宮司キャスター:

日頃の声かけが大事ですね。

(「イット!」3月24日放送より)