親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる『こうのとりのゆりかご』運用開始から18年。3月21日に『子どもの出自を知る権利』をめぐる、初めての報告書が示された。この報告書を受け取った熊本市の大西市長は法制化が進むよう国に要望する考えを示した。国内初のとりまとめとなった報告書は、一方で実際の運用面での課題も明らかにした。

『出自を知る権利』にどう応えるのか

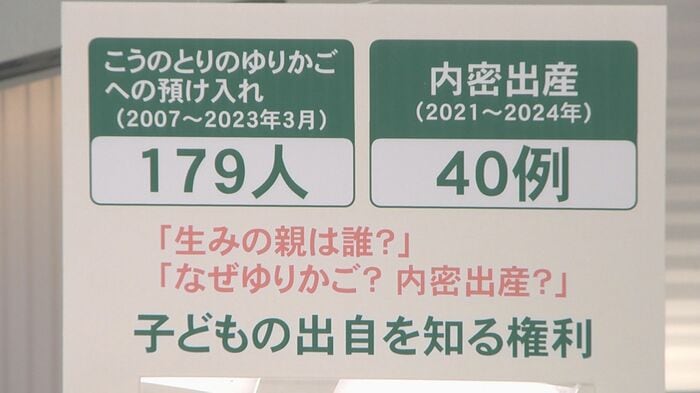

熊本市の慈恵病院が運用する『こうのとりのゆりかご』への預け入れ、そして『内密出産』によって生まれた赤ちゃんは、これまで計219人。特に『ゆりかご』は2007年の開設で初期に預け入れられた赤ちゃんは、2025年の現在10代に成長している。

「生みの親は誰なのか」「親はなぜ自分を育てずゆりかご、内密出産を選んだのか」のちに子どもが抱くかもしれない疑問、成長する子どもたちの『出自を知る権利』にどう応えるのかが大きな課題となっていた。

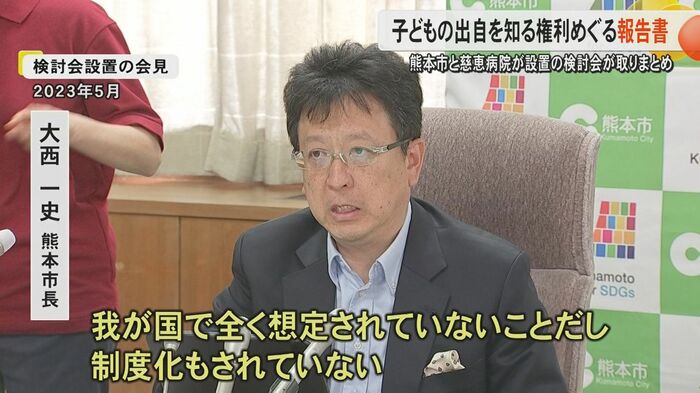

2023年5月に開かれた検討会設置会見で大西一史熊本市長は「こうした(子どもの)出自の情報をどのように扱うかに関しては、わが国で全く想定されていないことだし、制度化もされていない」と述べた。

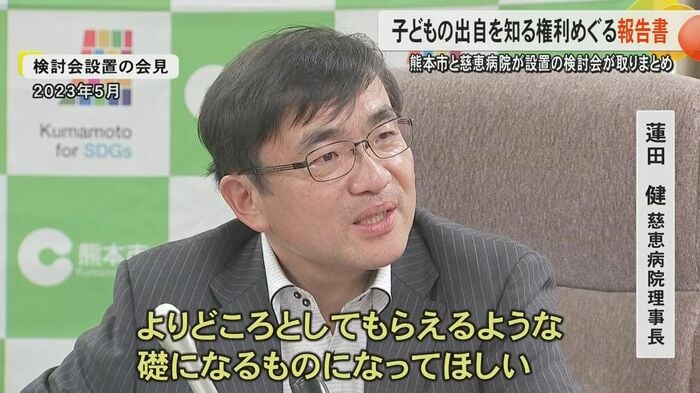

同じ会見で慈恵病院の蓮田健理事長は「出自を知る権利というのは、16年間ずっと『ゆりかご』で悩んできた。次の内密出産やゆりかごに取り組む施設や行政の人が、よりどころとしていただけるような、礎になるようなものになってもらいたいと思います」と述べた。

慈恵病院の蓮田健理事長の申し入れに熊本市が応じ、2023年5月に熊本市と慈恵病院が共同で検討会を設置した。検討会は学識経験者など18人で構成され、蓮田理事長も委員の1人。

これまでの開催は12回。当初の予定を3カ月延長して3月21日に報告書が公表された。

報告書でまとめられた5項目

報告書は5つの項目について示している。まず何が、子どもの出自に関する情報に当たるのか、その情報の『分類』。

親の氏名や住所・生年月日は『身元情報』として、また国籍や連絡先、職業、妊娠・出産までの経緯などは『身元以外の情報』として分けた上で、『父母に関する情報』に。

そして子どもへの情報開示の同意・不同意の意思や、子どもへの思いなど聞き取りによって得た情報は『子どもに関する情報』に分類し、いずれも『出自に関する情報』とした。

2つ目は情報の『収集』について。緊急下にある妊婦への聞き取りは、その境遇を理解し寄り添う対応が望ましく、将来の情報開示への同意や撤回、また情報の追加は、本人の連絡により、いつでも可能とした。そして将来子どもから開示請求された場合は、その時点で同意の有無を確認することが基本としている。

3つ目は『保存』。身元に関する情報は受け入れ医療機関、身元以外の情報は受け入れ医療機関と児童相談所などで、いずれも永年保存とした。

4つ目、『開示』について。開示請求が可能な年齢は18歳が『適切』とした一方、親権に関連した法的手続きが可能な15歳以上の子どもについては『可能』とした。開示手続きについては、児童福祉や法律の専門家を交えた『会議体』を設置するなどし、慎重に対応を検討する必要があるとしている。

最後、5つ目はいわゆる『真実告知』について。『真実告知』の責任は養育者だけが負うものではなく、養育者、子ども、それぞれをサポートする体制が必要とした。

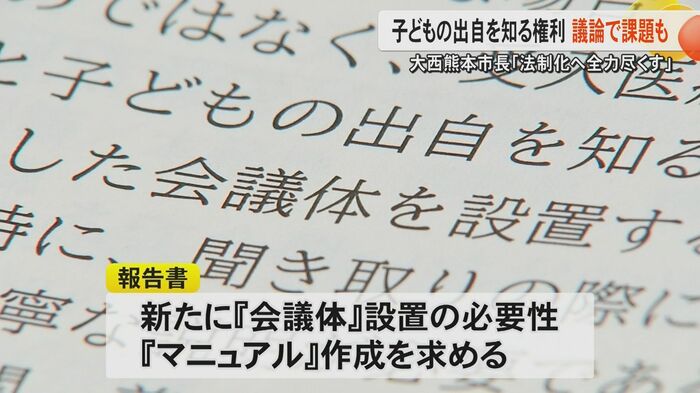

そして、これら5つの項目に加え、検討会は『提言』として、慈恵病院に対し、他の機関にも提供可能な『マニュアル』の作成を求めた。

運用面での『課題』も垣間見える報告書

3月21日は慈恵病院の蓮田理事長ら検討会の委員7人が熊本市役所を訪れ、約90ページにわたる報告書を市長に手渡した。

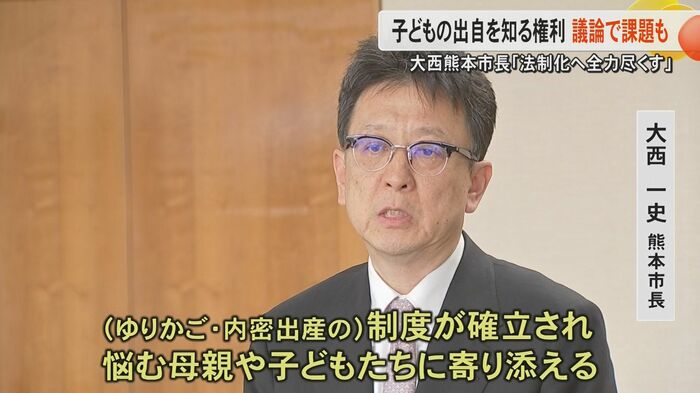

大西熊本市長は「(ゆりかご・内密出産の)制度が確立され、悩む母親や子どもたちに寄り添える社会の制度となるよう、全力を尽くしたい」と述べた。

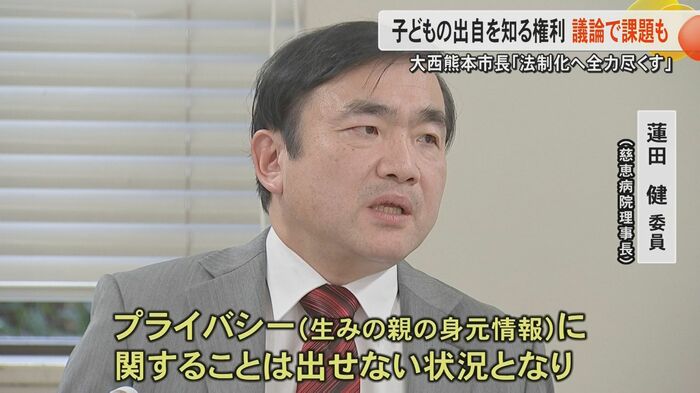

報告書を踏まえ、これから実際に運用していく立場の蓮田理事長は「新たな課題も生まれた」として、「プライバシー(生みの親の身元情報)に関することは、出せない状況となり、私からすると、ますます困ってしまっている」と述べた。

委員でもある蓮田理事長が指摘しているのは、生みの親の身元情報は報告書で「将来、子どもから開示請求された場合は、その時点で改めて、生みの親の同意をとる必要がある」とされた点だ。

検討会では激しい議論にもなったといい、石黒大貴委員(弁護士)は「〈父母の同意なく開示していいです〉とまでは、どうしても今の制度の中では書ききれない」と、報告書の判断について述べた。

また、秋月穂高委員(児童養護施設職員)は「同意が得られなくて、何も出せないとなったとき、『何か出せる情報を伝えられないか』と議論したのが報告書。これは大きいこと。社会的養育の現場でも、どの情報をどこまで、誰の情報を伝えていいかとやっているときに、ここまでは出せるとしたのは現場としてかなり大きい」と報告書の意義を述べた。

また、藤林武史委員(精神医学・児童福祉)は「この報告書は一つの到達点であり、今後、現場で『ここを変えた方がいい』というのも出てくると思うが、積み重ねでよりよいものになっていけばいいと思う」と、運用後の精査について述べた。

慈恵病院には提供可能な『マニュアル』を

報告書では、情報開示に関する『会議体』設置の必要性を示し、慈恵病院に対しては他の機関にも提供可能な『マニュアル』の作成を求めている。

蓮田健委員(慈恵病院理事長)は「報告書は最大限尊重しないといけないと思っている。問題は門前払いしていいか。『確認が取れないから、だめです』と言っていいか分からない。相談しながら個別に進めないといけない」と述べた。

慈恵病院はさっそくマニュアルづくりにとりかかる方針。実際の運用への課題も明らかになった一方、国内ではいまだ法制化されていない、『ゆりかご』や『内密出産』をめぐって子どもたちのために熊本で報告書がまとめられたことは大きな成果。

これを土台にさらに現実と向き合いながら、議論を深めていくことになった。

(テレビ熊本)