「今度帰るときに家はもうない」…岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災により、自宅が全焼した泉惠さんは避難する車の中で子どもたちにそう伝えた。2月26日に発生した火災では、210棟が被害を受け、76棟の住宅が全壊した。避難指示は解除されたものの、今も自宅での生活が叶わない人々が多く存在する。不安を抱えながらも「同じ場所で家族で暮らしたい」と語る一人の女性を取材した。

全焼した13年間の思い出

大船渡市三陸町綾里地区の避難所で避難生活を送る泉惠さんは、3月14日に家族4人で石浜地区にある自宅跡を訪れた。

13年間過ごした思い出の家は山林火災で全焼し、玄関の支柱だけがかろうじて残っていた。

泉さんは自宅跡を見渡しながら、「ここがリビングで奥が台所、あそこが仏間でその脇が前座敷、後ろが奥座敷、廊下があってちょっとした小部屋があった。探すのが大変、なにも残っていない感じなので」と語った。

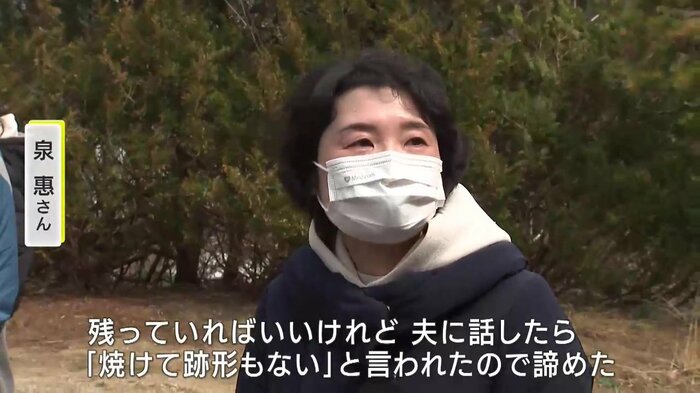

大切に保管していた子供たちのアルバムも見つからず、仕事の都合で家に置いていた結婚指輪も焼失してしまった。泉さんは「残っていればいいけれど夫にも話したら『焼けて跡形もない』と言われたので諦めた」と悔しさをにじませた。

涙を見せない子どもたちが心配

泉さんは、越喜来小学校に避難する車の中で子どもたちに「家の前まで火が来ていたから今度帰るときに家はもうない」と伝えたという。

「その時に泣いたのが一度きり、あとは涙を見せなかったのでかえってそれが心配」と気丈に振る舞う子どもたちの様子を心配する。

2月26日に発生した大規模な山林火災では、住宅や作業場など210棟が被害を受け、76棟の住宅が全壊した。3月10日に全域で避難指示が解除されたものの、多くの人々が自宅での生活を取り戻せていない。

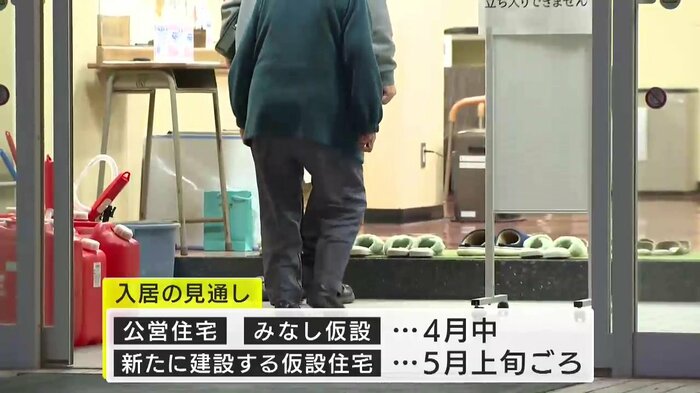

仮設住宅の入居開始は4月以降

3月14日、大船渡市は山林火災の被災者を対象に初めての説明会を開催した。応急仮設住宅のうち、県の内外の「公営住宅」と民間のアパートなどを活用する「みなし仮設」は4月中に、新たに建設する仮設住宅は5月上旬ごろに入居開始となる見通しが示された。

市は三陸町綾里と赤崎町に合わせて40戸の仮設住宅を建設するよう県に要請しており、いずれも木造の長屋住宅とする方向で調整している。

大船渡市住宅管理課の三浦寛基課長は「理解は得られたと思う。一日でも早く被災者の方に応急仮設住宅に入ってもらいたい」と話した。

「ここで家族で暮らしたい」再建へ思い

説明会後、参加者からは「生活再建には体力と時間が必要」など、不安の声も聞かれた。

泉さんは「市はスピード感を持って対応したいという話だった」と説明会の内容を振り返りつつ、「今回の林野火災は地域が限定されていて東日本大震災のような震災とは別の意味でハードルが高い」と心配する。

市内では罹災証明書の発行手続きが始まるなど、公的支援が徐々に動き出している。

泉さんは先行きへの不安を抱えながらも、前を向こうと言葉を絞り出す。

「できればこれまでと同じように自然に囲まれたこの場所で家族みんなで肩を寄せ合いながら暮らすのが一つの夢」と、将来への希望を語った。

暮らしを一変させてしまう甚大な被害をもたらした山林火災。被災者たちの生活再建に向けた長い道のりが始まったばかりだ。

(岩手めんこいテレビ)