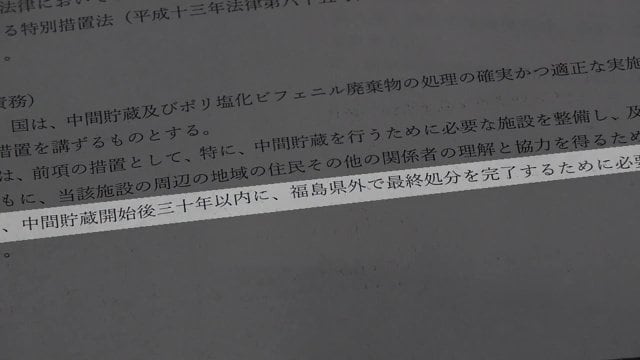

動き出して丸10年の中間貯蔵施設。原発事故後は、除染で出た廃棄物が入ったフレコンバックを、街中で当たり前のように目にした。事故後は8つの県の100市町村で除染が行われ、10年前の3月13日に、中間貯蔵施設への廃棄物の搬入が始まった。その場所は、福島第一原発を取り囲む約1600ヘクタール。事故前は人が住んでいた土地だ。ここに約1406万立方メートルの除去土壌が運び込まれた。地権者は2360人、そのうち契約が済んでいるのが、80.9%と、全員の理解を得られているわけではない。膨大な保管土壌はどうするのか?ある「約束」がある。「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために、必要な措置を講ずるものとする」

県外最終処分が法律で定められている。この約束の行く末は?

2015年中間貯蔵施設への搬入開始

いまから10年前にはじまった中間貯蔵施設への除去土壌の搬入。その背景にあったのは…2012年度に一般住宅の除染が本格化したことだ。原発事故後、県内外で行われた除染は、森林や農地のほか、学校、一般住宅にも及び、削り取られた土が各地区に「仮置き」されることになった。

2014年6月には県内各地に仮置きされた除染廃棄物が課題になった。楢葉町の仮置き場には、除染で出た廃棄物がうずたかく積み上げられている。中にはフレコンバッグを突き破って草が生えてきているものもあった。

2014年中間貯蔵施設の建設受け入れ

「建設受け入れを容認する苦渋の決断をした」

当時、福島県知事として国に建設の受け入れを伝えた佐藤雄平さんはこう振り返る。

「双葉と大熊の町長は、まさに、断腸の思いだろうしなぁ。中通り浜通りの町村から、長からお願いされて、それでその時、腹を決めてくれたんじゃないかと思うなぁ(雄平さんとしても心苦しさが?)それは苦しいさぁ・・・」

苦渋の決断で施設の建設を認めた福島県。法律に「国は中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」との「約束」を残し2015年3月、搬入がはじまったのだ。

中間貯蔵施設のいま

あれから10年…環境省環境再生・資源循環局服部弘参事官補佐は「黒いシートかかっているところあります。ああいった形でまだ一部空いているところがありますので、ああいったところにこれからまた土壌が貯蔵されることに今後なっていくという形になります」話す。

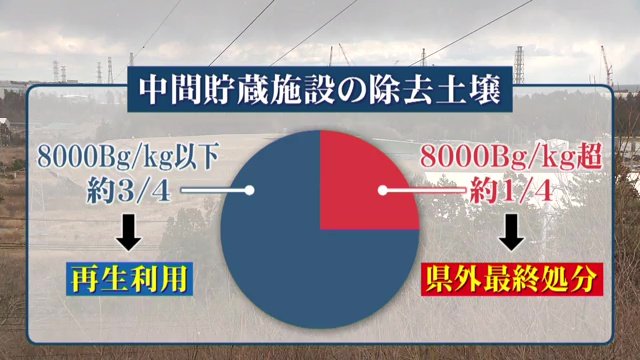

中間貯蔵施設にはいま東京ドーム約11個分の除染で出た土などが運び込まれている。このうち、放射能濃度が比較的高い約4分の1が「県外最終処分」、それ以外は公共工事などで「再生利用」する方針だ。

県外最終処分の行方は

環境省は2月、最終処分の方法として4段階のパターンを提示し、埋め立てに必要な面積は一番少ないもので約2ヘクタールにまで減らせるとした。

環境省の服部参事官補佐は「減らせば減らすだけ放射性物質が減るわけではないので、濃縮と言いまして、放射能濃度が上がってしまうと。そういった中で、どちらの方をとっていくかっていうのはまさによく議論が必要だと思っております」と話す。

決まらない最終処分地

一方、最終処分地の決定は、2030年頃以降として具体的な時期は盛り込まれず。再生利用についても、中間貯蔵施設の中をはじめ、県内の一部で実証試験が行われるなど全国的な理解を得たとは言い難い現状だ。

元知事の佐藤雄平さんは「(法律に定められているのは県外最終処分ですけれども、ここの実現性というのは?)それはだって法律だから。だから何が何でも国がやらなきゃいけないし、国内のどこかに最終処分場を見つけるというのは国の役割だから」と話した。

法律に定められた「約束」まであと20年。今もなお、帰還困難区域での除染は続き、中間貯蔵施設には土壌が運び込まれている。

(福島テレビ)