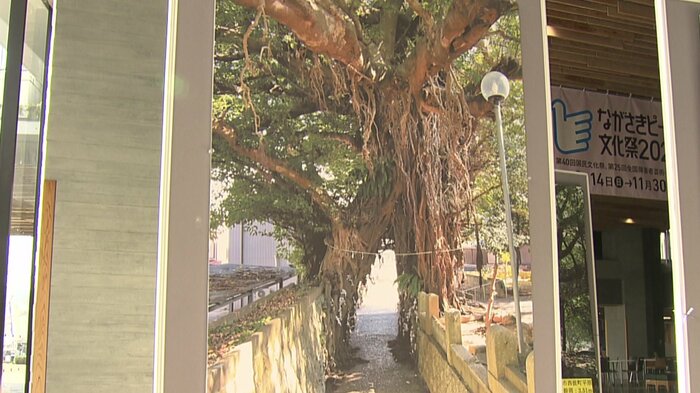

数百年・数千年という「悠久の時」を経て育まれた巨大な木やすばらしい木を紹介するパネル展が長崎県庁1階のエントランスロビーで行われている。厳しい環境にも耐えながら地域とともに生きてきた木を守り、後世に残していきたいという樹木医たちの思いがあった。

長崎で生き続ける巨樹・名木たち

長崎県庁一階エントランスロビーには、県内の巨大な木「巨樹」や名木の写真20点が並ぶ。

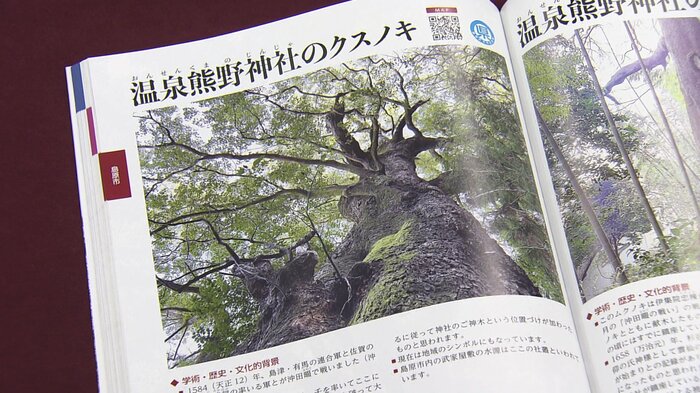

「巨樹(きょじゅ)」は、種類にもよるが主に地上1.2~1.3mの幹周が4m以上の樹木のことをいう。展示されているうちのいくつかを紹介する。

樹齢1200年から1500年と推定される対馬市上対馬町の「琴(きん)のイチョウ」は、落雷で幹が真っ二つになり、内部は黒く焼け焦げた跡が残るがいまなお生き続けている名木だ。木の高さは22m。県の指定天然記念物に指定されている。

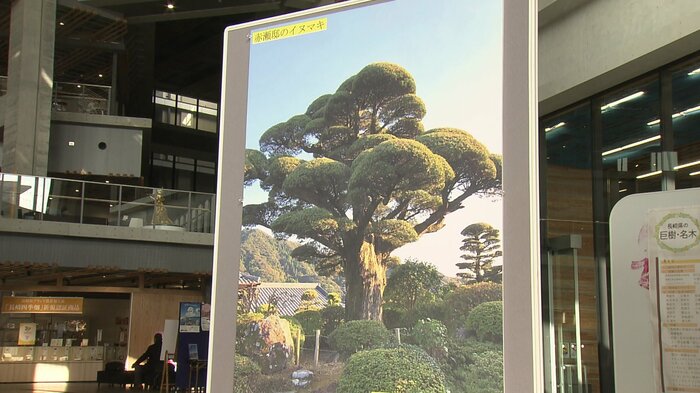

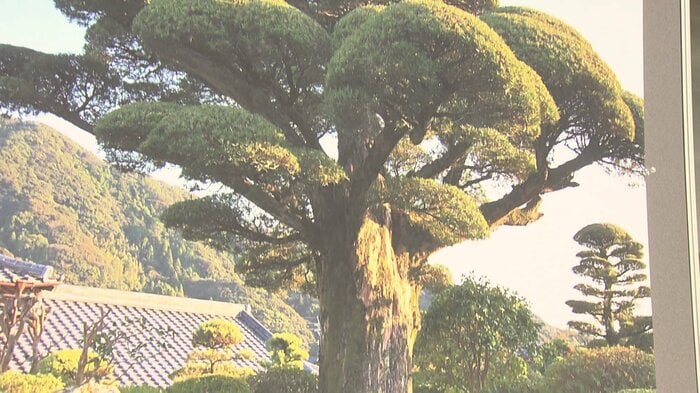

長崎市松原町にある「赤瀬邸のイヌマキ」は、まっすぐに伸びた幹に丸く整えられた枝葉は美しい庭木だ。木の高さは約10mあり、剪定された庭木としては日本最大級と言える。樹齢は600年を超えているとみられているが、枝ぶりもよく葉の量も多く、枝枯れも少ない状態を保ち続けていることから、これまでかなりの労力をかけて大切に管理をされてきたことがわかる。

「赤瀬邸のイヌマキ」は国道に近い所にあることから地元のシンボル的存在ともなっている。

地域・県の「宝」を後世へ

パネル展を開催した長崎県樹木医会は今回紹介した木以外にも6年前から県内400カ所以上の木を調査してきた。

県樹木医会は、長崎市からの委託を受けて原爆の被害を受け貴重な被爆遺構でもある「被爆樹木」のパトロールを行い、保護育成に努めている。会員らは各地域で樹木の診断や治療を行っているが、活動の中で県内には多くの貴重な樹木があることを知り、一念発起して県内全域の木を調査することにしたという。

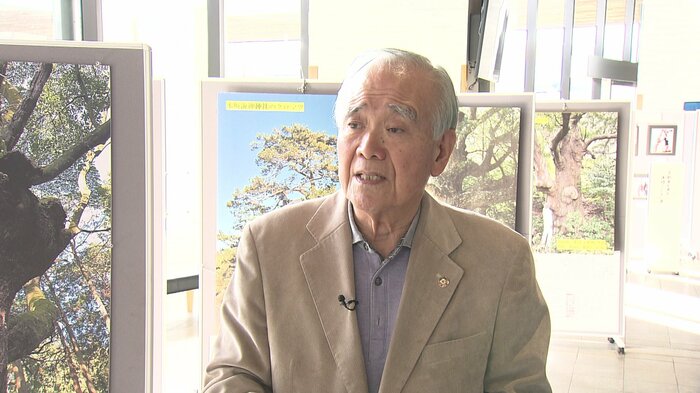

長崎県樹木医会 為永一夫 会長(樹木医):行って巨木に会うとまず触りたくなる、よく頑張って生きてきたな、何百年という間には厳しい暑さ・寒さ・風雪に耐えて生きて来た。生きてこられたのは地域の人がスペースを確保し、世話をしてきたから。長く生きてきたこと自体価値があるし、地域・県の宝じゃないかと思う。

県樹木医会はまず各市町の関係する課などに呼びかけて、地元のシンボルとなっている樹木を推薦してもらった。また文献を調べたり、会員が推薦する樹木や天然記念物に指定されている樹木も含めた調査リストを作った。しかし、調査の道のりは決して平坦なものではなかった。

調査開始の令和2年(2020年)の県樹木医会の会員は8人。複雑な地形と長い海岸線で形成され、島の数も多い長崎県全域の調査は、限られた人数で行うにはかなりの労力と長い時間を要した。

会によると、九州西海岸は“台風銀座”と呼ばれ、過去にも大型台風による倒木、損壊は数多く発生している。加えて島が多く海に面した地形は強風や潮風、乾燥などにさらされることも多く樹木の生育には決して好ましい環境は言えないため、長崎の樹木は長寿命で古木が少ないのが特徴だという。

"密接なつながり”と "安心感”

潮風に比較的強いのが「アコウ」の木だ。

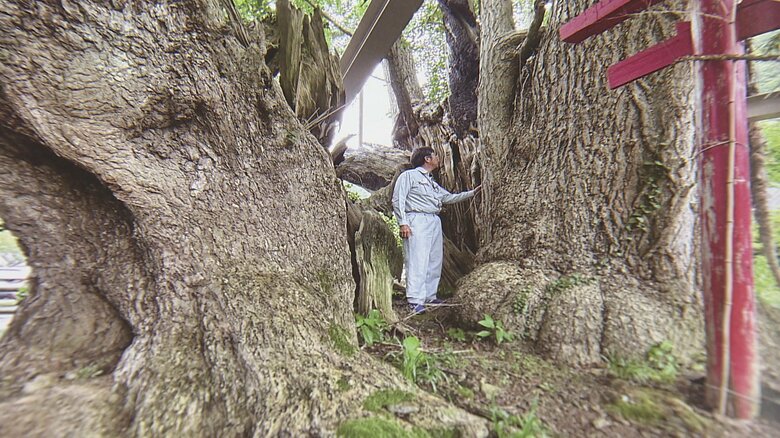

五島・奈良尾には600年近い樹齢のアコウがあり、奈良尾神社の参道にある木は御神木ともなっている。根元が二股に分かれていて、祭りや結婚式が行われる際には、神輿や新郎新婦が樹木の間をくぐる儀式が恒例となっているが、木は今も成長を続け空間が狭くなっているため、年々くぐりにくくなっているという。

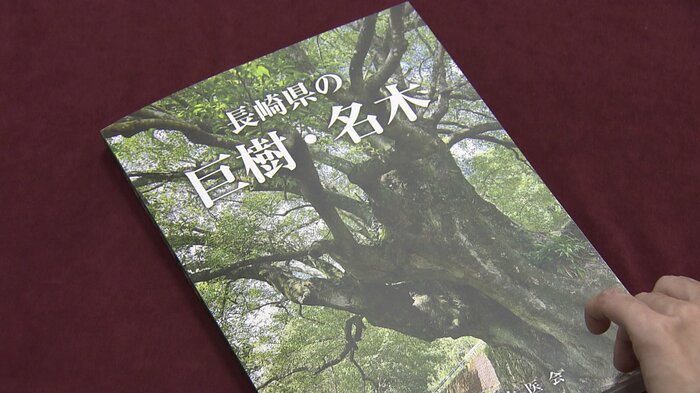

県樹木医会は6年間の調査の集大成とも言える本を2024年12月に出版した。「長崎県の巨樹・名木」は、単に木の種類や大きさを紹介するだけでなく、木が地域とともにどうつながり、どんな存在として生きてきたのかなど、歴史や文化的背景についても触れている。

調査の際には紅葉や開花の時期などに合わせて撮影するなど季節感も大切にし、ドローンを使って木の大きさがわかるようにもした。

長崎県樹木医会 為永一夫会長(樹木医):故郷を離れて都会に行って帰ってくると、市街地は年月とともに変わるが、木はそれ自体が残っていれば『故郷に帰ってきたな』という気持ちになるのではないか。地域で大切にされている木は生き証人、樹木医としてできることは少しでも長生きさせたい、元気にさせたい

県樹木医会が発刊した「長崎県の巨樹・名木」は、様々な学習の場で活用してほしいと県内全ての小中高校と大学、それに県市町の図書館に寄贈されている。

パネル展は長崎県庁1階エントランスロビーで3月13日(木)まで開かれている。

故郷で生き続ける巨樹・名木。パネル展や本を見ることで、そのパワーと存在感を改めて実感するきっかけになりそうだ。

(テレビ長崎)