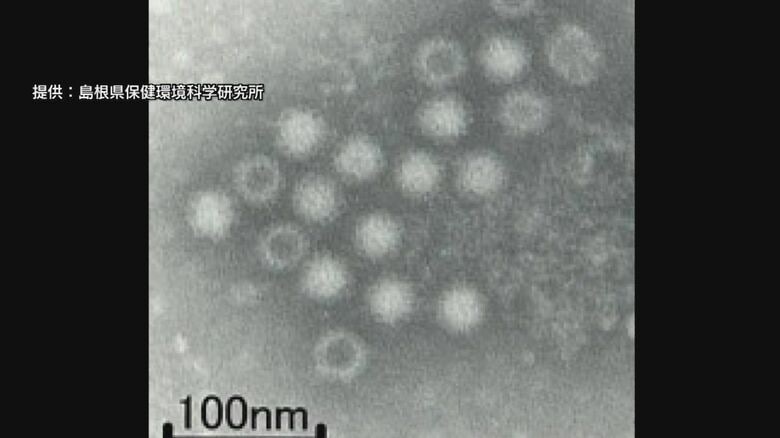

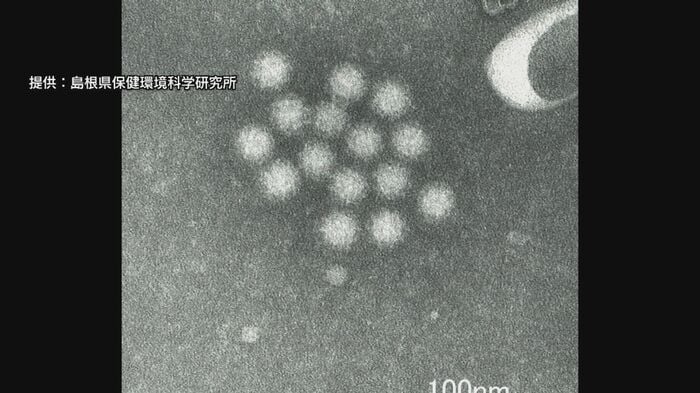

2月下旬以降、島根県や鳥取県の菓子店やちゃんこ料理店、それに旅館などで「ノロウイルス」を原因とする集団食中毒が発生している。相次ぐノロウイルスによる食中毒を防ぐためにどんな点に注意し、取り組むべきか基本的な対策を保健所に聞いた。

冬場に感染者急増…「いちご大福」による集団食中毒も発生

ノロウイルスによる集団食中毒。島根県内では2月17日から23日にかけての感染性胃腸炎の1医療機関あたりの患者数が13.83人と、前の週に比べて倍増していた。そのほとんどがノロウイルスが原因と見られ、県は食中毒注意報を出し予防を呼びかけている。

また鳥取・米子市では3月に入り、菓子店で製造販売された「いちご大福」や「練り切り」を食べた99人が食中毒症状を訴え、この菓子店が営業停止に。また温泉旅館に宿泊し、旅館内で食事をした客76人が食中毒になり、この旅館が営業停止処分を受ける事態が起きた。

菓子店で起きたケースでは、店の従業員と患者の便からノロウイルスが検出されたほか、その後の調査で、店の施設をふき取った検体と売れ残った「いちご大福の餡」からも新たにノロウイルスが確認されている。購入した消費者にとっては、加熱して食べる食品ではないためその対策は非常に難しいと言える。

保健所によると、ノロウイルスの潜伏期間は24時間から48時間くらいで、発症すると下痢、腹痛、吐き気、嘔吐などの胃腸炎を起こすのが主な症状だ。通常だと1日か2日くらい症状が続いた後、快方に向かうとしている。

ふん便や吐しゃ物にウイルス…人と人の間で感染が巡る

そもそもノロウイルスはどのように広まるのか、有効な予防手段は何か、松江保健所の専門家に聞いた。

松江保健所薬事・感染症対策課 日野揚之課長:

感染した人のふん便の中、あるいは吐しゃ物の中にウイルスが出てきますので、多くはそれらがまた人にうつって、そういった形で人と人の間を感染が巡っていく。

原因食材はさまざま…カギは食品の取り扱う「手指」

食中毒を引き起こす食材としては、カキやアサリなどの2枚貝が原因というイメージもあるが、2月には鳥取市のちゃんこ料理店の食事が、3月には米子市の菓子店の「いちご大福」、そして米子市の温泉旅館での食事など、食材の共通点はないようだ。

松江保健所の日野揚之課長は、「食品を取り扱う人の『手指』を介して、それらの食品が汚染されて食中毒になるということがあり、あらゆるものが原因食品となりうる」と話す。

そしてノロウイルスが、低温で空気が乾燥するこの時期に増えるという特徴を持ち、感染力が非常に強いために感染予防対策が難しいという。

「わずかな量でも発症」アルコール消毒では効果期待できず…難しい対策

松江保健所薬事・感染症対策課 日野揚之課長:

(ウイルスが)わずかな量で発症しますので、逆にちょっとでも汚染されたら、もう食中毒が起こるということになるので、対策が非常に難しくなる。

さらに対策を難しくしているのが「耐性」だ。松江保健所の日野揚之課長は、「ノロウイルスはアルコールに抵抗性がある」とし、アルコール消毒による除菌はあまり期待できず、確実に消毒するためには、家庭であれば「塩素系の家庭用の漂白剤」を薄めて使用することが有効だとしている。

ただここでも厄介な問題があり、「感染者の嘔吐物をきれいにふき取ったとしても、乾燥したホコリなどに混じって空中に舞い、感染を引き起こす恐れもある」とし、対策をとる時にも細心の注意を払うよう警鐘を鳴らす。

食中毒予防のポイント:

・嘔吐や下痢などの症状がある時は、食品を直接取り扱う作業を控える。

・トイレの後、調理や食事の前は、石けんでよく手を洗う。

ノロウイルスにアルコール消毒はあまり効果がなく、汚れの残りやすい所は特に丁寧に洗う。

・加熱して調理する食品は、中心部まで火が通るよう十分に加熱する。

・調理器具の消毒は、塩素または熱湯による消毒が有効。

上記の点に注意を払い、感染と感染拡大を防ぎたい。

(TSKさんいん中央テレビ)