日本が台湾を統治した時代に教育に当たった6人の日本人教師がいた。そのひとり、平井数馬は熊本出身の17歳の若者だった。その生涯をひもとき、顕彰を進める人たちを追った。

六氏先生の一人 熊本出身の平井数馬

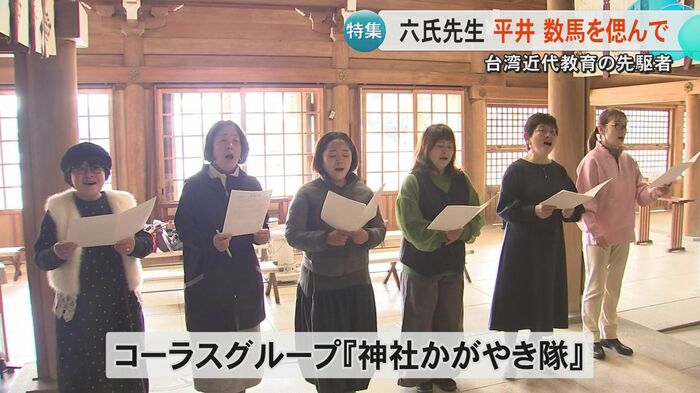

2025年1月、熊本県護国神社でコーラスグループ『神社かがやき隊』が歌っているのは、台湾の近代教育の礎を築いた『六氏先生』をしのぶ歌だ。

1895年、日本は日清戦争後の下関条約によって台湾を統治することになり、その年の7月、台北の芝山巌に初めての学校を開いた。そこで教育に当たった6人の日本人教師は開校から約半年後に全員、命を落とした。

その一人が熊本から渡った平井数馬という17歳の若者だった。数日後に控えた『平井数馬歿後130年祭』で神社かがやき隊は、この『六氏先生』の歌を披露する。

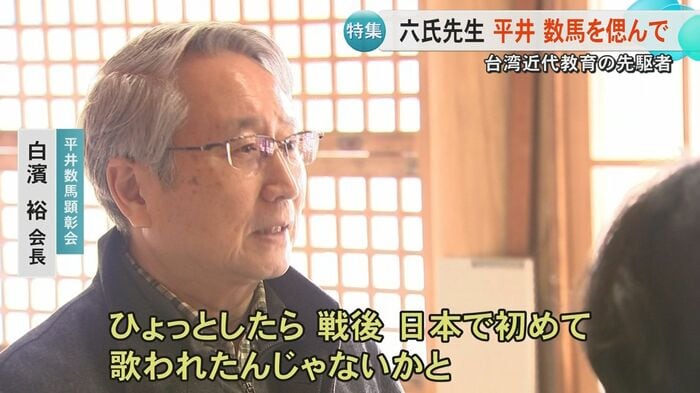

平井数馬顕彰会の白濱裕会長は「『六氏先生』は楽譜が今まで(日本で)出版された本の中には載っていないんです。台湾の唱歌集の中に見つかったということで、ひょっとしたら、戦後、日本で初めて歌われたのではないかと」と話す。

また、神社かがやき隊の諸熊由美さんは「台湾で殉職された日本の6人の先生がいらっしゃることを初めて知りまして。私たちにお話があったことは大変ありがたいなと。本当にいい機会をいただいたと思っております」と話した。

平井数馬顕彰会の白濱会長は「17歳で亡くなった平井数馬の無念をしのんでいただければいいし、(当日は)熊本に平井数馬の魂が帰ってきて、たぶん喜んでくれるだろうと思います」と話した。

松橋村出身 濟々黌卒業で台湾へ渡った

平井数馬の済々黌の後輩に当たる白濱会長は高校の教師を務めていた。白濱さんが会長を務める平井数馬顕彰会は毎年、墓前祭や慰霊祭を執り行っている。

平井数馬は1878年、西南戦争で一家が疎開していた松橋村(現在の宇城市松橋町)に生まれた。済々黌で学ぶ、飛び級で進級する秀才だった。特に語学に優れていたという。

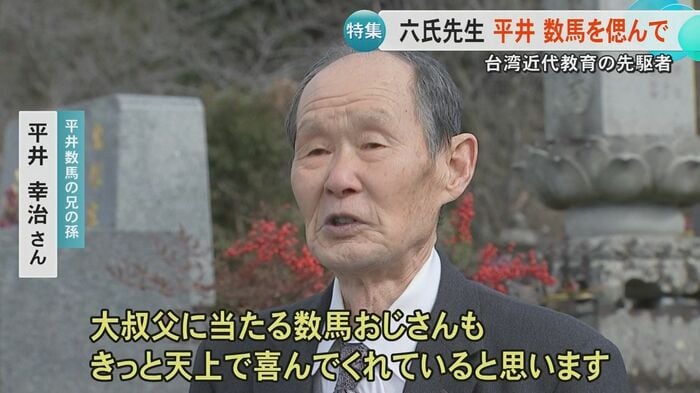

平井数馬の兄の孫・平井幸治さんは「17歳でこの世を去って、いまだにこうして多くの皆さま方にお参りしていただき、大叔父にあたる数馬おじさんも、きっと天上で喜んでくださっていると思います」と話した。

台北駐福岡経済文化弁事処の陳忠正処長(当時)は「〈台湾の教育の恩人〉と言ってもいい方です。台湾でも尊敬されています。一人でも多くの台湾の人、特に若者が知るように微力ながら頑張っていきたいと思います」と話す。

顕彰会はこれまで遺族など関係者から話を聞き、台湾で調査を行い、事実を確認するという作業を繰り返してきた。そして、新たに分かったことを講演会で報告するなどして、平井数馬の功績を広く知ってもらおうと活動している。

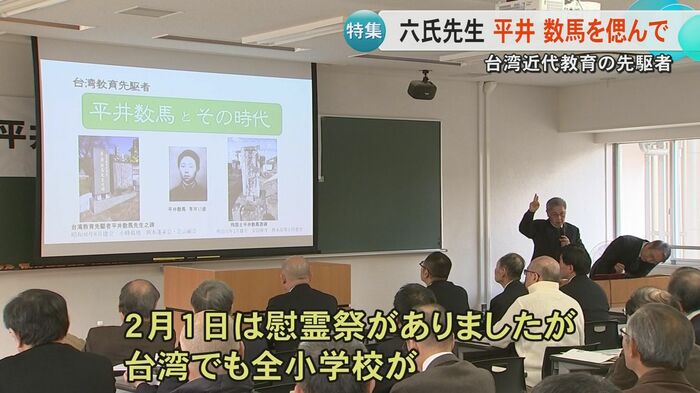

平井数馬顕彰会の増田隆策さんは「2月1日は慰霊祭がありましたが、台湾でも全小学校が芝山巌の方を向いて黙とうを捧げるそうです」と話す。

講演会に参加した学生は、平井和馬や六氏先生について「話に聞いたことがなかったのですごく感銘を受けました」と話した。

李登輝元総統も訪れた平井数馬の墓

2009年9月、熊本市中央区の小峯墓地に李登輝元総統の姿があった。日本統治時代の台湾に生まれ、1988年から2000年まで総統を務め、「台湾民主化の父」といわれた人物。

李登輝元総統は「いわゆる日本語教育の始まりだった。本当に若くて立派な方が6人も日本から集まり、台湾の教育に本当に貢献した。感謝しております」と述べた。

このとき、李登輝元総統の隣にいた平井眞理子さん。数馬の兄・幸三郎の孫だ。眞理子さんは「李登輝さんにお会いした時に『日本の教育があったから、今の台湾がある』とおっしゃっていただいた。日本では聞いたことがないようなことを聞いて」と話した。

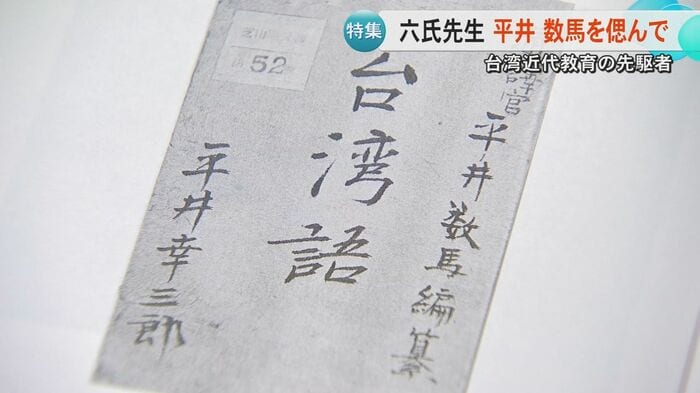

平井数馬は憲兵を務めていた兄のために台湾に渡って、わずか7カ月で台湾語の会話帳を2冊作った。単語と日常会話を日本語と台湾語で記したものだ。

眞理子さんは「17歳でそんな辞典とか作れるはずがないとか、いろいろ言われていたんです。人に言って違ったら恥ずかしいから黙っておこうという感じだったんです。(大学の先生が)『日台辞典』の最初は平井数馬に間違いない」と発表して。インターネットでそれを見たときにびっくりしたんです。(大学の先生が)『間違いないです』『書いてある発音が素晴らしかった』と」と話した。

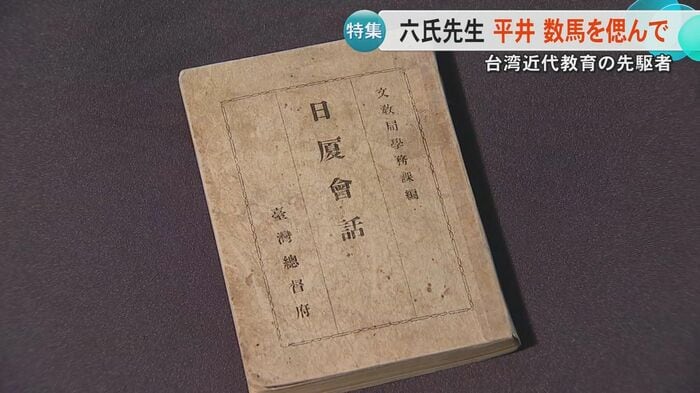

平井数馬が作成した会話集が基となり、『日台会話』(辞書)が編さんされた。眞理子さんは「台湾に渡る人たちが受け取って行っていたそうです。特に熊本の人が受け取って、先生が台湾に行かれる時ですね」と話した。

台湾の教育の聖地『芝山巌学堂』の跡地

太平洋戦争が終わるころ、台湾の識字率は92.5%まで上がり、現在の発展につながる大きな原動力になったという。台湾の近代教育に大きく貢献した六氏先生のひとり、平井数馬。その足跡を知ってもらおうと白濱さんたちは、2024年11月に台湾歴史探訪ツアーを企画した。

台北市士林区の芝山公園には、台北に開かれた初めての学校『芝山巌学堂』の跡地がある。現在は公園として整備され、『台湾の教育の聖地』として多くの人が訪れる。

六人の教師は当時、生徒たちと寝食をともにして教育に当たっていた。しかし、日本の統治に反対する、いわゆる抗日ゲリラによって周辺の治安は日に日に悪くなっていた。

6人は避難を勧められたが、そのまま学校に残って授業を続けた。そして、1896年の元日、100人余りの抗日ゲリラに襲われ、全員、殺害された。

平井数馬顕彰会の白濱会長は「TSMC等で熊本は非常に台湾ブームですけれども、その元はやはり教育にあるという思いです。特に若い世代に大きい志を持って、そして雄飛してほしい。平井のチャレンジ精神に学んでほしいという気持ちは、非常に強くなっております」と話した。

17歳の青年がつなげた日台関係 その足跡

2025年2月の熊本県護国神社で開かれた平井数馬の慰霊祭に、平井数馬の兄の玄孫の隆幸さんは「130年たった後でも、これだけの方々が(慰霊祭に)いらっしゃることに本当に遺族として大変光栄と思っています」と話した。

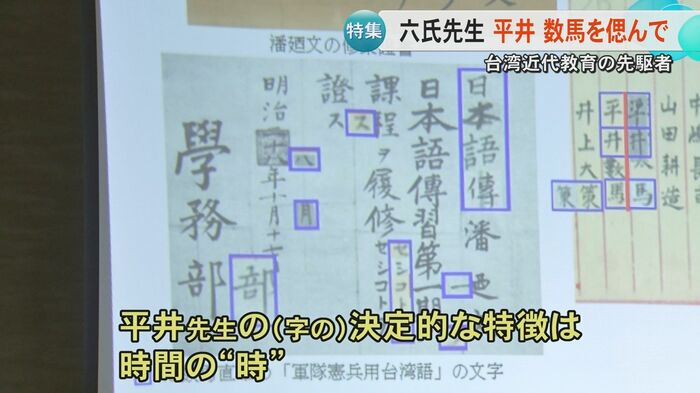

また、平井数馬顕彰会の増田隆策さんは「この証書を書いたのが平井先生ということが分かりました。平井先生が作った軍隊憲兵用の『台湾語』を横に持ってきて比べたら一致するんですよ。平井先生の(字の)決定的な特徴は時間の〈時〉。〈月〉みたいに右側がバアーッと伸びているんです。間違いなく平井先生が書いた」と述べる。

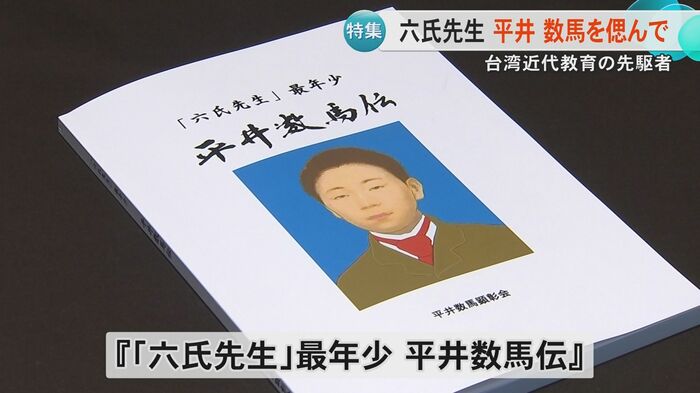

平井数馬顕彰会は今回の歿後130年祭に合わせ、『六氏先生最年少 平井数馬伝』を発行した。詳細な現地調査の結果をまとめた、これまでの活動の集大成だ。

平井数馬顕彰会の白濱会長は「本が出来ましたので、そこで一区切りなんですが、今度は135周年に向けて、またいろいろな企画をしていきたいと思っています」と話す。

日台辞書を初めて作った平井数馬。熊本と台湾をつないだ大仕事を17歳の少年がその身をかけて成し遂げていた。6人の先生が亡くなったあと、多くの先生が台湾に渡ったが、熊本からは延べ2000人、当時、日本から台湾に渡った先生たちの約1割に及んだという。

(テレビ熊本)