人工透析を自宅で行う「在宅血液透析」。末期腎不全患者の負担を軽減し、仕事との両立などのメリットがあるが、全国普及率は1%未満と低いのが現状だ。サポート体制など病院側の負担も大きく課題となっている。

負担大きい透析…6時間ベッドに

日本透析医学会の調査(2022年末時点)では、国内の透析患者の総数は34万人以上にのぼる。末期腎不全患者の約9割が選択する治療法が「血液透析」だ。

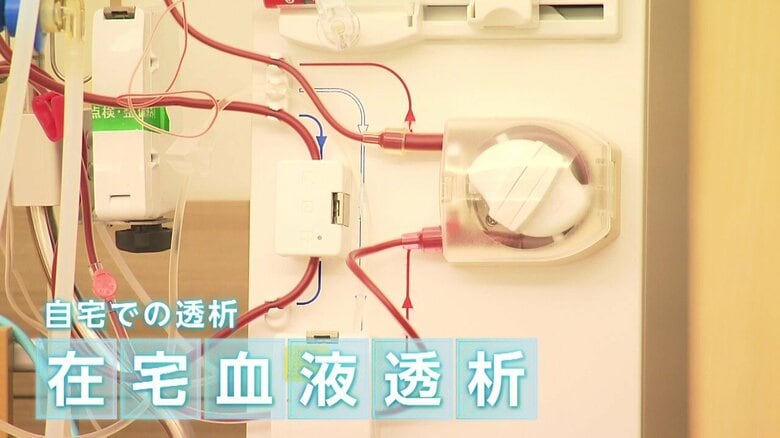

血液透析は、腕の血管に針を刺し人工的に血液を循環させる治療法。腎臓の機能低下によって血液のろ過ができなくなった人から、ダイアライザー(血液を浄化する装置)を介して尿毒素などの老廃物や余分な水分を排出する。

透析中は6時間ほどベッドから動くことができない。患者にとっては大きな負担となる。

「在宅血液透析」で負担軽減へ

その負担を減らすため導入されたのが、自宅で行う透析「在宅血液透析」だ。

約300人の末期腎不全の患者が治療を受けている佐賀・伊万里市の前田病院では、「在宅血液透析」を2018年に導入した。現在4人が利用しているという(2025年2月時点)。

利用者には、循環をコントロールするメイン装置は病院とほぼ同じものを、水道水に含まれる不純物を除去する装置などは自宅用のものを病院が貸し出している。

生活に合わせた透析スケジュールに

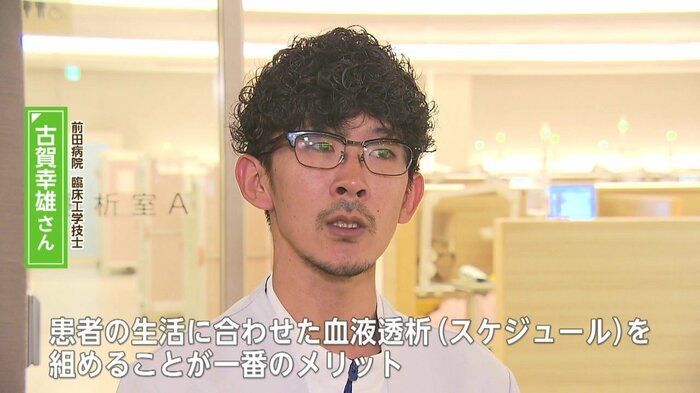

前田病院臨床工学技士の古賀幸雄さんは「患者の生活に合わせた血液透析スケジュールを組めることが一番のメリット」と在宅血液透析導入の意義を説明する。

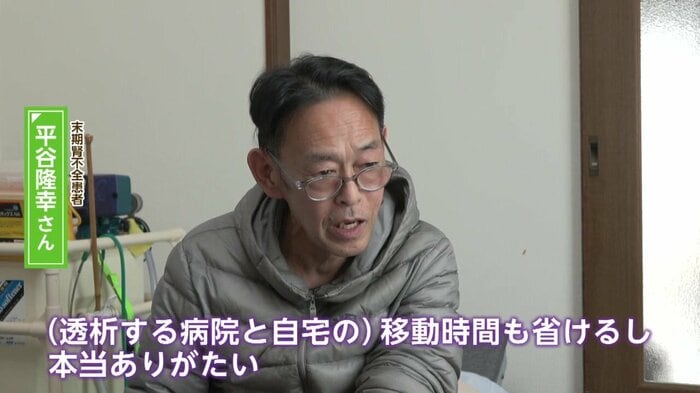

6年ほど前から在宅血液透析を行っている末期腎不全の平谷隆幸さん(57)。平谷さんは母親の勢津子さん(86)との2人暮らし。

在宅血液透析は自宅で稼働するため電気代と水道代は自己負担となるが、機材の貸し出し費用はかからない。

機械を立ち上げる準備にかかる時間は20分から30分。準備ができれば針を刺す。

針を刺すのは原則として患者本人。介助者が行うには資格がなければならない。針とチューブをつなぐのは母親の勢津子さん。在宅血液透析では同居者などによるサポートが必要になる。

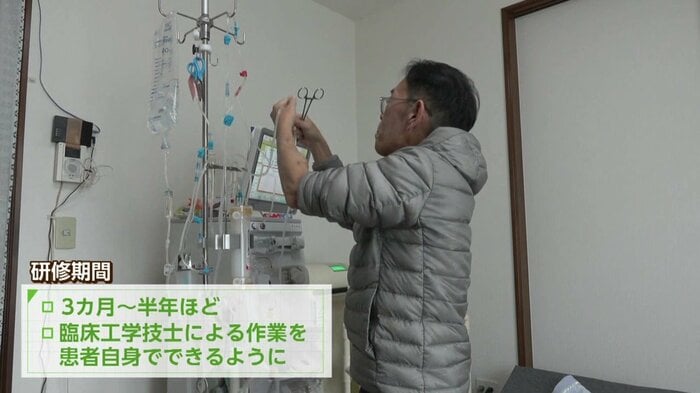

3カ月~半年の事前研修

また、この治療方法を始めるためには事前の研修を受けなければならない。病院で臨床工学技士が行う作業を患者自身でできるようになる必要があるためだ。

平谷さんは、針刺しの方法や消毒の仕方、回路(血液が循環する部分)の組み方などの研修に半年ほどかかったという。

仕事との両立に必要な在宅透析

平谷さんは週5日、伊万里市内の別の病院で看護師として働いている。仕事が終わる夕方以降に病院で透析を始めると帰宅するのは深夜になってしまう。

仕事との両立のためには在宅血液透析が必要だと平谷さんは語る。

トラブルに備え24時間サポート

取材をしていたその時、装置から警告音が鳴り始めた。

急ぎ病院に電話連絡する平谷さんに病院のスタッフが指示を出す。すぐに部分的な接続不良があったことが分かり大事には至らなかった。

平谷隆幸さん:

病院のスタッフは連絡してすぐに反応してくれるのでありがたい。万全の体制を敷かれていると思う

前田病院の在宅血液透析チームは5人。トラブルに備え、ほぼ24時間体制での電話対応や自宅訪問の準備をしている。

在宅血液透析を始めたことで高齢の母親の側にいる時間が増え、仕事との両立も図ることができていると平谷さんは言う。

全国普及率は低く1%未満

しかし普及の壁となっているのが、事前研修やトラブル時のサポート体制といった病院側の負担だ。相応のマンパワーが求められることから、全国での普及率は低く1%未満といわれている。

導入に伴う課題はあるものの、前田病院の古賀さんは、患者の負担軽減のため在宅血液透析の導入を前向きに進めていきたいと話す。

前田病院臨床工学技士 古賀幸雄さん:

仕事との両立や家族との時間の両立などを求める患者さんに対しては、在宅血液透析を多く勧めていきたい

(サガテレビ)