国の地域ブランドに登録されている「八丁味噌」をめぐり、農水省は1月24日、愛知県岡崎市の老舗メーカーが作る組合を追加登録しました。「発祥の地」の生産者が八丁味噌の名称を使えなくなる問題が決着したことになります。

■“発祥の地”の老舗が…「八丁味噌」名乗れない!?

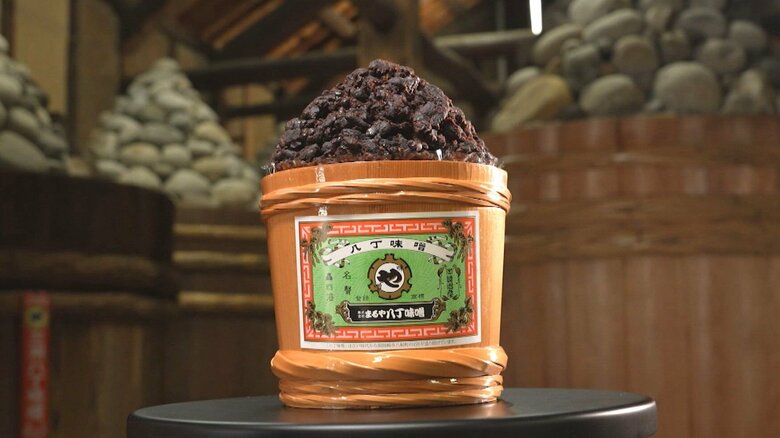

岡崎市八丁町にある「まるや八丁味噌」は、江戸時代からの製法を守る老舗メーカーですが24日、明るいニュースが届きました。

「八丁味噌発祥の地」の老舗メーカー2社が、きょう新たに国の地域ブランドの対象に。しかし一時は、長年親しまれてきた「八丁味噌」の名前が使えなくなるピンチを迎えていました。

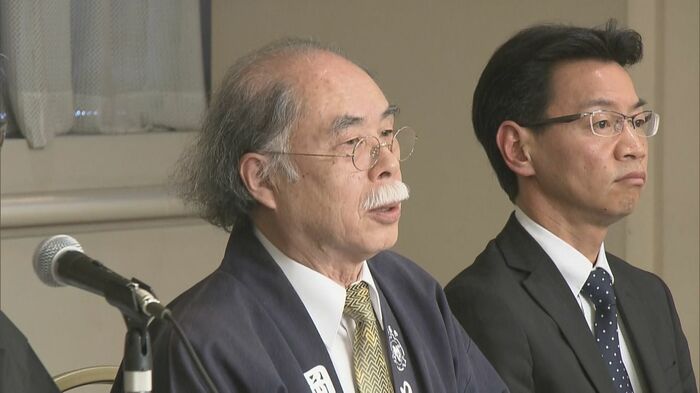

まるや八丁味噌の浅井信太郎社長(2018年):

どうして私たちが、この時点でニセモノになってしまうんだろう。これがあまりにも理解できない。

騒動の発端は2017年、農水省が「八丁味噌」を、地域ブランドを保護するGI=地理的表示保護制度に登録しました。その際、伝統的な製法を守り続ける岡崎市の老舗メーカーではなく、近代的な製法も使う名古屋市の組合のみを登録の対象としたのです。

浅井信太郎社長(2018年):

1700年代から残っていますけども。この作り方・考え方がなぜ否定されてしまうのかなと。

まるやはカクキューとともに不服を申し立てましたが認められず、単独で起こした裁判でも敗れ、2026年2月以降は製品に「八丁味噌」の名前が自由に使えないことになっていました。

■対立を乗り越え…「八丁味噌」を世界へ

農林水産省は24日、まるや八丁味噌とカクキューで作る「八丁味噌協同組合」を生産者団体に追加登録すると発表しました。

追加登録が決まった24日、「まるや八丁味噌」の浅井社長を訪ねました。

浅井信太郎社長:

400年やってきた、そのことを引き続き継続できるということは、第1段階としてよかったかなと思っています。

すでに登録されている名古屋市の組合とは「互いに尊重する」としていて、「八丁味噌」の名前を守っただけでなく、国の地域ブランドに選ばれたことで、今後に期待も膨らみます。

浅井信太郎社長:

消費してくれる方が世界中にいるので、これを継続的にお届けできるようにしていければ、責任を果たせるかなと。世界に向けて日本の伝統文化を伝える“伝道師”と思っているので。

(東海テレビ)