■「動物のレンタル」で命の尊さを学ぶ

みなさんは子どものころ、学校でウサギなどを飼っていた記憶はあるだろうか。

実はこの20年、動物を飼育する学校は激減している。

子どもがいきものに触れる機会が減る中、「動物のレンタル」で命の大切さを教える取り組みに密着した。

北海道旭川市の北海道教育大学・附属旭川小学校だ。

「かわいい」

「かわいい」

「すんごいかわいい」(生徒たち)

2024年10月下旬、ふたつある2年生のクラスにそれぞれ2匹のモルモットが貸し出された。

2年2組に来たのは2024年6月にうまれた女の子。

期限は9週間、クリスマス前にはお別れだ。

「掃除しないと!」

モルモットがやってきたのは旭山動物園。

この動物園では約15年前から小動物を市内の小学校に貸し出している。

「飼育や世話ということで小さな低学年時に触れることによりもちろん触れ合うだけで命の温かさなどを感じ取れると思うけれど自分以外のモルモットや他人を思いやる気持ちを育むことができそうだと思う」 (旭山動物園 佐賀さん)

■テストを通じて“生き物を借りることの責任”を学ぶ

地域やいきものと触れ合う小学校低学年のカリキュラム「生活科」。

この小学校では「生活科」のなかで動物の飼育を行っている。

「高学年になればなるほどどんどん教科も増えて、制約が伴いますが、低学年はまだゆとりがあるというか、生活科の教科を使い豊かな体験・経験をさせてあげるのがすごく大事」(旭川小学校 小原先生)

黒いモルモットが動物園の佐賀さんに連れられてやってきたのは10月24日。

でもすぐには貸してはくれない。

あるテストに合格しなければならないのだ。

「ミカン、リンゴ、バナナ、クローバー、タンポポ。毎日ミカンとオレンジをちょっとずつあげる」

お世話の仕方は?

病気にならないように飼育するには?

モルモットの飼育員になるためのテストである。

1か月かけて調べた知識を発表します。

「飲み物は?牛乳はあげてもいいの?」

「牛乳!?」

「牛乳!?」

「言っていたよね?牛乳ってね?」

「カルシウム?」

「僕たちはまだ調べてないから言う事ができない」

「わからないんだ!」 (小原先生と生徒たち)

実はモルモットに牛乳を与えてはいけないのだ。

ひとつ間違えば小さな命は危険にさらされる。

「万が一間違えたらどうなっちゃうの?」

「死んじゃう!」

「死んじゃうんだよね?」

「弁償!弁償!」

「えっ?いやいやいや命は弁償できない!」(小原先生)

みんなが調べた事のなかには、本当かどうか分からない情報もあったのだ。

先生の言葉でみんなはモルモットを借りる事への責任の重さを感じる。

「僕ら飼育員もそう。動物を見て毎日見て勉強をしている。今でも勉強している。だからみんなのお世話をしたい気持ちは分かりましたので、ここまで準備ができましたのでモルモットをきょうこのまま置いていきます」(佐賀さん)

■始まる「くろちゃん」との生活!生徒たちだけで上手くお世話できるのか!?

こうして、モルモットとの9週間が始まった。

みんなで話し合い、名前は「くろちゃん」に決まった。

「いくよ!」

「はい!」

「うんとね、そんな感じでなでていれば、安心してくれるよ!」(生徒たち)

毎朝、班ごと5人でエサやりとケージの掃除を行う。

お休みの日は当番制で家に連れ帰り、お世話をすることになった。

実はこの授業では、教職員が飼育を手伝うことはない。

「やはり子どもが自分で関わることが非常に大事で、先生を通してしまうと自分とモルモットとの向き合い方にならない」(小原先生)

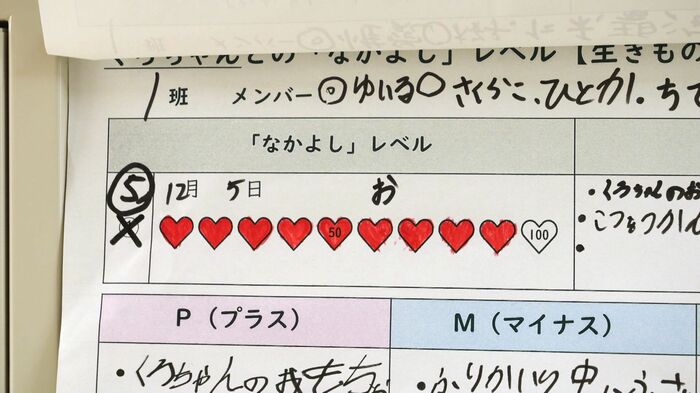

こちらは班ごとの採点シート。

掃除にかかった時間を短くできたか。

エサを忘れずに持ってきたか。

みんなで協力して作業ができたかで、くろちゃんとの「なかよしレベル」を自分で採点する。

■「くろちゃん」との生活には大変なことも!みんなで考えて協力!

日を追うごとに高まる「なかよしレベル」だが―。

ちょっと失敗することも。

「慎司!変なもの食べさせないでね!」

「慎司さん!慎司さん!モルモットをお世話する準備は整っておりますか?」

「はい。。。」

11月中頃の週末、家にくろちゃんを連れ帰りお世話をすることになった山本慎司くん。

お世話の途中でおやつをばらまいてしまうこともあったが、家では1人でお世話できるだろうか?

「よし!よし!」

「怜奈、エサあげる?」

「うん!」

「ハクサイ!」

「この位で」

「食べてる」(山本慎司くんと妹・怜奈ちゃん)

エサ作りもケージの掃除も慣れたもの。

妹の怜奈ちゃんにくろちゃんを預け、ひと時も手を休めることなく仕事をこなす。

あっという間にお世話は終了。

「早くしないとモルモットのストレスが溜まっちゃうから、早くしないと」(山本慎司くん)

「段取りを考えながら行動できるというのはすごいと思う。友だちに『頼んだよ』と言われたり、学校でみんなと一緒に育てていることが大きいと思いました」(母・沙樹さん)

12月上旬。

いつも狭いケージにいるくろちゃんを心配して、みんなは遊び場を作ることに決めた。

「ここに乗せてから登って滑って、登って滑って最後に休憩」

「くろちゃんは暗いところが好きだから」

この日の感想文には、こう書かれている。

くろちゃんが暗い所が好きなこと。

くろちゃんが坂はあまり上り下りしないこと。

くろちゃんが遊び場でうんちやおしっこをしたとき、家にいるみたいにリラックスしているように見えたこと。

そして、こんな一言も。

「いっぱいくろちゃんをしあわせにしたいです」

■小学校での生き物飼育が激減!?背景には鳥インフルエンザ

昭和から平成の中頃まで、小学校や幼稚園の多くにはウサギなど小動物の飼育小屋があった。

しかし今は、ほとんど見られなくなった。

全国学校飼育動物研究会の鳩貝太郎会長は。

「全国の8割前後の学校でウサギやニワトリが飼育されていたというデータがある。2004年に『鳥インフルエンザ』が大発生してから、学校でニワトリを飼うのは控えようということになったのが一番大きい」(全国学校飼育動物研究会 鳩貝太郎会長)

日本で79年ぶりに発生した鳥インフルエンザ。

全国の学校で感染拡大の防止策が取られる中、学校での動物飼育に厳しい目が向けられるようになった。

文科省は「生活科」で、小学校の低学年時に動物とふれあわせることを求めている。

しかし、全国の動物園で教育を目的に小動物を学校に貸し出しているのは旭山動物園だけだ。

■大切に育てたくろちゃんとのお別れ会

「クラスに来てくれて、みんなにたくさんの癒しをありがとうございました。くろちゃんのおかげで私は命の大切さを学べました。また会おうね!おもちゃを作ったりしたけど、くろちゃんは楽しかったですか?動物園でも元気にしていてください」(小島礼華さん)

「たのしいじかんがあっという間にすぎて、はなれるのはさびしいけどまた動物園に会いに行くね。ぼくたちがつくったあそび場であそんでくれたり、たくさんの思い出をありがとう」(堀場周くん)

お別れ会だ。

くろちゃんや動物園の人たちへの手紙に続き、みんなで輪を作って座り、くろちゃんをなでてさよならする。

涙がこぼれるのを止めるのに精いっぱい。

感想文に「いっぱいくろちゃんをしあわせにしたいです」と書いた桜子さん。

「これが最後のお別れだと思うと寂しいなあと思ったけど、また『こども牧場』で会えるから、待っててねっていう気持ちでした」(針谷桜子さん)

「くろちゃんがいろいろなことを教えてくれたからうれしいなと思って泣きました」(粟根碧海くん)

両手で目頭を押さえる碧海くん。

お別れ会のあいだ、涙が止まることはなかった。

実は2年2組に来るまで、このモルモットには名前がなかった。

しかし動物園に帰っても、これからもみんなで決めた「くろちゃん」のままだ。

「ただのモルモットだったんです。愛玩動物でただかわいいだけ。今はモルモットではないというか、くろちゃんなんです。すごく尊いものになっている。尊いものを自分たちは誇りを持ち育てている。精一杯向かっている。精一杯自分たちなりに協力をしている」(小原先生)

「今日も子どもたちの顔を見た時に、やはり自信がある顔つきになっていた。ここまでやってきたという表れかなと思う」(佐賀さん)

前日に司会の練習を頑張った櫛引悠斗くんと餌取大和くん。

しかし、最後の最後で悠斗くんが涙で言葉に詰まってしまう。

「ゆうと、大丈夫か?」

「わかる。わかる」

「やまと、助けて!」

「やまと、助けてあげて」

「皆さん寂しいですか?」

「はい!」(生徒たち)

「えっと、冬の動物園にくろちゃんにあの~会いに行って、あいさつとか、『会いたかったよ!』とかはっきり言いましょう」

「はい!」

お別れだ。

「くろ~!」

「あ~!」

「バイバイ!くろちゃん」(生徒たち)

くろちゃんと過ごした優しい時間。

離れても、みんなの心に残ったその思い出は大切な宝物だ。