和菓子作りや野菜の収穫体験、神社の正式な参拝の仕方など地元の魅力を若者の視点で掘り下げた観光ツアーが静岡県三島市で行われた。ツアーを企画・開発したのは地域活性化の一翼を担う大学生だ。

学生ならではの視点と感性による観光ツアー

2024年12月に静岡県三島市で開催された1泊2日の観光ツアー。

参加費は東京発着で1人3万9900円だ。

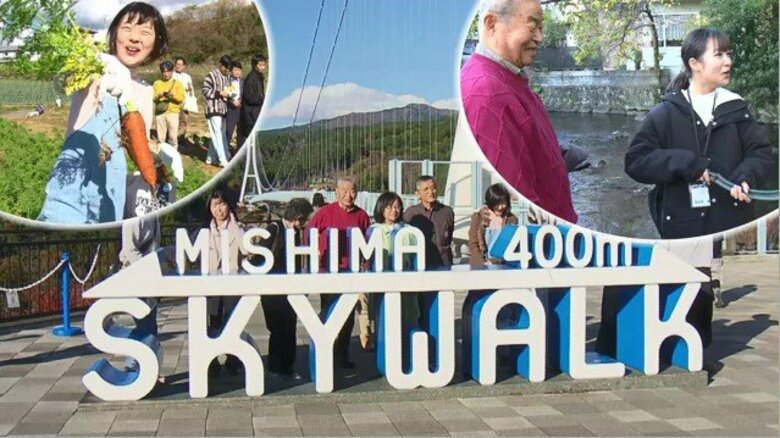

三嶋大社や三島スカイウォークといった誰もが知る観光名所だけではなく、地元の大学に通う若者ならではの目線から三島の魅力を詰め込み、案内も大学生自身が担当。

参加者の1人は「若い人たちとの接触があるのでそのエネルギーを少しでももらいたいなと思って」と話した。

準備が始まったのは遡ること約8カ月。

学生たちは授業の一環として単に観光ツアーを企画するだけでなく、旅行会社の協力のもと実際に商品として販売するため、観光客を呼び込むためのポイントや企画から実施までの流れをプロから学んでいた。

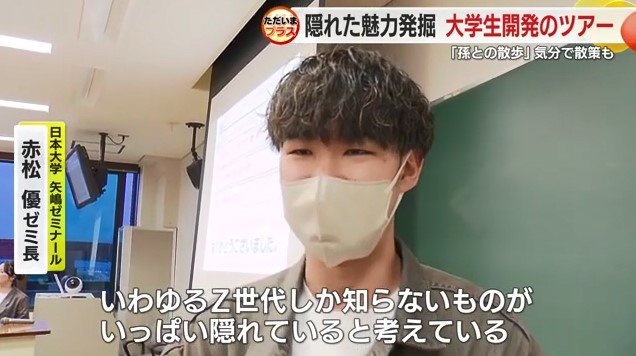

ツアーを企画する日本大学・矢嶋ゼミのゼミ長を務める赤松優さんは「三島には私たち大学生しか知らない、いわゆるZ世代しか知らないものがいっぱい隠れている」とした上で「付加価値を付けることで高く販売し、ビジネスとして収益につなげていけたら良い」と意気込みを語った。

実は三島市観光協会も地域活性化に若い世代の感性を生かそうと日本大学と協定を締結しており、今回の取り組みもその一環だ。

いざ現場の下見へ

冬場に実施を予定している観光ツアー。

そこで学生たちが旅のメインに据えようと考えたのがキレイな水と豊かな土壌で育まれた箱根西麓三島野菜の収穫体験だ。

候補地となった農家の宮沢竜司さんは「11月で一番やれると思うのはニンジンがお勧め。包丁などを使うとなるとそれだけケガのリスクも出てくる」と学生にアドバイス。

学生からは「靴などが汚れ、バスの中が汚れてしまうかなという不安がある」との質問があがったが、宮沢さんは「バスの中に汚れた靴などで最後乗り込むのをすごく嫌がるので、収穫体験の人たちには『替えの靴とその靴を入れる袋も持ってきてください』と言っている」と説明した。

学生たちも電話ではなく、実際に現地を訪れて話を聞いたり現場を見たりすることで新たな発見があり、改めて下見の重要性を実感した様子だ。

ツアー日程をプロの視点で評価

2024年6月。

この日はいよいよ考え抜いたツアー日程のプレゼンだ。

野菜の収穫体験に加え観光名所をめぐるほか、昼も夜も豪華な食事の付いた1泊2日のプランを提案したものの、阪急交通社・大塚龍一さんからは「全般的な部分でいうとやっぱり予算感、これが非常に大事」と一言。

「ツアーを作る上で残念ながら7割が予算、3割がツアー内容と言われている」と問題点の指摘を受けた。

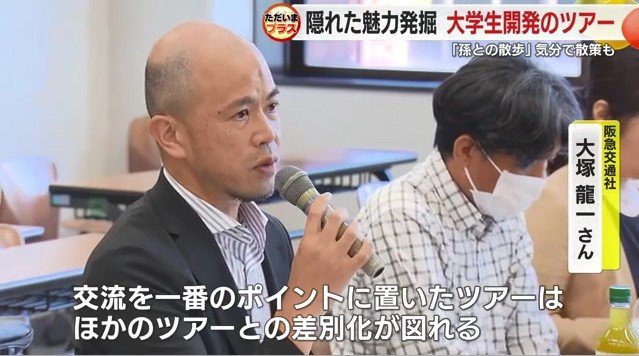

一方で、高い評価を得たのが高齢層をターゲットに”孫との散歩”をイメージした水辺の散策だ。

大塚さんは「(地元の)日大生と行くツアーというのは非常に大きなポイント。一般のツアーの中で地元の人たちとの交流というのは非常に少ない。交流を一番のポイントに置いたツアーは他のツアーとの差別化が図れる」と評価。

こうしたアドバイスをもとに行程や価格帯を練り直し、8月には販売が開始された。

いよいよツアー開催

そして迎えた12月1日。

観光バスから降りてきたツアー客はわずか5人だったが、まずは熟練の職人による和菓子作りを体験。

続いて訪れたのは三嶋大社。

ここでは普段立ち入りが禁じられている場所まで案内してもらったほか、正式な参拝の方法を学んだ。

参加者は「まちおこしというか、文化を中心とした発想で(良い)」と話した。

2日目の朝はプレゼンの際に高評価だった水辺の散策からスタート。

手押しポンプを見つけた参加者が「昔はよくやらされたよ、お袋が洗濯するのに」と話しながら実際に動かして見せると学生からは拍手が起きた。

そして一行は箱根西麓へ。

都会ではなかなか味わうことのできない体験に参加者からは自然と笑顔があふれる。

最後は国内最長400mの長さを誇る歩行者専用のつり橋から雄大な景色を眺め、旅を締めくくった。

参加者の1人は「学生たちのすごく素直でいろいろな話が聞けて楽しかった。将来に向けて頑張ってもらいたい。夢がいっぱいでとても幸せでした」とツアーを満喫した様子で感想を口にした。

反省点を糧に前を向く

一方、ツアーを企画した日本大学・矢嶋ゼミの赤松優ゼミ長は「ビジネスそのものの難しさを感じた。今回のツアーの参加者の人数は少なかったが、少ないから逆にメリットもあった。皆さんとより深く、より親密に関わることが非常にプラスだと考えている」と話した。

残念ながら採算ラインには遠く及ばなかった今回のツアー。

ただ、大切なのは三島市の観光において何が売りとなり、これから何をPRしていくべきかであり、市内の関係者は学生たちの反省や失敗を教訓にしつつ、若者の視点を活かした新たな展望を模索していく考えだ。

(テレビ静岡)