2024年の元日に発生した能登半島地震から1年となった。地震による液状化の被害が甚大だったのが新潟市西区だ。地震の揺れや液状化によって被害を受けた神社は地震から1年が経ち、ようやく復旧・復興に向けて歩み始めた。

能登半島地震で被害受けた神社

新潟市西区善久にある善久白山神社。

能登半島地震発生後は、液状化の影響で鳥居を支える土台が数十cm沈み込み、本殿の基礎にもひびが入るなどして大きく傾いた。

2024年12月末現在も復旧は進んでいない。

行政の支援対象とならない神社 復旧への資金は…

2024年12月11日、善久公民館に集まったのは神社の役員たち。神社の今後の方針について話し合う会議が開かれた。

役員全員が集まって会議を開くのは、地震発生後初めてのこと。地震で被害を受けた公民館が使えるようになったことも、会議を開く一つのきっかけになった。

氏子代表の阿部実さんは「皆自分の家も被害を受けており、すぐに集まれるような状況じゃなかった」と、これまでの経緯を話す。

阿部さん自身も被災し、2024年10月に自宅を公費解体した。現在は別の場所に住んでいるという。

この日の会議で話し合われたのは、神社の復旧の在り方や復旧のための資金について。

阿部さんから神社の財政状況が説明されると、役員からは「本殿を立て直すと、いくらぐらいかかるのか」「大体の見積もりが立たないと、寄付などの資金集めに動けない」などといった意見が出された。

これに対し、阿部さんは「見積もりをしようと思ったが、(修復方法を)どのような形にしたらいいか、また、そのまま直すのだと、とても今の額では追いつかないと思う」と現状を説明した。

善久白山神社の手元にあるのは現在、もともとの積立金に神社庁からの支援金や蒲原神社からの支援金を合わせ、約600万円。

本殿や鳥居すべてを地震前の状態に戻すための必要額には大きく足りない。

また、神社は憲法上の政教分離の原則から行政の支援対象とならず、市や県からの資金援助は受けられない。

阿部さんは「何もなくて再建するのとは訳が違う。地震が起きて、皆さんやられているものだから。地震にあっているので寄付は厳しいなと、ひんしゅくを買う」と寄付をお願いしづらい苦しい心境を吐露する。

地域住民の思い詰まった神社「簡単に壊せない」

善久白山神社はこれまで大勢の地域住民に支えられてきた。

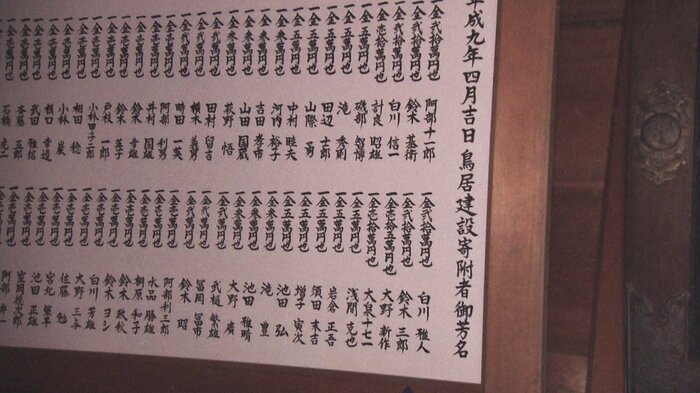

神社の拝殿内を見せてもらうと、阿部さんが最初に見せてくれたのは1997年に新しい鳥居を建設するときに寄付をしてくれた人たちの名簿だ。

実は、神社の鳥居を解体する際、取り壊して廃棄する案もあったという。

しかし現在、鳥居は解体された状態で神社の敷地内に置かれていて、今後、再建していく方針になっている。

阿部さんは寄付の名簿を見つめながら、「わたしはこれ(寄付の名簿)が頭にあったし、そんな簡単に壊せないと思った」と地域の人たちの思いが詰まった鳥居・神社の再建に努める考えを示した。

地震後は世帯数減も…神社再建への歩み進める

善久地区では、2024年11月末の世帯数が、地震前の2023年12月末に比べて約100世帯減っている。

地域のお祭り会場にもなる善久白山神社は、地域のにぎわい再建のためにも、復旧への歩みを進めていく。

阿部さんは「正月には一部お札の販売もするので、それに付随して、こういう状態なんだけど、なんとか気持ちだけでもいいから、ご寄付願えないかということを話そうかなと思っている。これからも集まる機会が多いと思うので、そういうときに、また色んな話をしながら、自治会とも話をしながら盛り上げていきたい」と神社再建に向けた強い気持ちを口にした。

(NST新潟総合テレビ)