鹿児島・鹿屋市串良町にある細山田小学校で、児童が「炭焼き」を体験した。校内にある専用の窯を使う炭焼きは本格的で、いくつかの工程を経て長い時間をかけて行われる。保護者らの協力のもと上質な木炭を完成させた子どもたちの表情は、達成感にあふれていた。

池の水質改善のため始まった炭焼きが30年以上続く

鹿屋市串良町は、鹿児島県の大隅半島のほぼ中央部に位置する、人口1万1000人余りの町だ。

基幹産業は農業、畜産業。2006年、「平成の合併」で鹿屋市の一部となった。

細山田小学校は全校児童約220人。校区が広く交通アクセスが良くなったことなどから、児童数は微増している。学校では毎年10月末から12月初め頃にかけて、校内にある専用の窯を使って炭焼きが行われている。

炭焼きが始まったそもそものきっかけは、学校にある池の水質浄化のためだったというが、30年以上続く恒例行事となっている。

レアな体験に新任の校長も胸高鳴らせる

11月上旬、学校近くの雑木林で、保護者らが炭の材料になる樫やマテバシイの木を伐採していた。

「自分の子どもが母校に通っているので、またこういう機会があってありがたい」と、参加した保護者は顔をほころばせる。2024年春に赴任した下村尚校長も「炭焼きなんて、もちろん初めて」と、経験したことがない行事に、胸の高鳴りを隠せない様子だ。

数日後、保護者らが切った木を、5年生が窯に入れる作業が行われた。木を窯の中にすき間なく詰め込んでいく。木を運んだ男児は「木がとても重いし、詰めるのが難しかったので大変だった」と言いつつも、笑顔がこぼれていた。

どうして木が灰にならずに炭になるのか?

作業を進めるうち、児童たちからは「どうして(灰にならずに)炭になるんだろう」との疑問が。

これに対し理科が専門の沖園良介教頭が「木の中にいっぱい入っていた水が窯の火で温められることで水だけが飛び、燃えない炭素が残り、それが炭になる」と説明。子どもたちは納得した様子だった。

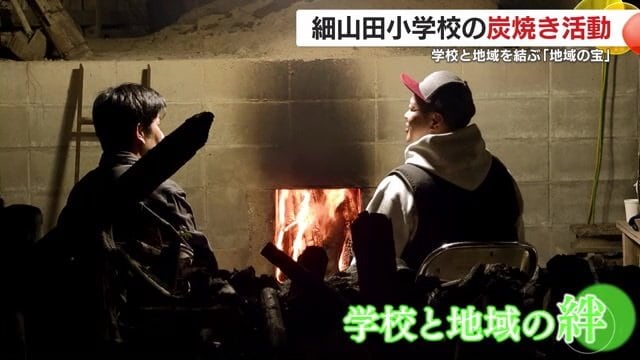

数十時間火をたき続ける火入れ後の見守りは交流の場

木を並べる作業が終わると、いよいよ火入れだ。

石と粘土で釜にふたをし、数十時間、火を絶やすことなくたき続けなければならない。

窯は保護者と教師たちが交代で見守る。長く、過酷な時間だ。それは間違いないのだが。「火の番を頑張りましょう!乾杯!」窯の前では、見守り担当の大人たちが鍋を囲んでいた。

「話をして色々な気持ちを伝え合うところがいい」保護者と飲む芋焼酎は格別なのか、先生も上機嫌のようだ。炭焼き活動を通じて、学校と地域の絆も深められているようだ。

火入れから4日経った、11月11日。煙突から、青く見える煙が確認された。火を止める合図だ。この後は、薪(まき)をくべていた焚(た)き口を粘土で閉じ、1カ月ほどかけて窯の中をゆっくり冷ましていく。

子どもをみんなで見守ろうという行事。地域の宝に

12月6日。窯出しの日を迎えた。

「できているんだと思った。炭が」児童が興奮気味に話す。炭を割り、木炭同士をたたいてみた。金属のような音がする。密度が高く上質な木炭の証だ。

子どもたちも「きれい」「めっちゃきれいで、すごい」「みんなで協力してできるから良い炭になる」と出来栄えに満足気だ。炭焼きは大成功となった。

完成した炭は、使いやすい大きさに切り、袋詰めして地域の人たちに販売する。売り上げは、PTAの活動費用にあてられることになっている。

細山田小学校の南美和PTA会長は「田舎ならではの皆さんの協力があり、子どもをみんなで見守ろうという姿勢が出ている行事。宝にしたい。これからも続けていけたらいい」と語った。

細山田小学校の炭焼き。それは、児童と保護者、それに教師が一緒になってじっくり築き上げた、まさに「地域の宝」なのだ。

(鹿児島テレビ)