2024年度の補正予算が参議院本会議で成立した。

約13兆9000億円規模の予算には、物価高対策や能登半島地震の復旧復興費などが盛り込まれ、与党に加え、維新や国民民主党も賛成した。

しかし、現役世代の負担増が経済停滞や少子化を招く懸念があるという。

与野党協力で物価高対策と復興支援に重点

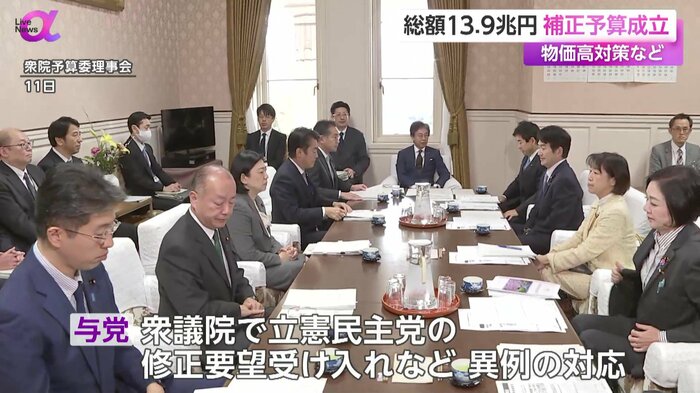

物価高対策などを盛り込んだ2024年度の補正予算が、17日の参議院本会議で成立した。

「賛成の諸君の起立を求めます」

補正予算案は午後4時半過ぎ、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明の与党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立した。

衆議院で与党は過半数を割る議席となったことで、立憲民主党の修正要望を与党が受け入れるなど、異例の対応も見られた。

また国民民主党に対しては、「103万円の壁」の協議で要求に応じ、賛成を取りつけた。

補正予算は、一般会計の総額約13兆9000億円で、電気・ガス・ガソリン代の補助や、住民税非課税世帯への給付金などの物価高対策のほか、能登半島の復旧復興費などが盛り込まれている。

手厚い分配政策が招く税収減少のリスク

「Live News α」では、津田塾大学教授の萱野稔人教授に話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー物価高対策などを盛り込んだ補正予算が成立しました。萱野さんは、どうご覧になりますか?

津田塾大学・萱野稔人教授:

補正予算の規模は、前年度を上回ったんですね。ここまで予算が膨らんだ背景には、やはり、物価高で苦しんでいる国民に手厚く予算を分配することで、「内閣への支持率を高めたい」という石破首相の思惑があるのでしょう。

ただ、これからの時代、本当にそれが通用するのか、あらためて考える必要があると思います。

堤キャスター:

ーーそれは、どういうことでしょうか?

津田塾大学・萱野稔人教授:

国民に手厚く予算を分配するためには、政府はその原資となるものを、たくさん集めなくてはなりません。つまりそれは、税金や社会保険料をたくさん徴収するということです。

少子高齢化や人口減少の時代において、この「手厚く分配するために、たくさん集める」ということを続けてしまうとどうなるのか。どうしても、現役世代の負担ばかりが重くなってしまうという懸念があります。

堤キャスター:

ーー具体的には、どんなケースがあるのでしょうか?

津田塾大学・萱野稔人教授:

例えば、今回の補正予算の目玉政策には、住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円を支給するという政策があります。その支給対象である住民税非課税世帯というのは、3世帯に2世帯が70歳以上の世帯なんです。

現役世代の負担の重さは、彼らの疲弊に当然つながります。それは、消費の抑制から経済の停滞をもたらすでしょうし、さらには、若い世代の将来の見通しの立たなさから、少子化にも拍車をかけると思います。それは回り回って、税収の先細りを招くだけです。

分配の見直しと政治改革が求められる時代

堤キャスター:

ーー負担と分配のあり方を改める必要がありそうですね。

津田塾大学・萱野稔人教授:

これからの時代に必要なのは、現役世代の負担を少しでも軽くして、彼らの手取りを増やすことです。

そのためには、「手厚く分配するために、たくさん集める」という政治そのものから脱却しなければなりません。これこそ、前回の総選挙で示された民意の1つであります。

「政治とカネ」の問題がここに来て、あらためて問われているのも、「手厚く分配するために、たくさん集める」という政治のやり方を象徴しているからだと思います。

堤キャスター:

負担と分配の行方、引き続き注視していきたいと思います。

(「Live News α」12月17日放送分より)