OECD(経済協力開発機構)の「国際成人力調査」で、日本は「数的思考力」と「問題解決能力」で世界トップレベルであることが分かった。

一方、その能力が生産性向上に生かしきれておらず、「仕事のための仕事」が阻害要因として指摘される。

「状況の変化に応じた問題解決能力」で世界トップレベル

国際成人力調査で、日本が「問題解決力」や「数的思考」で世界トップレベルであることが分かった。

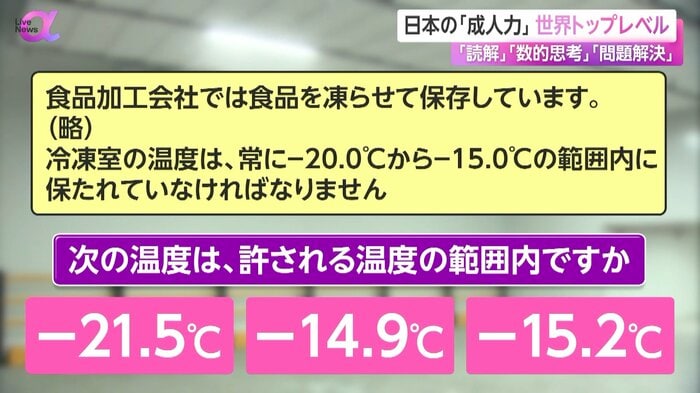

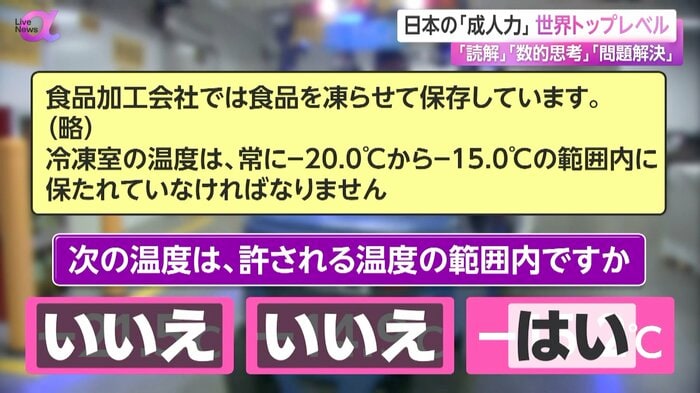

「食品加工会社では、食品を凍らせて保存しています。(略)冷凍庫の温度は常に-20.0℃から-15.0℃の範囲内に保たれていなければなりません。-21.5℃、-14.9℃、-15.2℃は、許される温度の範囲内ですか?」

これは、OECDが行った「国際成人力調査」の「数的思考力」レベル2の問題だ。

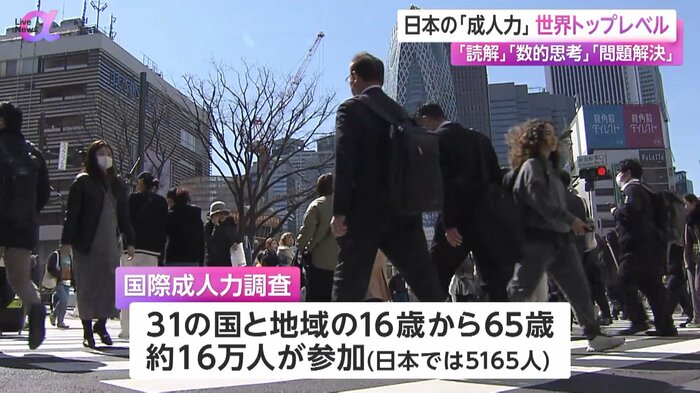

「国際成人力調査」は、社会生活で求められるスキルを測定する調査で、31の国と地域の16歳から65歳の約16万人が参加した。

日本では、無作為に選ばれた5165人が参加した。

今回、2022年から2023年にかけて行われた調査の結果が公表された。

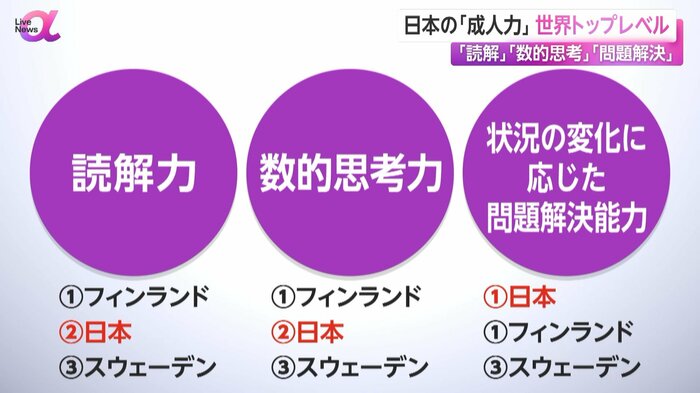

日本の平均得点は、「読解力」、「数的思考力」はフィンランドに続き2位で、3位はスウェーデンとなった。

「状況の変化に応じた問題解決能力」では、フィンランドと並んで1位で、3位がスウェーデンという結果となり、世界トップレベルとなった。

さらに日本は、3つの分野いずれも、低い習熟度の割合が参加国の中で最も少なく、高い習熟度の割合が2位だった。

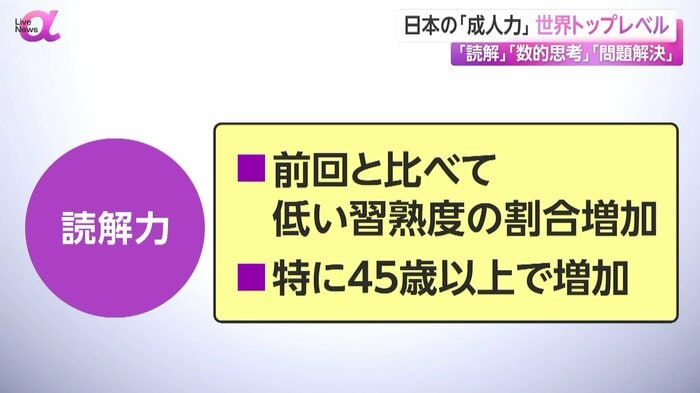

一方、2011年から2012年にかけて行われた前回調査に比べ、「読解力」で低い習熟度の割合が

増加しており、特に45歳以上で増えている。

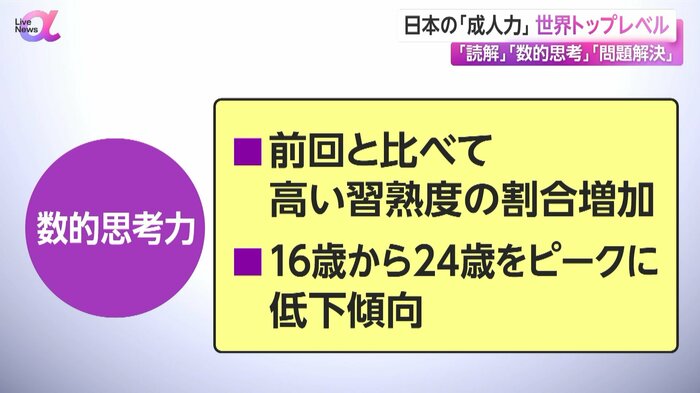

また「数的思考力」については、高校・大学への進学率が上がったことなどから、高い習熟度の割合が増えたものの、平均点は16歳から24歳をピークに年齢が上がるにつれ、低下傾向が見られた。

ちなみに冒頭の問題の答えは、「いいえ」、「いいえ」、「はい」だ。

高い認知能力も…十分に発揮できていない現状

「Live News α」では、科学技術分野でのジェンダーギャップの解消を目指す、山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー人材の育成や活用にくわしい石倉さんは、今回の調査結果を、どうご覧になりますか?

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

「読解力」、「数的思考力」、「論理的思考力」などを認知能力と呼びますが、日本人はこの認知能力が高いことは以前からいわれていることです。

これは大人だけではなく、例えばPISA(15歳時点での学習到達度調査)でも、日本は男女ともに世界トップクラスです。

つまり子どものころから何か問題を解いたり、理解するという能力が高いことがずっと続いています。一方で、不思議なことが起きているのも、日本の特徴の1つです。

堤キャスター:

ーーその不思議なこととは、どういうことでしょうか?

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

問題を解いたり、考える能力が生きるのは、ホワイトカラーや知的業務と呼ばれる仕事です。そういう仕事自体は増えているので、本来であれば日本の生産性は上がっていくはずです。

しかし、知られているように、日本全体の生産性は低く、上がってきていません。つまり能力はあるのに、それを十分に発揮できない何かがある、ということです。

堤キャスター:

ーーその何かとは、何でしょうか?

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

要因は1つではないですし、複雑にからみ合っているというのは間違いないと思います。本来持ってる能力を、生産性に反映しきれていないのが課題なのは間違いないと思います。

例えば、メール1つ送るにしても、伝えたい用件よりも、その前後の文章などの方が多かったり、役員との会議のために会議をしたりなど、読解力や思考力とは関係ない仕事の比率が高いことが、影響しているのではないかというふうに思います。

“仕事のための仕事”…どう減らすかがカギに

堤キャスター:

ーー本来の仕事ではないことに時間を取られているという、そういった方も多いのかもしれませんね?

山田進太郎D&I財団COO・石倉秀明さん:

そうですね。こうした仕事のための仕事の割合は、さまざまな調査を見ると、少なくとも全体の30%以上あるというふうにいわれてます。

まずは、こういった仕事のための仕事をどう減らすか、それによって論理的思考力や数的思考力などを思いっきり発揮できる環境をどう作るかというのがあると思います。 これは、日本の産業が成長していくための、大きな伸びしろなのかもしれないなというふうに思います。

堤キャスター:

自分の力を発揮するために、どうすればいいのか、優秀な人材を、どう使いこなすのか。

今、当たり前とされていることも、見つめ直してみる必要があるのかもしれません。

(「Live News α」12月10日放送分より)