一般会計の総額が14兆円に迫る2024年度の補正予算案が9日、衆参両院で審議に入った。10日からは、衆議院の予算委員会で基本的質疑が行われる。

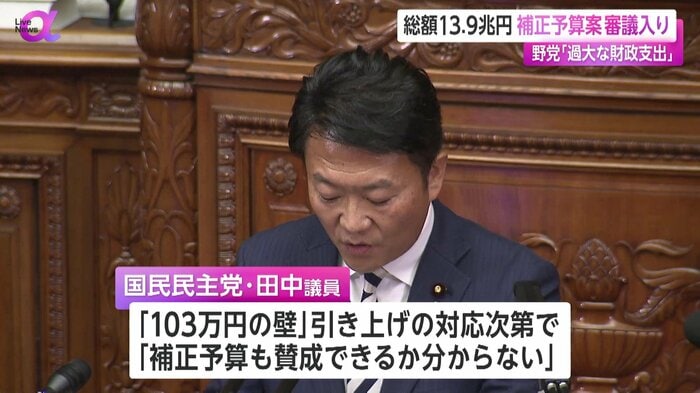

補正予算審議入り…野党「過大な財政支出」

国会では9日夕方、政治資金規制法の再改正を巡る動きが相次いだ。

自民党は議員に支給され、使い道を公開する必要がない制作活動費の廃止を柱とする法案を提出。一方、立憲民主党などは企業・団体献金禁止法案を提出した。

これらに先立ち、政府の経済対策の財源を裏付ける補正予算案が審議入りした。

立憲民主党・酒井議員:

今回の補正予算規模13.9兆円は過大な財政出動ではありませんか。需要増加によって物価が上昇する恐れがありませんか。

石破首相:

デフレに後戻りせず、成長型経済への移行を確実なものとするため、速やかに実行すべき政策を積み上げた結果であります。

国民民主党・田中議員は、いわゆる「103万円の壁」の引き上げを2025年から実施するよう石破首相に迫り、対応次第では「補正予算も賛成できるか分からない」と揺さぶりをかけた。

補正予算案は、10日から衆議院の予算委員会で基本的質疑が行われる。与党は12日の採決を提案したが、立憲民主党は修正案を提出するとして審議を求め、折り合わなかった。

補正予算の肥大化…補助金ありきの物価高対策に疑問の声も

「Live News α」では、エコノミストで企業ファイナンスを研究している、崔真淑(さい・ますみ)さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

大型の補正予算案となりましたが、どのようにご覧になりましたか。

エコノミスト・崔真淑さん:

合計で13.9兆円規模と大規模な予算が組まれました。やはり注目は、物価高対策や能登の復旧・復興など、緊急性の高い項目で、それぞれ約3兆円と2千億円規模となっています。

ただ、課題は補正予算は本来、災害や経済的ショックなど年度中の想定外の出来事に対して組むものです。2020年度以降、コロナ禍や物価高などに応じた編成はやむを得なかった面が大きいものの、現在はそれを本当に補正予算に入れるべき?といったものも入るようになり、どんどん補正予算が大きくなりつつあるんです。

また、国民としても補助金ありきの物価高対策などに疑問を持つ声も出てきています。

堤キャスター:

それはどういったものでしょうか。

エコノミスト・崔真淑さん:

例えば、ガソリンや電気・ガスなどの補助金は、確かに国民のエネルギーコストの低減に影響しています。しかし、それが一部の企業や業種への補助金であることから、それが効率的な分配になっているかという疑問の声も出ているんです。

実はこうした声は日本だけでなく、世界、特に先進国を中心にこうした疑問や不満が出つつあるんです。

給付金ありきの政策は“断絶”生む可能性も

堤キャスター:

世界では何が起きているのでしょうか。

エコノミスト・崔真淑さん:

実は、OECD諸国のGDPに占める給付金や補助金といったばらまきの割合は、過去最大にまで高まっているという統計があるんです。一方で、全ての人が恩恵を受ける社会インフラへの支出割合は減っているとも報告されています。

この現象について、イギリスの「エコノミスト」では、少子高齢化が影響と指摘しており、給付金ありきの政策はもらう人と、そうでない人の断絶や政治不満を生み出しかねないとも示唆しているんですね。

なので、減税というキーワードが日本だけでなく、海外でも注目されているのは偶然ではないと思うんです。やはり、補正予算だけでなく、103万円の壁など減税策などがさらに注目が集まりやすくなってくるかと思っています。

堤キャスター:

国民にとって本当に必要なものとそうでないものを具体的に判断し、目に見える形での成果を求めたいです。

(「Live News α」12月9日放送分より)