東京・文京区にある猪口邦子参議院議員の自宅マンションで起きた火災で、1日、亡くなった2人が、猪口議員の夫で東京大学名誉教授の孝さん(80)と、33歳の長女と確認された。

火元とみられているのは、応接室。出火原因は明らかになっていないが、警視庁は、事件性は低く失火の可能性が高いとみているという。

火災直後、全焼した最上階の2つ下の4階から避難した住人は、とっさにエレベーターで降りようとしたところ、すでに煙が充満していたという。

4階の住人:

着の身着のままで(マンションを)出ました。玄関開けたらもう白い煙が立ち込めていて、家族がエレベーター(のボタン)を押してみたら、エレベーターの中からもくもくもくと煙が出てきた。

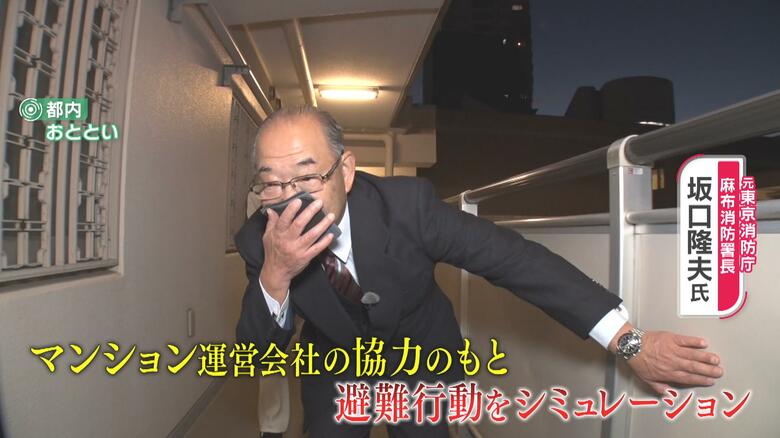

東京では11月30日、今季初めてとなる乾燥注意報が出され、全国でも火災が相次いでいる。もしマンション火災に直面したら、あなたは冷静に身を守りながら避難することができるだろうか。Mr.サンデーは、都内にあるマンションに協力を得て、元東京消防庁・麻布消防署長の坂口隆夫氏と共に、命を守る避難行動をシミュレーションした。

窓やドアは閉めて避難「避難ハッチ」の使い方は

元東京消防庁・麻布消防署長の坂口隆夫氏:

基本は玄関からの避難ですから、避難してください。落ち着いて、走らなくていいです。

火災と地震の場合にはエレベーターに乗って避難してはいけません。停電になると中で閉じ込められてしまいます。

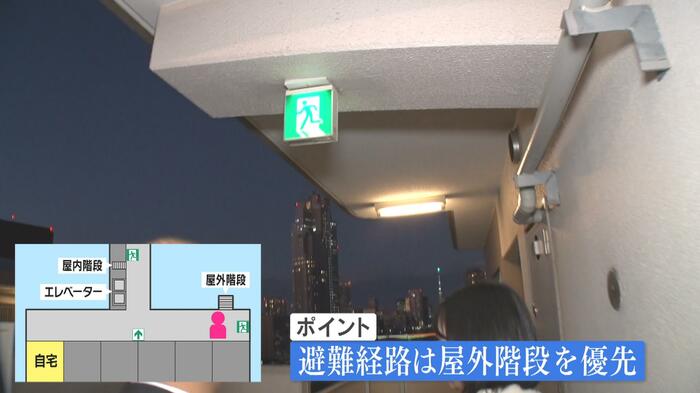

1階へ避難するため、エレベーターは使わず、探したのは階段。緑の矢印を見つけ、それを頼りに進むと…。

坂口氏:

避難口誘導灯がありますね。ここが屋内避難階段です。ここから避難しましょう。

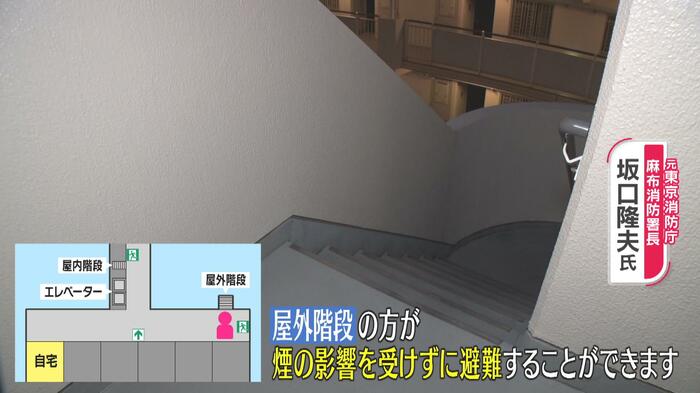

しかし場合によっては、階段の下から炎や煙が上がってくるケースもあり、その時は別の階段を探すことになる。もし、マンションに屋外の階段があればより安全だという。

坂口氏:

屋外階段の方が煙の影響を受けずに避難することができます。

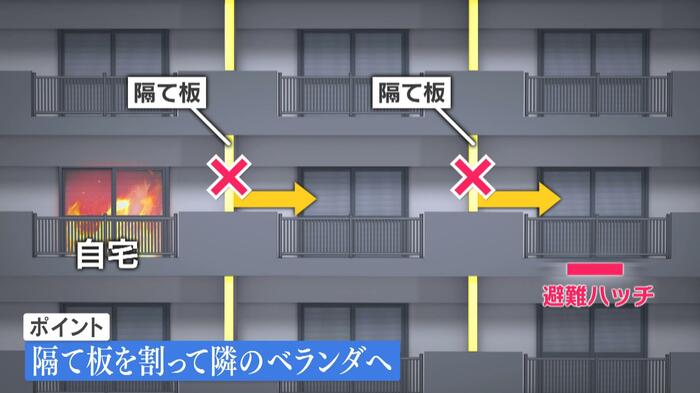

避難の基本は、玄関から出て階段で1階へ。しかし、部屋の前まで火がきている場合や、自宅で火災が発生し玄関から出られない場合もある。その時はベランダから避難するのだが、ここでまず、注意するポイントがある。

坂口氏:

ドアは閉めて避難しなければいけない。煙だとか炎を少しでも抑えるということですね。だから、開けっ放しはダメです。

マンションでは、1フロアにつき1つ、どこかのベランダに「避難ハッチ」などが備えられていることが多い。自室のベランダに「避難ハッチ」がない場合は、隣の部屋との間にある「隔て板」を蹴破って進む必要がある。

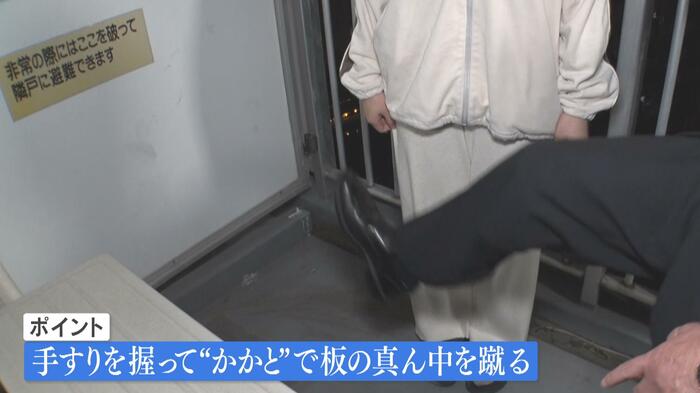

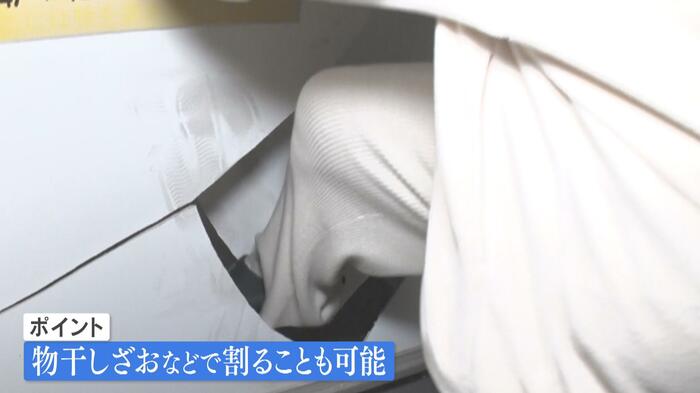

「隔て板」は簡単に割れるものなのか?ベランダのサンダルで避難すると想定し蹴ってみると…。

番組スタッフ:

結構硬いですね。サンダルだとすごく痛いです。

手すりを握って、後ろか前に蹴る。どちらにしても「かかと」を使い、板の真ん中付近を狙うのがポイント。蹴ることが難しい人は、物干しざおなどで割ることも可能だという。

坂口氏:

かかとで真っすぐ思い切って、下からではなく、上から下に蹴ってみてください。できれば手すりにつかまって転ばないようにして蹴ってみてください。

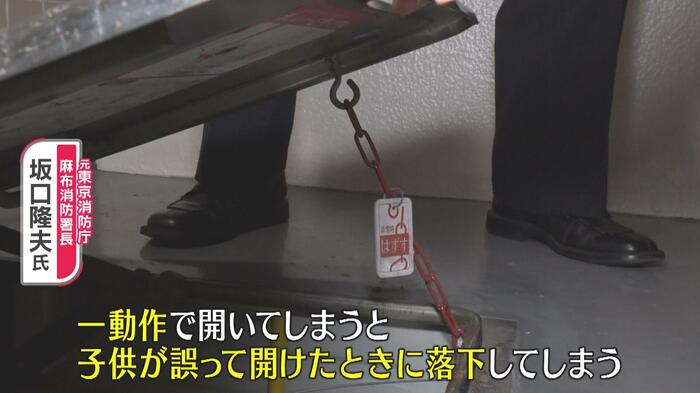

こうして隣へ、隣へと進んでいき、たどり着くのが「避難ハッチ」。実際に開けてみると…。

番組スタッフ:

これ開かなくなってますね。

坂口氏:

これは一動作で開いてしまうと、子供が誤って開けたときに落下してしまうんです。そのためにロックがかかっているんですね。

鎖をフックから外してフタを全開にし「押ス」と書かれた部分を踏むと、避難はしごが下の階のベランダへと下りた。避難はしごには、このようにスライドして出てくる「スライド式避難ハッチ」の他に、折り畳まれたはしごが伸びる「パンタグラフ式避難ハッチ」もある。この場合、下の階に障害物があると伸び切らず、人が通れる隙間ができない恐れもあるので、要注意だという。

番組スタッフ:

怖いですね。結構、構揺れますね…降りられました。

坂口氏:

無事、成功しましたね。

安全な階まで来たら、ベランダから部屋を通らせてもらい、非常階段を使って地上に避難する。

そもそも、自分が住むマンションのどこに避難ハッチがあるのかは、下から見上げるとわかる場合が多いので、確認しておくといいという。

坂口氏:

避難階段がどこなのか、避難する方法はどういう方法があるのか。家族で勉強する、あるいは体験することが重要だと思います。

走らない・息が上がらない無理のない低い姿勢で

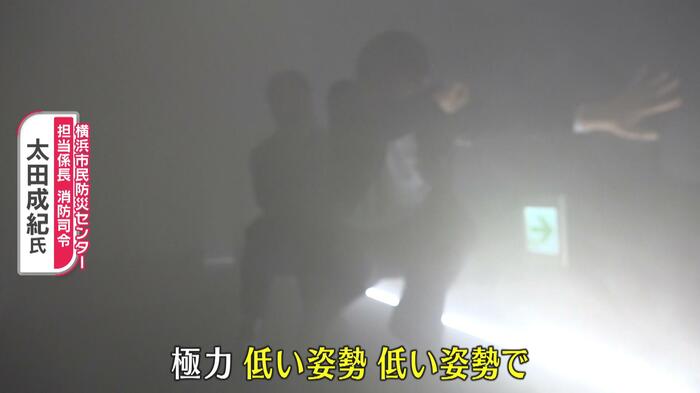

安全な避難のために、事前に知っておきたいのが「煙」への対策。取材した横浜市民防災センターは、火災の煙を体験できる施設だ。

横浜市民防災センター担当係長・消防指令 太田成紀氏:

煙で怖いのは、まず熱による気道熱傷。もう一つは一酸化炭素中毒です。この二つは特に煙で亡くなる場合のパターンとしては多い。

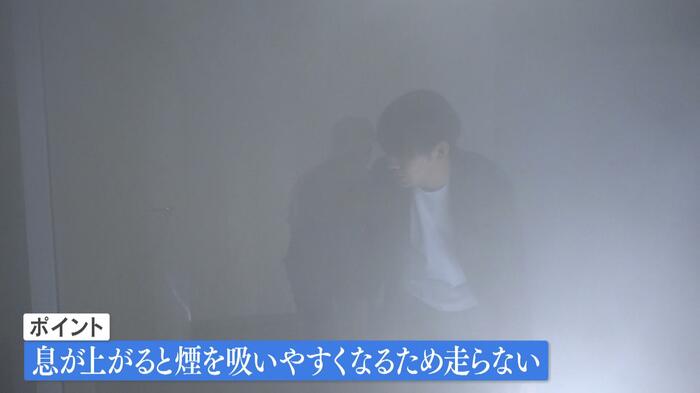

まずは番組スタッフが避難行動を取り、太田氏に見てもらった。

太田氏:

今のは、姿勢がちょっと高すぎるのと、走っちゃってます。必ず走らないことです。

早く避難したいからといって、火災による煙の中を走るのは危険だという。そのワケは…。

太田氏:

走ってしまうと息が上がってしまうので、より熱い空気や有害な空気・ガスを吸ってしまうことになりますので、極力呼吸を上げずに落ち着いて避難していくことが大事です。

火災の煙は上へ上へと拡散する。これを吸い込むと気道をやけどし呼吸できなくなる場合や、一酸化炭素中毒で命を落とすこともある。とにかく煙を吸わないことを第一に、走らず、服で口を抑える。ハンカチや、タオルがあれば、ぬらして口をふさぐとより良いという。

太田氏:

極力低い姿勢、低い姿勢で。オーソドックスに説明すると、壁伝えで(避難する)。迷子にならないようにとかそういう意味もあります。(煙で前が)見えなくなると不安になるんですよ。

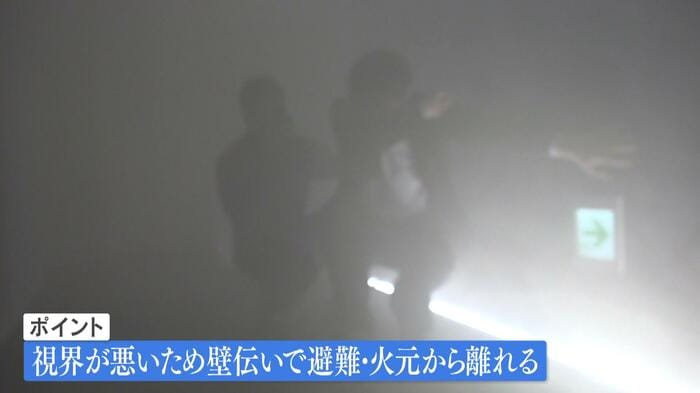

煙で視界が悪いため、壁伝いで避難。火元から遠くへ離れていくことが理想だというが、そのために大切なことが…。

太田氏:

皆さん火事だと言っているお声を聞きながらですね、ベランダから下の階をのぞいていただくと。近所の方々とも情報共有し合いながら落ち着いて行動できるように、日頃から連携が取れるような関係性を築くのも一つの手だと思います。

(「Mr.サンデー」12月1日放送より)