10月の衆院選後初の本格的な国会論戦の場となる臨時国会が11月28日、開幕した。この国会論戦でも焦点の1つとなり、年末の予算編成や税制改正に向けた議論も活発になっているのが、いわゆる年収の壁の見直しだ。

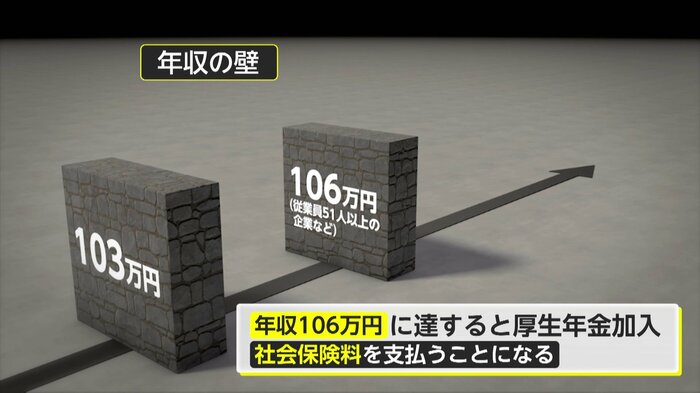

衆院選で躍進した国民民主党が選挙戦中に掲げた公約「手取りを増やす」の中核をなす「103万円の壁」の見直しに加え、厚労省が解消策を検討している社会保険料の「106万円の壁」、立憲民主党などが対応策を提示している社会保険料の「130万円の壁」など議論が活発化しているが、これらの「年収の壁」見直しの政策目的は2つに大別できる。

1つは「働き控え」の解消による「人手不足緩和と短時間労働者の手取り増」、もう1つが現在103万円となっている基礎控除などの合計額を引き上げ幅広い層の手取りを増やそうという実質的な「大規模減税」だ。それにより物価高に苦しむ国民の懐を温め、消費に回して経済の好循環を実現しようというのが狙いだと言える。

では、そうした働き控えや物価高に直面している中小企業は現状と今回の改革案をどのように受け止めているのだろうか。

物価高が直撃する正月のおせち業界

今回、話を聞いたのは大阪府を拠点とする「一冨士ケータリング株式会社」の辻本晴彦社長だ。この会社は明治34年創業の老舗で、折詰弁当の製造・学校給食等を手がけている。さらに年末年始には約3万台のおせち料理の製造を行っており、今年のおせちの一押しは瀬戸内産の焼鯛や冷凍加工せずに届ける野菜の煮物が売りの「オリジナルおせち鶴亀」。価格は2万5000円(税別)で、すでに1000台以上の予約が入っているという。

まず、物価高はおせち料理にどんな影響を与えているか辻本社長に聞くと、「安心・安定・安全・安価をモットーにお客様の手に届きやすい商品の提供を続けてきましたが、価格転嫁せざるを得ない事が心苦しいです」と本音を語った。実際、おせちもこの4年で約25%もの値上げを余儀なくされていて、「鶴亀」も4年前には2万円(税別) だったが、現在は2万5000円(税別)に価格が上がっている。

では、具体的に、どんな食材が一番影響を受けているのだろうか聞いてみた。

「ほとんどの食材が値上がりしています。本年度はお米も値上がりしてしまい全てといって過言ではない状況です。おせちでは使用割合の高い海産物や一部の外国産食材は特に大きく影響があると言えます」

米の価格は、一時的な米不足による急上昇があった上、新米が流通した後も影響が残っていて、昨年比で2倍になっているという。さらに牛肉は5年前比で約1.4倍、鶏肉も鳥インフルエンザなどの影響で価格が安定せず。おせちに多く使われる魚介も漁獲量の減少に伴い約1.4倍になり、大きな影響を与えているという。加工品類も5年前比で約1.5倍だ。辻本社長は高騰の背景についてこう語る。

「コロナ禍が明けインバウンド需要が急増したことや円安による買い負けなどでの需給バランスの変化、人件費や物流コストの上昇傾向なども相まっていずれの食材についてもここ1~2年で強い上昇傾向があります」

「申し訳ない」社長が語る従業員への思い

では、この物価高にどう対応しているのか。辻本社長は値上げにも限度がある中での苦労、そして従業員への思いを語る。

「仕入れ価格の高騰を売価に転嫁するのも限度があり少しずつ粗利益を削っている状態で、根本的な解決になる対策はなく我慢の状態です。取引先や仕入れ価格の見直しなども行っていますが仕入れ先も同じ状況で限度があります。どこまで上がるのか天井が見えず不安を感じています。また物価高に比例して従業員の給料を上げてあげることが出来ず我慢を強いているので申し訳ない気持ちです」

長引く物価高が従業員の生活も会社経営も圧迫する中、給料を上げても物価高に追いつかない状況を嘆く辻本社長。そしてもう1つ、おせちづくりの現場で悩みの種となっているのが、年収の壁の問題だ。

おせち作りの現場に立ちはだかる106万円の壁

「一冨士ケータリング」には約300人の従業員がいるが、年収の壁の範囲内で働いている人は約160人と半数以上に上る。その多くが、夫の扶養家族に入れる範囲内で働いている既婚女性だ。その従業員からは「物価高は致し方ないのでそれに充当すべく少しでも多く手取りが増やしたいが働けない」という声が相次いでいるという。

年収の壁には、国民民主党が衆院選で掲げた所得税の103万円の壁、社会保険の扶養に関わる106万円の壁(従業員51人以上の会社)と130万円の壁(従業員50人以下の会社)、配偶者特別控除が満額受けられなくなる150万円の壁などがある。

では、辻本社長の会社の従業員たちが直面している一番の壁とは何か、それは106万円の壁だという。

なぜかというと、103万円の壁については、配偶者の扶養に入っている場合は、103万円を超えても配偶者特別控除が受けられるため、壁による手取りの急減は起きず、働き控えをする必要はないからだ。配偶者がおらず親の扶養に入っている学生などにとっては、親の控除がなくなり世帯の手取りが減る103万円の壁は深刻な課題だが、一富士ケータリングの従業員に対象者は比較的少ない。

一方で、106万円の壁の方は、壁を超えて働くと夫の社会保険の扶養から外れ、自身で健康保険料や年金保険料などの社会保険料を払う必要が出てくる。その額は40歳以上65歳未満で年収106万円だと、年間約16万円の負担と試算される。そのため106万円を超えて手取りを増やすためには、年収125万円ほどまで働いてやっと手取りが増えるとされ、この場合19万円分の労働は働き損になってしまうのだ。

辻本社長は「弊社では従業員の中でも子育て世代の主婦パートが占める割合が高い。その方々からは扶養は外れたくないという声が多い。労働力不足で少しでも労働力を確保したいが、どうしても扶養を外れるのは困ると労働を控える方が多いため、年収の壁がない他の従業員に無理を強いざる得ない状況で生産性が下がっている。さらに壁のない従業員の負担は大きくなるという悪循環に陥り困っている」と語る。

106万円の壁超えを進められない会社の事情

さらに、106万円の壁を超えて働く人が増えると、経営者側にも困ることがある。それは、従業員の社会保険料の支払いは従業員と会社の折半のため、先ほどの試算だと従業員が払うのと同じ年間約16万円を会社側も支払う義務が生じるのだ。辻本社長は物価高の中での、苦しい胸の内を次のように明かしてくれた。

「様々な物が値上がりしている昨今、少しでも手取りを増やしたいという声はよく耳にします。我々経営者としても、ぜひ稼いでいただきたいが会社負担の社会保険費用を考えるとそうとも言いきれない。会社としても106万円の壁が改善しない限り、ぜひもっと働いて下さいとは勧められないと思われます。103万円の壁をいくらか上げても、実際はそれほど働き控えが改善するものになる事はないのであろうと思っています。是非とも実際の現場に即した声を反映し議論を深めていただきたいと感じています」

さらに、「壁」の内側で社会保険料を免除される対象者について、厚労省は週20時間までの労働時間の人とする案を示しているが、辻本氏は「商売柄、繁忙期と閑散期の波があるので一律週20時間までというのではなく柔軟な働き方を選択できるような方向に議論が進めばと願います」と語った。まして厚労省が示している、106万円の壁を解消した場合に従業員負担分の社会保険料の一部を会社側がさらに負担する案などは、より厳しい状況を強いることになる。

そうした中で、辻本社長は、働き控え対策として、106万円の壁よりも103万円の壁が注目されている状況に首をかしげる。

前述のように103万円の壁については、学生の働き控え解消策としては有効だがパート主婦などの働き控え対策には必ずしも直結せず、政策経費的には、幅広い層への基礎控除額の引き上げという事実上の減税が核心だ。詳しく言えば基礎控除額が約30年間も据え置かれてきたことの是正に加え、さらなる大規模な所得税減税という意味の方が大きい。

そうした事情の中で「103万円の壁」が全面に出ていることについて、一冨士ケータリングの従業員からは「よくわからないのでわかりやすく説明して欲しい」という声が出ていて、総務や人事の担当者からは「実態に合わない断片的な情報を取り上げられると、従業員も誤った情報のもとで相談にくるので困ってしまうという面もあります」という困惑の声が出ているという。

年末にかけて与野党での政策議論か活発化する中、年収の壁について、どの壁をどこまで解消し、それと共に事実上の減税となる基礎控除拡大をどこまで行うのか。そして財源をどうするのか。物価高に苦しむ現場の声に耳を傾けて、真に国民のためになる、わかりやすい議論を期待したい。

(フジテレビ政治部デスク 髙田圭太)