終戦から79年。戦争体験者が年を追うごとに減少していく中で、戦争の記憶を次の世代に繋ぐことが、いまを生きる世代の課題となっている。あの日の記憶をいまに伝える"物言わぬ証人"が人知れず残っている場所を福岡・北九州市に訪ねた。

もはや戦後ではなく新たな戦前

2024年10月23日から11月1日にかけて西日本を中心に行われた日米共同統合演習「キーン・ソード」。福岡県の築城基地(築上町)が使えなくなったとの想定で、長崎空港に航空自衛隊のF-2戦闘機が初めて展開するなど、有事の際に民間の空港や港湾を軍事利用する訓練も行われ、北九州空港もそこに組み込まれた。

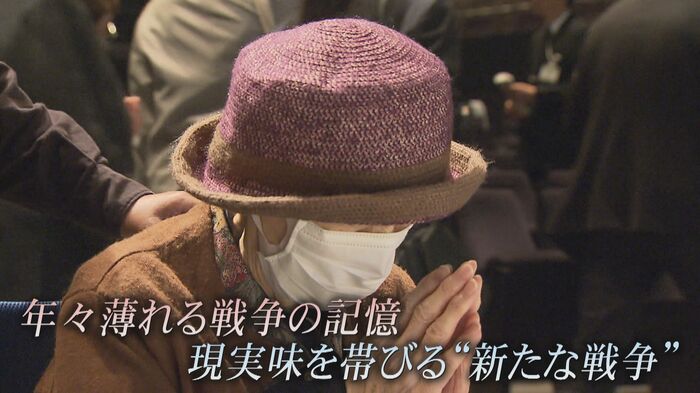

「もはや時代は戦後ではなく新たな戦前」と市民団体も抗議活動を行い、危機感を訴えている。しかし街中での抗議活動に対して足を止める人は殆ど見られないのが現状だ。戦争経験のある世代が年々高齢化し、当時の記憶や平和への切実な思いが薄れている。

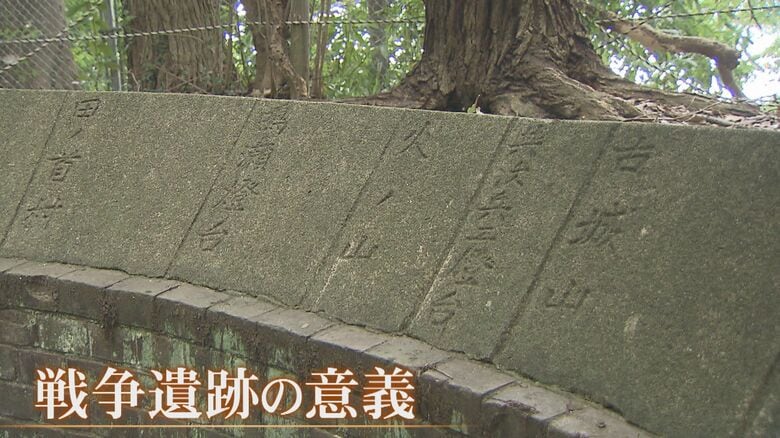

北九州市には、いまも戦争の記憶を呼び覚ます幾多の遺跡が静かに人知れず残っている。

戦争末期に作られた照空陣地の跡

北九州の戦争遺跡を長年調査している市の元職員で、現在「北九州市の文化財を守る会」の理事を務める前薗廣幸さん(72)が案内してくれたのは、若松区の頓田貯水池。遊歩道から少し入った林の中に残っていたのは、戦争末期に作られた照空陣地の跡だった。

「ここに照空のサーチライトの機器を設置していた」と林の中の窪みを指差す前薗さん。照空陣地とは文字通り空を照らすサーチライトが配置されていた陣地で、夜間、飛来する敵機をライトで照らして捕捉する設備だ。陣地にはサーチライトを据え付け、指揮所を置いたと見られる複数の円い壕が掘られ、それぞれが通路となる塹壕で結ばれていた。

戦争末期はコンクリートなどの物資が欠乏していたため、地面に穴を掘り出た土で周囲を小高く突き固めただけの陣地が多かったという。

海を越えた敵から守るのは八幡製鉄所

この場所で照空陣地が守ったのは何だったのか? 「八幡製鉄所です」と語る前薗さん。陸軍の造兵廠が置かれ、兵器の製造拠点だった当時の小倉市や兵器の材料となる鉄を生産する八幡製鉄所は、米軍の空襲から守るべき最重要施設だったのだ。

「その当時は、まだ南太平洋諸島は日本が占領していたので、攻めて来るなら中国方面からだろう。中国方面から飛来するなら玄界灘を越えて来るだろうということで、玄界灘に面したちょっとした丘には照空陣地、それから高射砲陣地が数多く設置されていた」と前薗さんは語る。

小高い住宅地の公園に残る高射砲跡

戦後の宅地化などによって大半の戦争遺跡は失われたが、開発を免れた場所には、手つかずの状態で残るケースも多い。「市民の日常生活から、ほんの3、4メートル入ったら79年前の戦争遺跡がそっくり残っている」と続いて案内されたのは戸畑区。斜面に広がる住宅地の中にある牧山展望公園だ。周囲に住宅地が広がっているが、その一角に戦争の痕跡が未だに残っている。

「ここは7センチ高射砲を6門据えていた。1門ごとにコンクリートの土台を築いて、その上に大砲を据えていた。その土台の部分。突き出た金属はボルトで、ここに大砲の砲座を据えてナットで固定していた」。

街を見下ろす小高い場所に据え付けられていた旧陸軍の7センチ高射砲跡。北九州市内にはこうした高射砲が46個中隊270門設置され、製鉄所や軍需工場を狙った敵の空襲に備えていた。

物言わぬ戦争遺跡が問いかける平和

公園の中にあり誰でも見に来られるのに、知られていない戦争遺跡。「いかに若い人につないでいくか。小中学校で教えるのが一番いいんでしょうけど」と話す前薗さんは、この夏、北九州市で開かれた戦争遺跡保存の全国シンポジウムの運営に中心メンバーとして関わった。

戦争遺跡の現地視察では、中高年の参加者に交じって20代の若者の姿も見られた。参加した大学生らは「砲台跡がたくさんあるのを知ってすごく衝撃的でした。何かこれから起こってもおかしくないことなのかも知れないなという恐怖とかもあって…、いろいろ知ることから始めていきたい」と話していた。

2024年6月に調査結果をまとめた本を出版した前薗さんだが「当時の経験者というのはだんだん亡くなっている。その中で戦争を伝えるのは、もう“物”でしかない。戦争体験者の証言集とかそういう冊子よりも現物の方が訴える力は強いんじゃないかな」と戦争遺跡の保存を訴えかける。

戦争の記憶が年々薄れる一方で、次第に現実味を帯びつつある新たな戦争への懸念。もはや時代は戦後ではなく新たな戦前に入っているとの指摘も聞かれる。物言わぬ戦争遺跡は平和の尊さを問いかける。

(テレビ西日本)