九州大学がコロナによる学生生活への影響を調査

文部科学省が全国の大学や高等専門学校を対象に実施した調査「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等の授業の実施状況」によると、7月1日時点で1069校中254校、約20%がオンラインのみで講義を実施していることが分かった。

多くの学生がキャンパスに通学できていない実態が浮かび上がっているが、新入生においては入学してから1回も大学に行っていないという話も耳にする。

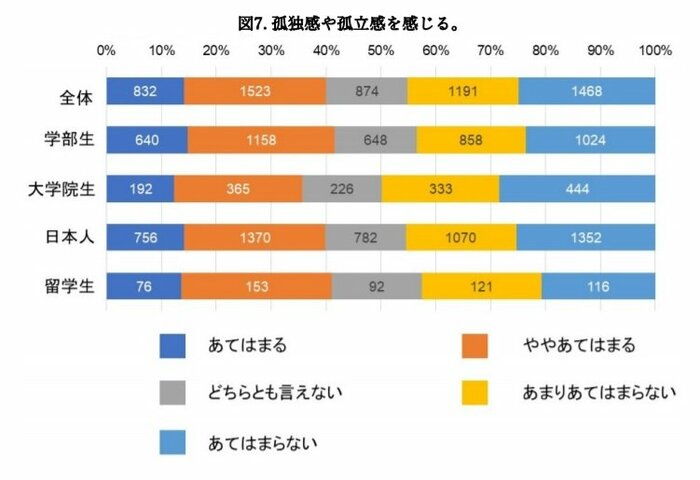

思い描いていたキャンパスライフとのギャップは、学生の心にも影響を及ぼしているようで、九州大学が学生を対象に“新型コロナウイルスによる学生生活への影響”について調査を行ったところ、「孤独感や孤立感を感じる」と答えた学生が約40%に上ったことが分かった。

学生の4割が「孤独感や孤立感を感じる」と回答

九州大学では、緊急事態宣言を受けて入学式は行わず、5月から始まった前期の講義も原則オンラインで実施し、学内への立ち入りやサークル活動などの課外活動も制限している。

入学式も行われていない1年生の多くは6月時点で、入学後、一度もキャンパスに通学できていないのだという。また、1年生の約40%が福岡県外でオンライン授業を受講していて、県外出身者の多くが入学後も自宅で暮らしているのが現状だ。

こうした中、九州大学は、今年6月上旬、学部生と大学院生、約1万8000人を対象にアンケート調査を実施。約30%にあたる5888人から回答を得た。

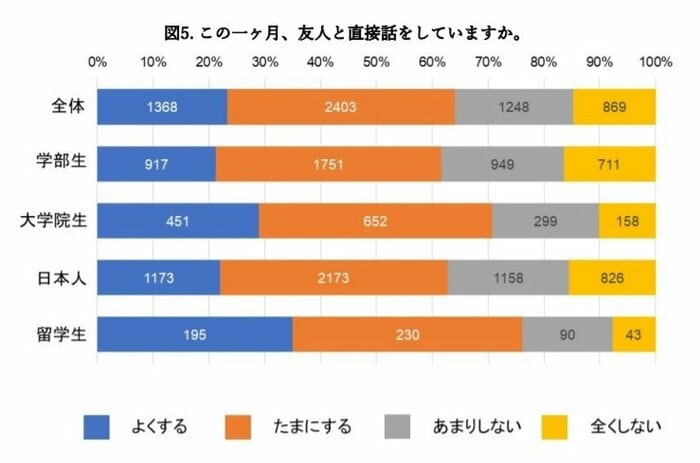

この調査で、「この一カ月、友人と直接話をしたか」を聞いたところ、「全くしない」と答えた学生は約15%に上った。

また、「孤独感や孤立感を感じる」と答えた学生は約40%(「あてはまる」と「ややあてはまる」を合わせて)に上っている。

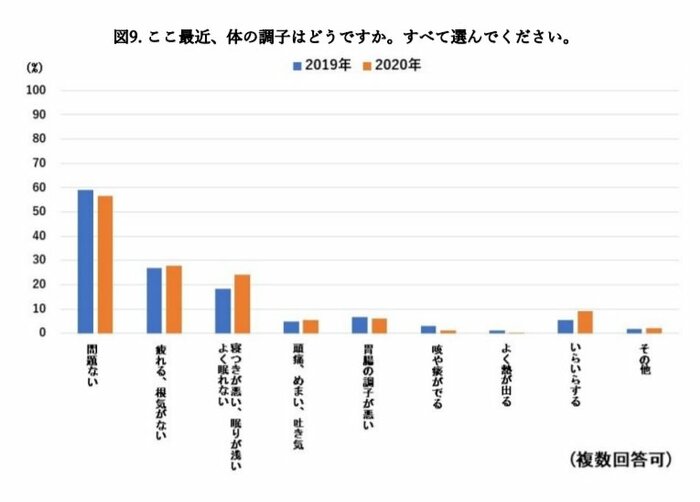

「体調」については約50%の学生が「体調不良がある」と答え、このうち、「疲れる、根気がない」が全体の約30%と最も多かった。

新しい友人関係の構築も難しい状況では、孤独感や孤立感を感じるという結果になったことはうなずける。

では、この状況を受け、大学は何か対策をとっているのか?

九州大学キャンパスライフ・健康支援センターの担当者に話を聞いた。

孤立感・孤独感を和らげるための対策は?

――「孤独感や孤立感を感じる」が40%。この結果からどのようなことを感じる?

このアンケートは6月上旬の春学期実施中に行ったため、現在の状況についてはまた調査が必要かと考えておりますが、アンケート結果を受けて早急な対策が必要であるとして、すでにキャンパスライフ・健康支援センターとしてもweb相談を立ち上げています。

これを通して、心身の健康問題や対人関係、修学上の悩みなどについての相談を随時受け付けています。相談内容によって、医師(内科医師および精神科医師)、保健師、カウンセラーなどがweb相談に対応しています。

――学生たちの孤立感・孤独感を和らげるために何か対策はとっている?

このアンケートは夏学期以降の授業形態や支援策などの検討のために実施したものなので、すでに対策に取り組んでいるところです。

各学部では以下のようなオンラインを中心とした学生支援ですが、グッドプラクティス(=優れた取り組み)も多々、見られています。

・オンラインガイダンスで自己紹介をしてもらう。

・同時配信で学科のオリエンテーションを行う。

・小さなグループに分けて、オンライン茶話会を行う。

・新入生5~6人に対して、担当のチューター(講師)を配置し、チューターが少なくとも週1回は学生と連絡を取る。

――大学全体では、どのような取り組みをしている?

以下のような取り組みをしています。

・1年生が夏学期に「キャンパスに通学できる日」を設定(7/9~7/21)し、希望者はキャンパス内でオンライン授業を友達と受講してもらった。

・1年生がメールもしくは電話で相談できる「ワンストップ窓口」を設置するとともに、所属学部の先生に専門分野などについても、相談できるよう窓口を設置した。

・先輩の学生とコンタクトできる窓口も設置した。

1年生「コロナ自粛でうんざりする」

――6月時点で一度もキャンパスに通学できていない1年生がいる。これについて1年生からどのような声が寄せられている?

これは春学期当時の意見となりますが、「コロナ自粛でうんざりする」、「生活に充実感がない」といった意見が寄せられていました。

そのため、1年生についてキャンパスに通学できる日を設定し、希望者はキャンパス内でオンライン授業を友達と受講する対応を行いました。

――「オンライン授業」についてはどのような声が寄せられている?

オンライン授業については多少、意見が分かれるようです。

「オンラインより対面授業の方がいい」、「オンラインはスピードが早く、ついていけない授業がある」といった声もあります。

一方で、「自分のペースで学習できた」、「大きな問題なく授業に集中できた」という肯定的な声もありました。

「オンライン授業についていけない」といった意見に対しては、オンラインでのオフィスアワー(=学生と教員のコミュニケーションを充実させるために設けられた時間帯)を設けたり、大学院生に関しては研究室単位でオンラインゼミを実施したりして、卒業研究の指導を行っている学府も多いようです。

前期の退学者数は?

――10月からは後期が始まる。講義の形式は決まっている?

「原則オンライン授業」としています。

ただ、学生の状況・希望、教室の規模、受講者数、教育効果等を総合的に考慮し、学部長・学府長等の判断によって、以下については、感染防止に配慮しつつ、対面型の授業を実施できることとしています。

・対面での授業実施が必要、あるいは望ましい科目、および研究指導など

・遠隔での成績評価が困難な科目の教室での学期末試験

各科目をどのような形態で実施するかは、今後、各学部・学府において検討されることとなります。

――前期を終えて、退学者、退学希望者は?

退学者数等については、半期に一度、集計・分析を行っています。

前期の退学者については11月頃に集計・分析をする予定のため、現時点で具体的な退学者数は回答できません。

――キャンパスに通学できない状況が続いても、学生たちがモチベーションを保っていけるよう、何か対策はとっている?

県境をまたぐ遠出や課外活動が制限された状態が続くと、学生は一種の社会的な拘禁状態となり、心身のストレスが増大したり、モチベーションが低下したりします。

当センター(=九州大学キャンパスライフ・健康支援センター)ではストレスマネジメントの一環として、ストレッチングなどのリラクセーションと体ほぐしの運動動画をセンターのHPにアップして、学生のセルフケアの能力向上を図っています。

九州大学の調査では、コロナの長期化が学生の“心”と“体”に大きな影響を及ぼしている実態が明らかになり、九州大学ではすでに「キャンパスに通学できる日を設定する」など、様々な対策をとっていた。学生のモチベーションを保つためにも、こうした対策が重要になってくるのだろう。

【関連記事】

口元が笑っている「スマイルマスク」を全員着用…お客さんからは賛否両論?

マスクが子どもたちのコミュニケーション力を奪っている 感染対策で立ちすくむ教育現場