高島屋が不要な服を回収し、ウガンダの古着と組み合わせて新たな1着として顧客に返却するプロジェクトを開始した。

環境と雇用問題の解決を目指している。

専門家は、参加者自身が再生のプロセスに関わることで、“アップサイクル”の質が向上すると評価している。

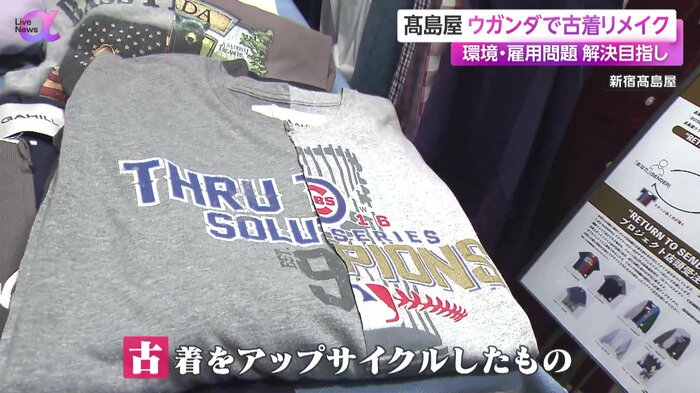

古着をアップサイクルして再び顧客のもとへ

もう着なくなった服をアップサイクルして戻す、高島屋の新しい提案に迫った。

老舗百貨店「高島屋」の売り場に並ぶカラフルな服は、実は古着をアップサイクルしたものだ。

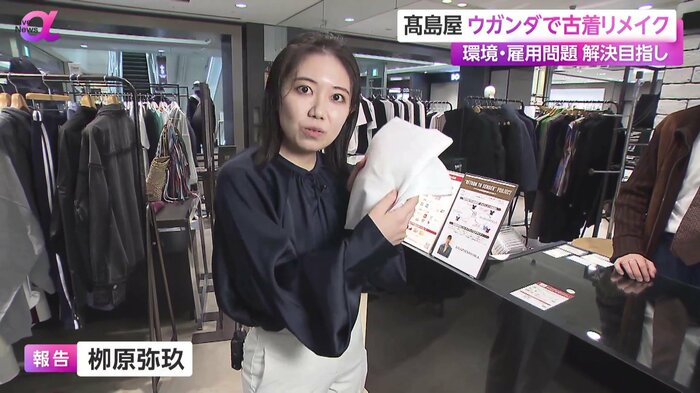

フジテレビ経済部・栁原弥久記者:

不要になった洋服を店頭に持ち込むと、別の古着と組み合わさって、新たな1着となって手元に返ってくるということです。

10月9日から始まったこのプロジェクトでは、客から預かった服がアフリカのウガンダに送られ、現地の古着とコラージュするように組み合わせてリメイクされる。

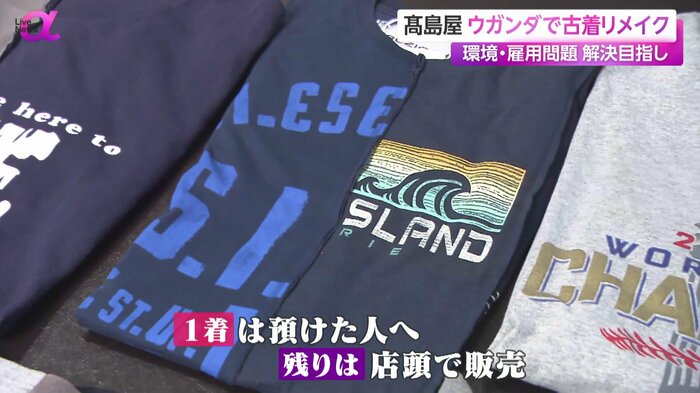

現地の古着と合わせることで数が増えるリメイク品は日本に戻り、1着は古着を預けた人へ、残りは店頭で販売される。

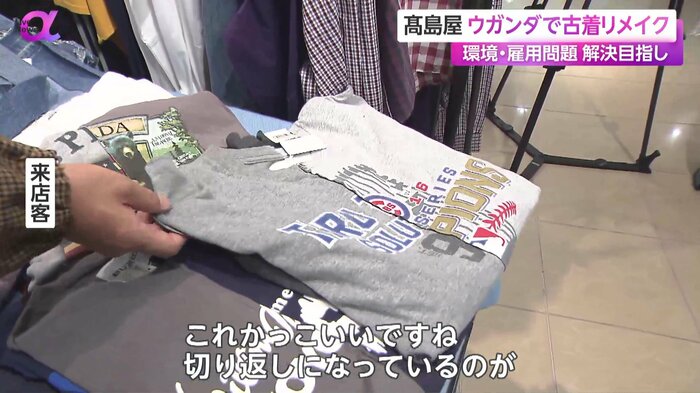

来店客:

これかっこいいですね。切り返しになってんのが、めっちゃかっこいいです。純粋にデザインが。

来店客:

1点ものというところに、すごく魅力を感じました。生まれ変わるという意味で。しかも自分の思い入れがある分、すごくわくわくすることだなと思います。

アフリカには、先進国から大量に古着が送られてくるが、処理しきれずゴミになってしまうことが多く、大きな問題になっている。

そこで、送られてくる古着をアップサイクルして、先進国へ販売することで、ゴミによる環境問題と、雇用問題の解決を目指している。

高島屋MD本部バイヤー・谷地森健さん:

今回一緒に参加をして、お客様も参加をいただいて、その結果、ウガンダであったりアフリカで起きている洋服の問題で、ファッション産業の課題っていうところに目を向けるきっかけになれば。

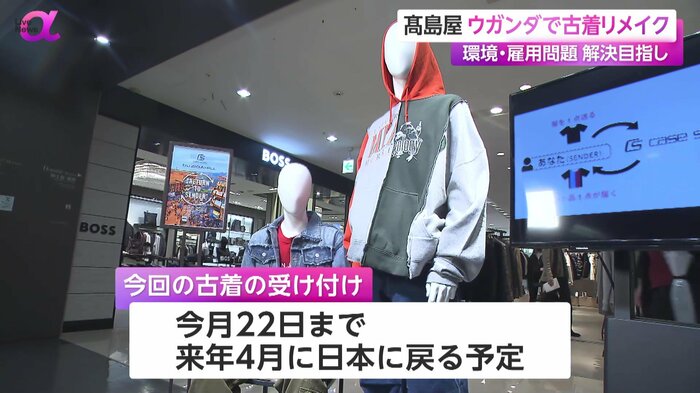

今回の古着の受け付けは10月22日までで、2025年4月には、ウガンダで生まれ変わって戻ってくる予定だ。

消費者と循環の輪を広げる新アップサイクル

「Live News α」では、一橋ビジネススクール教授の鈴木智子さんに話を聞いた。

海老原優香キャスター:

ーーこれまでにないアップサイクルの提案、いかがですか?

一橋ビジネススクール教授・鈴木智子さん:

ファッションの世界は常に進化しています。単にサステナブルというだけでは、もう新鮮さはありません。アップサイクルもネクストステージを迎え、魅力のある“プラスα”の要素が求められています。

今回の試みは、洋服を作るプロセスに、古着という素材の提供として消費者を巻き込みながら循環の輪をより大きく、力強く回すアップサイクルの提案になっています。

これはファッション産業が抱える、大きな課題への1つの答えになっているかもしれません。

海老原キャスター:

ーー課題解決への答えとは、どういうことでしょうか?

一橋ビジネススクール教授・鈴木智子さん:

ファッション産業は排出されるCO2の1割を占め、さらに、大量生産・大量消費・大量廃棄されることで、石油産業に続いて世界で2番目に地球に優しくない産業とされています。

そのため、多くのアパレル企業が古着の回収などを行っているのですが、提供される古着の質が問題となり、結局、誰にも着られず、ただのゴミとなるケースが問題になっています。

今回の試みは、寄付やアップサイクルの質を高める可能性があります。

自分の手元に戻る仕組みが当事者意識を高める

海老原キャスター:

ーー質を高めるとは、どういうことでしょうか?

一橋ビジネススクール教授・鈴木智子さん:

これまでは着なくなった洋服を捨ててしまうのは「モッタイナイ」から、誰かが再び着てくれるのを期待して寄付をしていました。

今回の取り組みでは「モッタイナイ」が、「モットイイ」に変わって、誰かではなく、自分のもとにアップサイクルされた洋服が返ってくることで、循環の輪に参加する当事者意識が高まり、高品質な古着が集まりやすくなる、とても効果的な仕組みだと感じます。

海老原キャスター:

私たちの暮らしに欠かせない洋服が、どのように作られているのかを、気にして購入している方が増えているように思います。

そうして着ていた洋服を手放した際にも、古着を寄付して満足するだけではなく、その先にも気を配る必要があるようです。

(「Live News α」10月9日放送分より)