車の対向車線へのはみ出しを防ぐため、中央分離帯の設置されていない高速道路に設置されている「ワイヤーロープ式防護柵」。なぜ事故の後にすぐに修復されないのか?今回特別な許可を得て、真夜中に行われた復旧工事を密着取材し、その理由を探った。

金属製の支柱が壊れたままに…

鳥取・大山町の山陰道…。取材班が大山IC付近を走行していると見つけたのは、所々で損傷している「ワイヤーロープ式防護柵」だ。事故の被害軽減に一定の効果を発揮しているが、事故により壊れたままになっているケースが確認されている。

ここでも壊れた「ワイヤーロープ式防護柵」の多さが目立ち、取材班が確認しただけでも、わずか約1kmの間に4カ所でワイヤーロープを張る金属製の支柱が壊れたままになっていたのが見つかった。

こうした中、道路を管理する国土交通省は9月24日から26日までの3日間、鳥取県西部を走る山陰道のうち、名和IC―淀江IC間を夜間に全面通行止めにし、「ワイヤーロープ式防護柵」の復旧工事を行った。工事区間となった約8kmで、損傷していたのは17カ所に上っており、単純計算では、実に500メートルに1カ所が壊れていることになる。

TSKさんいん中央テレビ取材班は国交省の許可を得て、真夜中の復旧工事の様子を取材。なぜここまで損傷した箇所が多いのか…その理由を調べた。

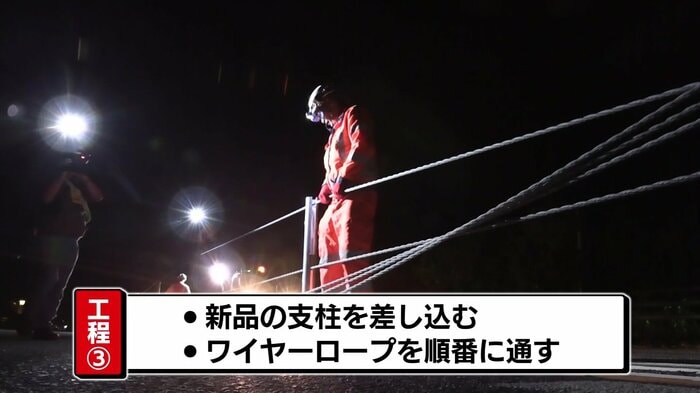

工事が始まったのは午後10時過ぎ。この日は作業員10人が、5人1組の2班に分かれ、約2kmの区間で工事にあたった。意外なことに重機を使わず、すべて手作業で修復を進めていた。

「ワイヤーロープ式防護柵」は、正面衝突による死亡事故など重大事故につながりやすい「中央分離帯」のない2車線(片側1車線)道路に設置され、安全性を高める役割を果たしている。鳥取県や島根県など地方の高速道路(自動車専用道路)では、整備コストなどの問題でこうした道路の区間が多い状況だ。

事故が起きた際に、対向車線への車のはみ出しを防ぐ一方で、事故が相次ぐことで迅速な修復作業も不可欠となっている。

作業では、衝撃を和らげる役割を果たす5本のワイヤーロープをピンと張るために数100メートル間隔で設置されている「ターンバックル」という部品を外す。

そして一旦緩めた上で5本のワイヤーを上から1本ずつ外していき、折れ曲がった金属製の支柱を引き抜き、新品の支柱に差し替える。

そして元に戻すために順番にワイヤーを通し、最後に「ターンバックル」で締め上げてワイヤーを強く張り直して完了だ。

この日の作業では、ワイヤーを通す順番を間違え、初めからやり直した箇所も…。照明があるとはいえ、真夜中の作業だけにミスが起きないよう気の抜けない作業が続いていた。

この日、3時間かけて復旧できたのは約2㎞の区間の7カ所だったが、今回通行止めにした区間にはワイヤーのテンションが全くかかっておらず、防護柵の意味を成していない防護柵もあった。

頻繁には工事に入れない事情も

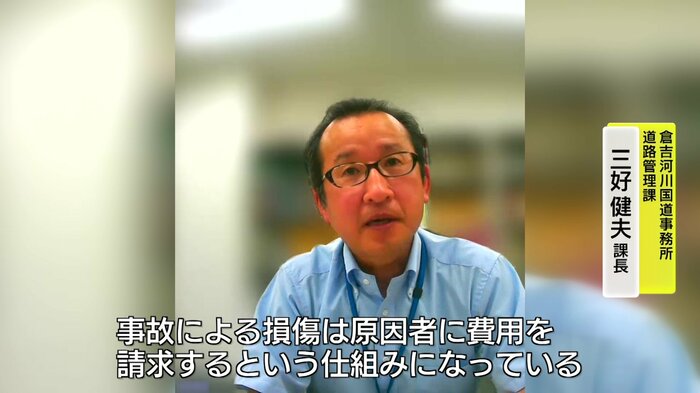

なぜ直す所と直さない所があるのか?道路を管理している国交省倉吉河川国道事務所の三好健夫道路管理課長は、「事故の損傷箇所の復旧について、原因者に費用を請求するという仕組みになっているため、事務処理の手続きが終わらないと施工できない」と話す。

また、「事故がない日がないくらい接触事故が多い」とも嘆く。

鳥取・島根両県警によると、鳥取ICから出雲ICまでの山陰道では、2023年1年間にワイヤーロープへの接触事故が193件発生。これは2日に1件以上のぺースという計算で、修理が追いつかない状況だという。

国交省では、できるだけ早く復旧したいと考えているものの、「直すには通行止めにしないといけないため、ワイヤーロープだけではなく、別の作業も合わせて集中的に工事をしている」として工事期間を年4回に絞っていると三好課長は説明する。

つまり復旧にかかる費用や、通行止めによる社会的な影響の大きさなどを考慮すると、頻繁には工事に入れない事情があることがわかった。

当然のことだが、ワイヤーロープ式防護柵は壊れたままではその効果を発揮しない。本来の「命を守る役割」を果たすためには、まずはドライバーが安全運転を心がけ、接触事故を起こさないことも重要だ。

山陰道を利用する際は、この深夜の作業で修復された防護柵の存在を思い出し、より慎重な運転を心がけたい。

(TSKさんいん中央テレビ)