私たちの日常に当たり前にある自動販売機が地球の温暖化防止につながるかもしれない。秋田・三種町に9月、環境に配慮した機能を持った自動販売機が設置された。その機能とは、そして設置の目的は何か、取材した。

「CO2を食べる」仕組みは?

飲み物にとどまらず、パンや冷凍食品など様々なものが売られるようになった自動販売機。

日本にある自動販売機の数は393万1900台で、人口や面積を考えると日本は「世界一自動販売機が普及した国」ともいわれている。

この自動販売機が地球の温暖化防止につながるかもしれない。

三種町に設置された自動販売機は、一見変わったところはないように見えるが、実は空気中の二酸化炭素(CO2)を吸収する、その名も「CO2を食べる自動販売機」だ。

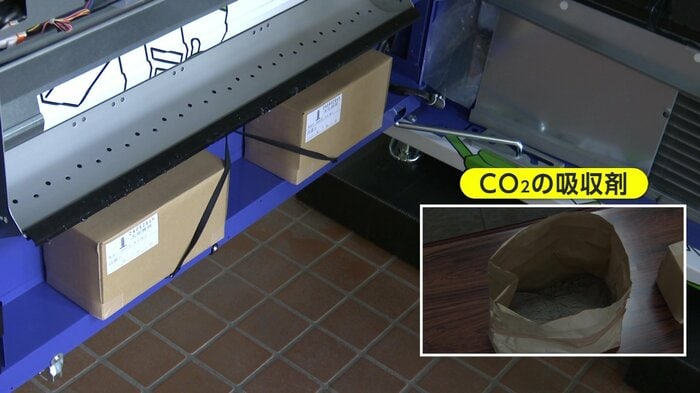

「CO2を食べる」のは自動販売機の中に設置された“吸収剤”だ。自動販売機はもともと商品を冷やすために周囲の空気を多く取り込むが、その過程でCO2が吸収剤に吸収されるという仕組みになっている。

この1台で、年間でなんと、スギ20本分のCO2を吸収するのだという。

『都会に森をつくる』

この自動販売機は、大手飲料メーカー・アサヒ飲料が独自に開発したもので、関連会社のミチノクを通じて、三種町の八竜農村環境改善センターに設置された。

三種町は2023年3月、2050年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにする「カーボンニュートラル宣言」をしていて、その活動の一環として「CO2を食べる自販機」の導入を決めた。

キャッチフレーズは『都会に森をつくる』。ミチノク・住吉啓史社長は「この自販機自体がスギの役割をしていき、これがどんどん増えることで『街中に木が増えていくイメージ』と考えている」と話す。

三種町の田川政幸町長も「自販機の設置を通じて町民の環境への意識を高めていきたい」と意気込む。

吸収剤はリサイクル

アサヒ飲料は、この自販機を10年後に全国で5万台設置することを目標にしている。

吸収剤は、商品を交換する約2週間ごとに交換されることになっていて、使用済みのものはコンクリートやタイルなどに再利用されるため、資源が循環する仕組みになっている。

街中の自販機が「森」の代わりになる日も、そう遠くないかもしれない。

(秋田テレビ)