この夏も、全国各地で川での水難事故が相次いでいる。

8月16日、埼玉県の荒川でバーベキューをしていた男性が川に流され死亡し、同日は広島県の太田川で20代の男女が溺れる事故が起きている。そして20日には、高知県四万十市の川で泳いでいた男子学生が溺れて亡くなった。

こうした事故を防ごうと、公益財団法人河川財団は毎年、河川等における水難事故情報を収集・整理・分析。それらのデータを用いて「No More 水難事故」としてデータを公表しているのだ。

まだまだ暑い日が続いており、川遊びをする人は少なくないだろう。

水難事故に遭わないためにも、河川財団の公表する「No More 水難事故」の内容をまずは紹介していきたい。

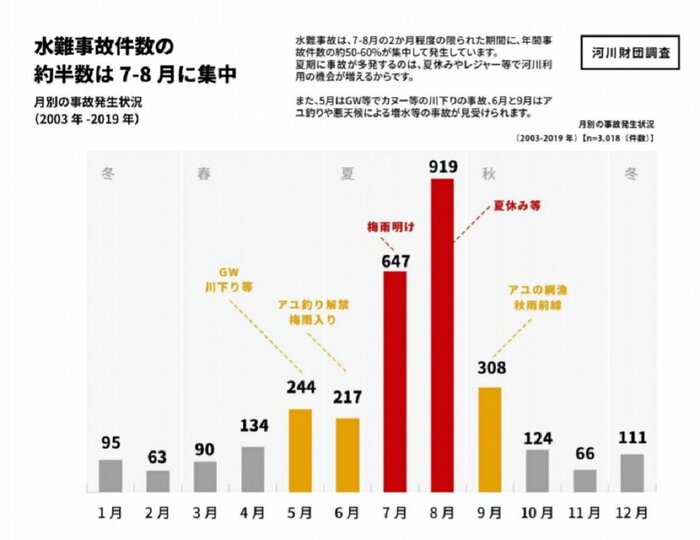

そもそも河川での水難事故は、やはり暑い時期となる夏に多く起きている。河川財団の調査によると、1年のうち水難事故の約半数が7〜8月に集中しているとのことだ。夏の時期に事故が多発する理由は、やはり夏休みやレジャー等で河川の利用の機会が増えるからだという。

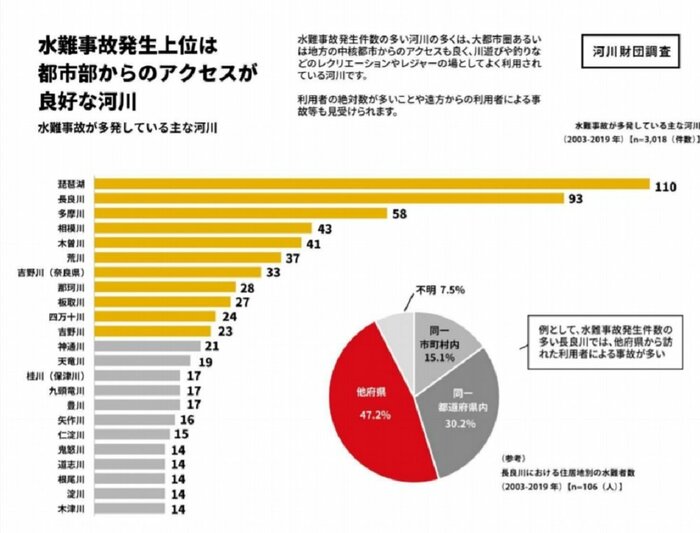

そして、水難事故が多い河川にも傾向があるという。それは、都市部からのアクセスの良さだ。大都市圏あるいは地方の中核都市からのアクセスが良く、川遊びや釣りなどのレクリエーションやレジャーの場としてよく利用されている河川だというのだ。

例えば、2003〜2019年に水難事故が発生した河川では、1位が琵琶湖(110件)、2位長良川(93件)、3位多摩川(58件)となっている。

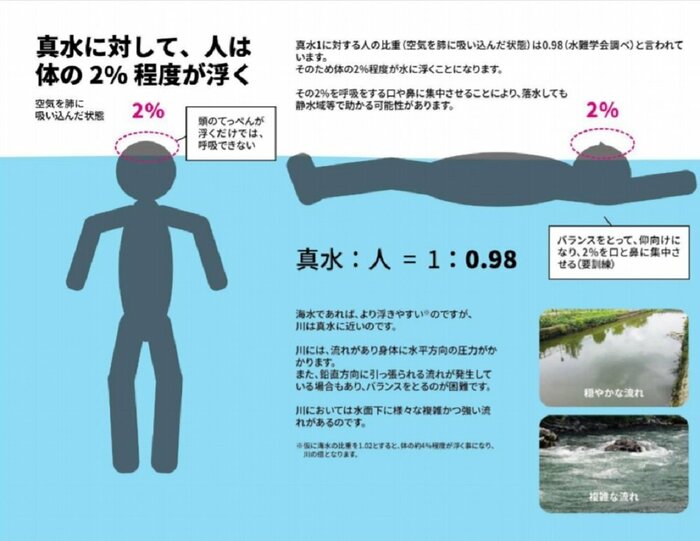

人は真水に対して、体の2%程度しか浮かない

では、このような水難事故を防ぐにはどうしたらいいのだろうか?

水難死亡事故の死因の多くが息ができないことによる溺死であるとし、事故を防止するために、河川財団が呼びかけているのが「ライフジャケットの着用」だ。

ライフジャケット着用を訴える理由は、そもそも川は真水に近く、人は真水に対して、体の2%程度しか浮かないからだ。

そうなると息をするためには、バランスをとって、仰向けになり、体の2%を口と鼻に集中させなければいけない。しかし、これができるようになるには、訓練が必要だというのだ。

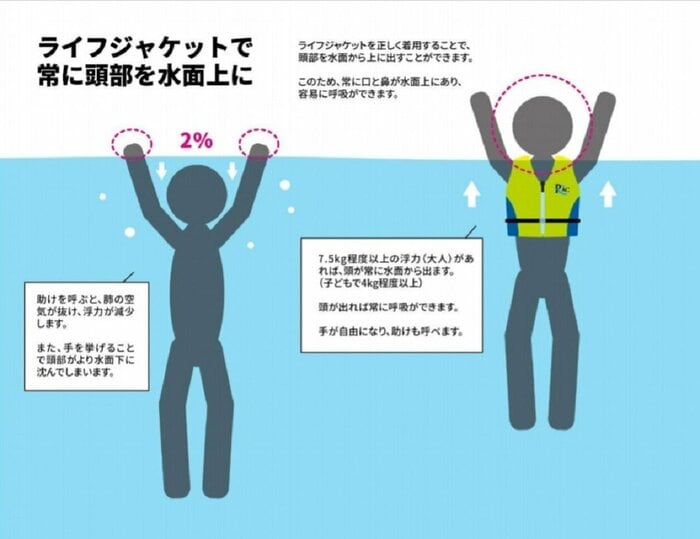

これに比べ、ライフジャケットを着用すれば頭部を水面から常に出すことができ、容易に呼吸ができる。

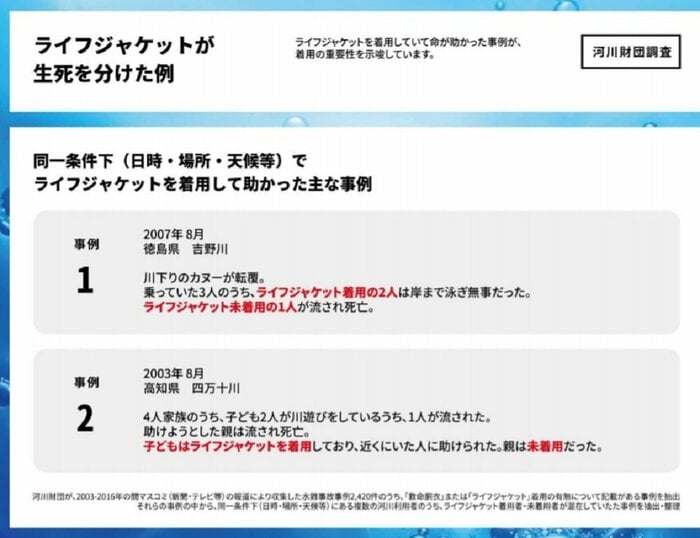

実際、ライフジャケットが生死を分けた例もあり、同一条件下でライフジャケットを着用した人が無事で、未着用だった人は亡くなっているという。

ライフジャケットの着用については、河川財団の担当者はこのように話している。

「ライフジャケットを着用すれば、真水でも10%程度、浮くことができます。10%は頭部全体にあたり、頭が出れば、呼吸が確保できるので有効な対策といえるでしょう。

特に河川においては水面下に様々な複雑かつ強い流れがあり、陸上からの目視ではなかなか判別しにくい深みがあります。

このような川の環境下で頭部を水面上に出し続けるには人間の持つ浮力だけでは限界があり、何らかの形で浮力を補う必要があります。その最も効率的で有効な手段がライフジャケットを着用することです」

着用で生死を分けることもあるというライフジャケットの重要性は分かった。では、この他に川遊びする際にどんなことに気を付ければ良いのか? 河川財団の担当者にさらに話を聞いてみた。

増えるライフジャケット着用の呼びかけ

――今年の川の水難事故、どれくらい確認されている?

当財団では報道情報を収集して分析をしています。現在データを収集分析中ですのでまだ公表できず申し訳ございません。警察庁では毎年9月上旬頃に「夏期における水難の概況」を公表しており、令和2年の情報がその頃に公開されるかと思います。

――今年ならではの傾向はあるの?

今年ならでは、というよりも近年ライフジャケットの着用を呼びかける報道・記事、SNS等の

コメントが増えてきているように見受けられます。また、7月は長梅雨により全国的に河川利用の機会は少なかったように思われます。

流されたら元いた場所に戻ろうとしない

――もしも自分が流されてしまったらどうしたらいい?

自分が流された場合には、元いた場所に無理に戻ろうとしないことが重要です。流れに逆らわず、下流側の緩やかな場所へ漂流姿勢を保って避難します。

また、浅くとも流れのある場所ではフットエントラップメント(足が川底の石等に挟まれることにより、川の強い力に押されて身体が水没してしまうこと)を避けるために、立たずに浮くまたは泳ぐことが重要です。

――では、人が流されているのを目撃した場合はどうしたらいい?

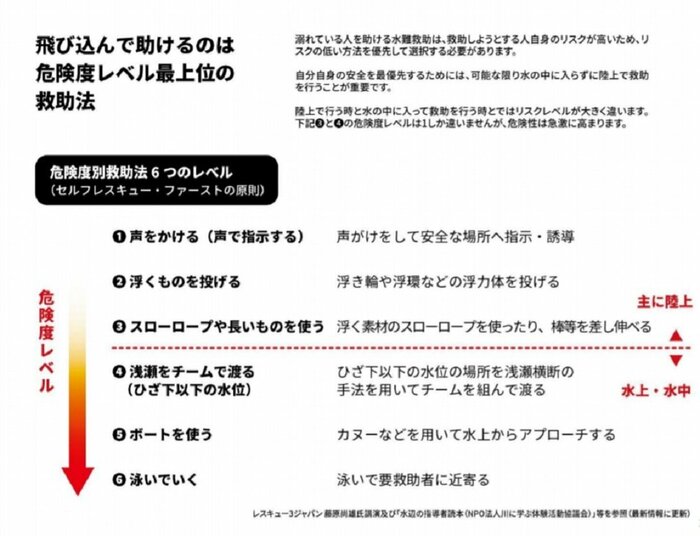

あわてて飛び込むことにより、救助しようとした方が事故にあうケースが目立ちます。そのためできるだけ陸上からできる救助方法を優先します。

もし誰かが落ちたり、流されたら、自分の安全を確かめ、先ず声をかける。次に、浮くものを投げたり、浮く素材のスローロープ(スローバッグ)を使ったり、近くに長い棒などがあればそれを差し伸べます。

陸上で行う時と、水の中に入って救助を行う時とではリスクレベルが大きく違います。

上記の資料「危険度別救助法の6つのレベル」の(3)と(4)では危険度レベルは1しか違いませんが、(4)以降は危険性が急激に高まります。

万が一、事故に遭遇したら周囲の人に声をかけ、協力を求めるとともに消防署等へ救助要請をしましょう。川の中に飛び込んで助けに行くのは、危険度レベル最上級の救助法です。自身の身を守るためには救助する側もライフジャケットを着用することが有効です。

川の事故は瞬間的に発生する

――最後に、これから川遊びする人に向けてメッセージを

川は貴重な自然体験ができる場であり、感動する心・自然を大切にする心・豊かな人間性などを育むことのできる学びの場でもあります。しかし、川は時として危険な場所になることもあるので、川の持つリスクを理解したうえで、川とのかかわりを持つことが重要です。

川の事故は瞬間的に発生します。そして息ができなければ、約1分で致命的な状況になります。また、消防が到着するまでにも数分が必要です。川では、事故が起きないようにすることが何よりも重要です。

一般的に水の中にいる人を救助するのは困難を極めます。さらに、川では流れがあることから刻一刻と状況が変化します。ですが、浮いてさえいれば、救助の時間が稼げます。

川の活動では、事前の知識を得た上で、ライフジャケットを着用し、気象や水位などのリアルタイム情報を活用してリスクを回避しましょう。

ライフジャケットはホームセンターなどやインターネットで、手軽に購入できる。

毎年のように起きる水難事故に自分が遭わないため、川遊びする際には必ずライフジャケットを着用し、川に対する知識をしっかりと身に付けた上で楽しんでほしい。

【関連記事】

ジーンズで“救命胴衣”を手作り!? 漂流男性が無事生還…本当にできる?日本ライフセービング協会に聞いた

想像以上に追いつけない! 海水浴での「フロート」事故を実験動画で注意喚起