数十年に一度の勢力に発達した台風10号は、週末にかけて日本列島を縦断し、関東にまで影響を及ぼす恐れがある。災害に対する備えの意識が高まる中で、非常食を効率的に備蓄する「ローリングストック」という方法が今注目を集めている。

おでんや台湾料理も!進化した非常食

東京・町田市にある小田急百貨店町田店では、9月1日の「防災の日」に合わせて、28日から特設コーナーを設け、約30種類の非常食を販売している。

2023年の販売会で特に人気が高かったのが、大きめのお肉がゴロゴロと入った「ごろごろ野菜のビーフシチュー」。試食してみると、肉がとても柔らかく、口の中でホロホロと溶ける。

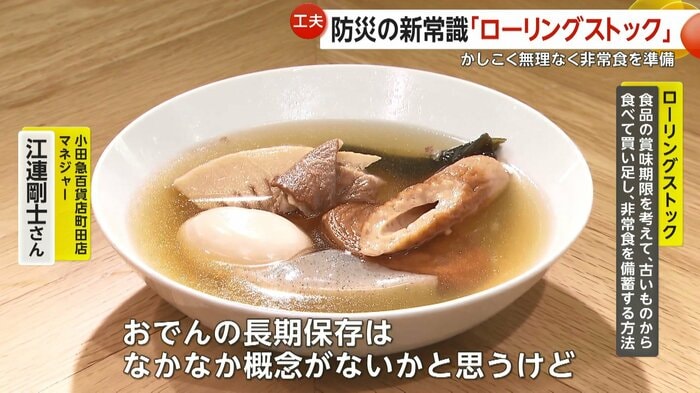

少し珍しいところでは、「おでん」も人気だ。

小田急百貨店町田店 江連剛士さん:

おでんの長期保存は、なかなか概念がないかと思いますが、結構ロングセラーで、毎年毎年好評いただいています。

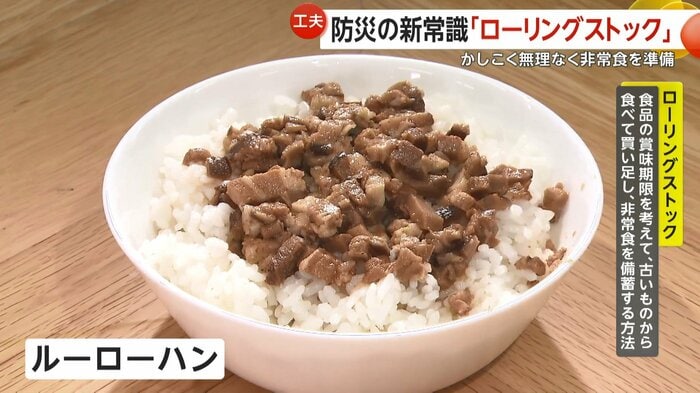

一方で、2024年からは台湾の味覚を楽しめるシリーズも新しく販売した。「魯肉飯(ルーローハン)」を試食してみると、スパイスが効いていて、肉に味がしっかりとしみこみ、非常食とは思えないほど美味しく、災害時でも食事として楽しめそうだ。

最近の非常食は、味にもこだわっている。

小田急百貨店町田店 江連剛士さん:

(昔は)あまり美味しくない、べちょっとした、そういう保存食、防災食が主流でしたが、普段からお食事していただいて、食べたら新しく買いかえていただく、そういうようなコンセプトでございます。

常に一定量の食品が備蓄されている状態を保つ

防災備蓄収納マスタープランナーの三原麻弓さんによると、非常時の備えとして今広がりつつのあるのが「ローリングストック」だ。

普段の食品を少し多めに備えておき、賞味期限を考えて古いものから消費して、その分を買い足すという、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法だ。

防災備蓄収納マスタープランナー 三原麻弓さん:

日常で食べているものを災害時も食べるのがローリングストック。災害時にいつも食べているものだから安心して食べられるということです。

ローリングストックを実践しているかどうか街で聞いてみると…。

50代:

お餅とか、必ず使う物だけはしています。お水とか。

40代:

実践していました。水とお茶、カレーとかレトルトの食品が多い。

20代:

消費はあまりしていないから、気づいたら期限すれすれになっている。

食材選び、保管場所のポイントは

青井実キャスター:

皆さんそれぞれですが、パックンはローリングストックどうでしょう?

SPキャスター パックン:

やっています。保管方法が大事ですよ。買い物して食品をしまうときは、引き出しの一番奥に収納して、使う時には手前から使うと、自然にローリングストークになりますよ。

青井実キャスター:

そういう仕組みも重要ですね。ポイントなんですけど、防災備蓄収納マスタープランナーの三原麻弓さんによりますと、7日分の食料や水を備蓄する場合、こんな点に注意してを食材選ぶといいそうです。

防災備蓄収納マスタープランナー 三原麻弓さん:

例えば、ツナは缶詰とパウチタイプがあります。缶詰の場合は中身を使った後、缶を洗うのはとても大変、お水がたくさん必要だったり、洗剤を使ったりということがあります。パウチだったらゴミになった時もすごく小さくなって便利だと思います。

また、ライスペーパーや海苔をお皿代わりに使うことでも、節水につながるという。

さらに、非常食の保管場所にも注意が必要だという。

防災備蓄収納マスタープランナー 三原麻弓さん:

地震の時にキッチンで揺れにより冷蔵庫や食器棚が倒れた時、せっかく備蓄をしているのにそれが使えないことがあります。私は押し入れを利用して、そこに(備蓄を)入れています。

ご家族のことを思うと、いかに食べることによって、その不安が少しでも軽減されるといいなと私は考えていますね。

(「イット!」8月28日放送より)