堺市で稲を栽培中の田んぼで、一角だけぽっかりと苗がなくなっている。 ある「侵略者」の仕業で、関西でその被害が広がっている。

【動画】大量発生「ジャンボタニシ」田植え直後に稲の苗食い荒らし農家大打撃 ピンクの卵は素手で触らないで

■「田植えして2週間後ぐらいに見たら結構減ってた」

農家 和田尚樹さん:被害が出ていたのが特にあの辺。何も生えてないの、分かりますかね。あとはあそこ。

堺市で農業を営む和田尚樹さん(38)。 10年ほど前から兼業で父と稲作をしているが、ここまでの被害は初めてだと言う。

農家 和田尚樹さん:田植えしてほっとして、僕も仕事が別にあるので、2週間後ぐらいに見たら『結構減ってるな』みたいな。ここまでひどくなると思ってなかったので、若干なめていたというか。

苦労して植えた苗を食い荒らした正体それは「スクミリンゴガイ」、通称『ジャンボタニシ』だ。

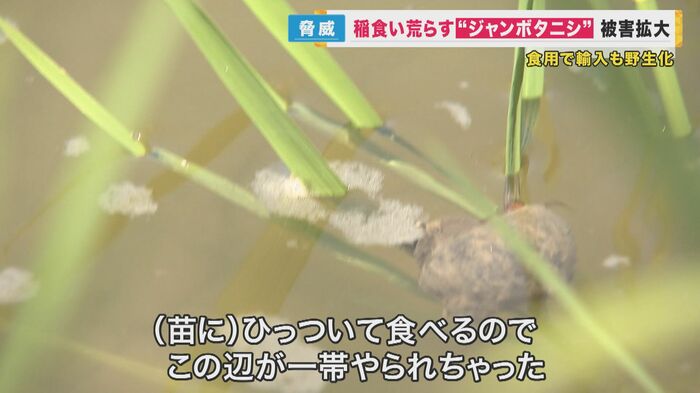

農家 和田尚樹さん:ここにいてますね。(苗に)ひっついて食べるので、この辺が一帯やられちゃった。

ジャンボタニシの大きさは5センチ~8センチほどで、南米原産の巻貝だが、なぜ日本で生息しているのだろうか。

■「ジャンボタニシ」1980年代に食用目的で輸入され全国で養殖

実は1980年代にジャンボタニシは食用目的で台湾から輸入され、兵庫県日高町など全国500カ所で養殖されていた。 そしてジャンボタニシの試食会が開かれたこともある。

試食した人:びっくりしました。初めて食べたけどおいしいなって。(Q酒があったらもっとよかった)そうですよ。

試食した人:(Qアワビとサザエに似た味?)これのほうが口当たりが甘味あるようで、おいしいですわ。

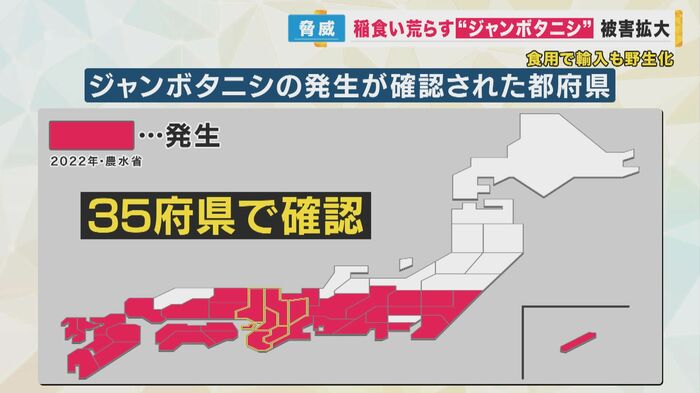

しかし養殖業は衰退し、大量に捨てられたり、逃げ出したりして水田や水路で野生化。 今や「世界の侵略的外来種ワースト100」にも定められているジャンボタニシは、稲の苗を食い荒らし、農家に大きな打撃を与えている。 こうした被害は徐々に拡大。2022年時点で関西を含む35府県で生息が確認されている。

■「暖冬で冬の間に生き残る貝が増えて被害が出てしまった」

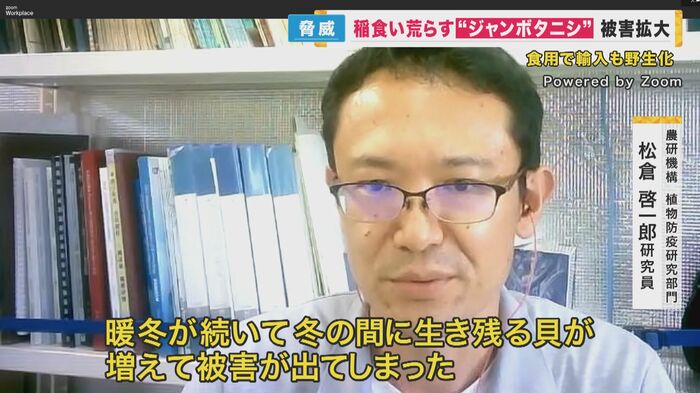

その理由について専門家は…

農研機構 植物防疫研究部門 松倉啓一郎研究員:冬の間にこの貝はほとんど死んでいたが、暖冬が続いて冬の間に生き残る貝が増えて被害が出てしまった。2018年以降から急激に西日本でも被害が出てきた。

■ピンク色の卵の塊 強い繁殖力をもつジャンボタニシ

ジャンボタニシがいるのは田んぼだけではない。

琵琶湖博物館フィールドレポーター 椛島昭紘さん:あそこにピンク色の。あれが生まれてあまりたっていない卵ですね。

7月28日、琵琶湖から流れる川の岸辺で見つかったのは約50個の卵の塊。1つの塊に200~300個の卵が入っていてこの場所だけで1万個以上になる。そして1年に数十回卵を産むため、繁殖力がかなり強い。

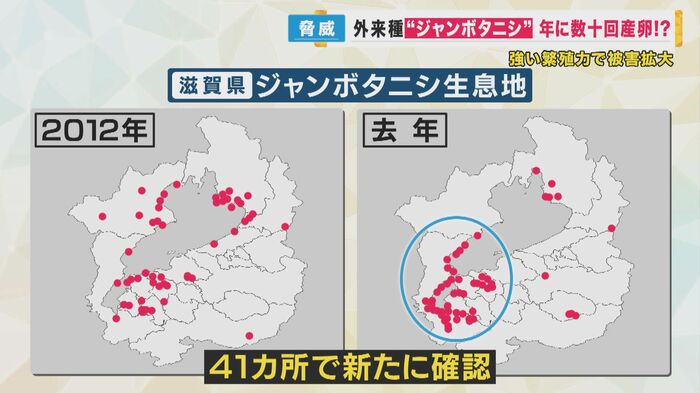

琵琶湖博物館は去年、地域の学芸員とジャンボタニシの卵について県内で分布調査を実施。すると、2012年の調査と比較して、琵琶湖の南部など41カ所で新たに生息が確認された。

琵琶湖博物館フィールドレポーター 椛島昭紘さん:(生息地が)最初は田んぼと水路だったのが、今や川の岸でよく見つかる結果となった。びっくりしています。こんなに増えているのかと。

川への大きな被害はいまのところ確認されていないが、生態系に影響を与えている可能性も。 卵を見つけた場合は有害な寄生虫を持っている場合があるため、素手では触らずに水の中に落としてほしいと言う。

琵琶湖博物館フィールドレポーター 椛島昭紘さん:徐々に被害が増えていくだろうと思います。卵をできるだけ水面に落として、広がらないように皆さんが意識を持たれるのが一番大事なことだと思います。

■自分で駆除を続ける農家 対策の難しさ感じる

ジャンボタニシの被害を受けた和田さん。今は自分で罠を作り駆除を続けるが、一緒に農業をやってきた親が高齢なこともあり対策の難しさを感じている。

農家 和田尚樹さん:もっと前はうちの父親も(対策を)たまにやっていたけど、去年は年とって行くのしんどかったみたいな。それも影響しているかもしれないですね。(田植えまでの)下準備は親に頼っていたので、役割は変わっていかないといけないかな。

拡大し続けるジャンボタニシの被害。日本の農業を守るためにも対策が必要だ。

■「行政もしっかりと事実関係を認識し対策を講じてほしい」

もともと食用のために輸入したものが、いま農家の方に被害を及ぼしているという事態に、「newsランナー」コメンテーターで共同通信社・ 編集委員の太田昌克さんは、次のように指摘しました。

共同通信社 編集委員 太田昌克さん:おそらく80年代のグルメブームということで、人間のわがままと言ったら言い過ぎかもしれませんけれど、食用として輸入したのだけれども、外来種としてここまで繁殖してしまった。

しかも背景には暖冬の影響とか。お米の収穫がいま減ってきていて、それも温暖化の影響が大きいんです。いろんな意味で、私たちは地球が変わっていく時代において、人類が一緒になって戦わなきゃいけないのですが、自分たちが蒔いた種で、農家の和田さんのような真面目に日本の食料安全保障の役目を担っている方に、迷惑をかけている。やはり行政もしっかりと事実関係を認識した上で、何らかの対策を講じてほしいです。

今年の冬も暖冬になるかもしれない。だからこそ、いま対策が必要だ。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年7月29日放送)