2024年6月、宮城県の村井知事は、宮城沖での真珠養殖について検討を指示したことを明らかにした。背景にあるのは海水温の上昇。宮城県沖でイセエビが捕れるようになっていることから、三重県が主な生産地となっている真珠についても生産が可能ではないかと考えたという。40年にわたり真珠の品質などを研究してきた専門家は「可能性はある」と話す。日本の真珠といえば宮城という時代は来るのだろうか。

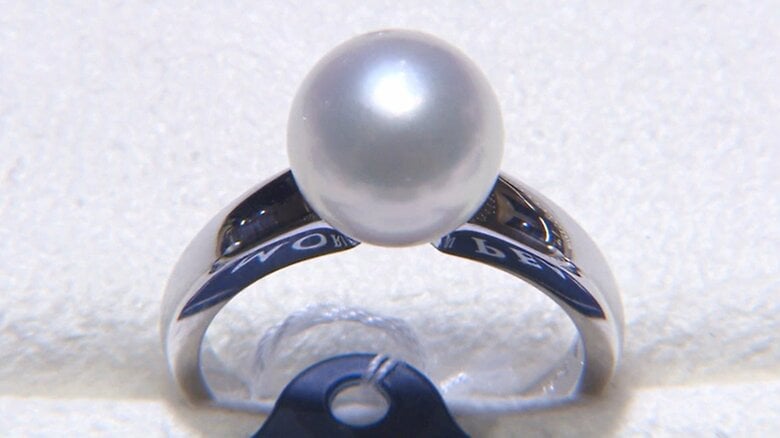

海外でも評価が高い日本のパール

仙台市中心部の百貨店に並ぶ、パールのネックレス。価格は数十万円から百万円台までさまざまだ。

日本は従来から質の高い真珠を数多く産出していて、農林水産省によると2023年の真珠の輸出額は456億円。ここ10年で最も高くなるなど、海外からの引き合いは相変わらず強い。

真珠生産は長崎県、愛媛県、三重県が国内の三大産地とされ、3県で全国の生産量の9割以上を占めている。産地としては熊本県なども続くが、ここに名乗りを上げようとしているのが宮城県だ。

宮城県が表明した真珠養殖構想

宮城沖での真珠の養殖構想は2024年6月の村井知事の定例会見で、突然明らかにされた。

村井知事は、海水温上昇の影響で宮城特産のホヤの死滅が相次いでいることについて問われると、「今後、海水温が下がることは見込めない中で、ホヤを養殖し続けて拡大していくのは現実的には難しいかもしれない」と答えた上で、次のように述べた。

「日本の海産物輸出で利益を上げているのは真珠。今、宮城県の近くでイセエビが捕れる。つまり、かつての三重県の海水温に近づいてきているということ。宮城の海ならどこでも作れるものではないが、例えば、真珠の養殖も5年後10年後を考えて、チャレンジしていくべきではないかと検討を指示した」(村井嘉浩宮城県知事)

特産のホヤに迫る“危機”

宮城県が全国の生産量の8割を占めるホヤは厳しい状況を迎えている。ホヤは独特の磯の風味が特徴で、刺身や酢の物などにして食べるのが一般的な海産物。東北から北海道にかけて養殖され、5月から8月ごろの夏場に旬を迎える。

宮城県によると、2024年のホヤの水揚げ量は6月末までで約805トンと去年の35%程度に留まった。原因については明確には分かっていないが、やはり海水温上昇の影響とみられている。

ホヤが成長するに適した水温は24度ほどだが、去年は猛暑の影響で海水温が26~27度と高い時期が続いた。このためホヤが死滅したほか、身が十分に成長しなかったとみられている。

村井知事はこうした状況を踏まえ、「柔軟性を持って対応すべき」と真珠養殖などの可能性を考えたという。

三重ではアコヤガイ大量死 専門家も危機感

約40年にわたり真珠の品質などを研究してきた三重大学生物資源学研究科の古丸明特任教授は、宮城県の構想を評価している。

真珠の三大産地では主に養殖のアコヤガイで真珠を生産しているが、三重県では近年アコヤガイが大量にへい死する問題が起きている。原因については明確に分かっていないが海水温の上昇が影響しているとみられ、古丸特任教授は「宮城県や三重県だけの問題ではなく地球レベルの問題」と危機感を示して国も加わった対策の必要性を訴える。

「今後漁業をどう生き残らせていくのかということは必死になって考えないといけない。これは漁業者だけでもできないし、行政・自治体・国の総合的な枠組みの中で考えていった方がいい。それだけ非常に厳しい岐路に立たされている」(三重大学・古丸明特任教授)

宮城で真珠養殖は可能なのか?

真珠養殖には海水温だけでなく、塩分濃度やプランクトンの豊富さ、養殖に適した海域があるかなど、さまざまな条件が必要だ。古丸特任教授も「やってみないと分からない」というのが本音だというが、ホヤの養殖に適した夏の水温は24度ほどに対し、アコヤガイは28度で、「養殖できる可能性はある」という。

5年先、10年先を見据えた宮城沖の真珠養殖構想。村井知事も「簡単ではない」と認めているが、海水温の上昇を止める手立てがない以上、環境に合わせて漁業を変えていくことは避けられない。宮城県は今後、三重県などへの視察なども行い、検討を進める方針だ。