国際的にも有名なインドネシアのイスラム過激派、ジェマーイスラミア(JI)が6月末、組織を解散し、今後はインドネシアの国家に従い、法令を遵守するとのビデオ声明を発信した。

首都ジャカルタに拠点を置くシンクタンク「Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) 」も7月4日、これについてのレポートを公開し、6月末にJIの指導者16人が出したビデオ声明は本物であり、JIが解散を発表したのは組織の中で暴力的な聖戦への関心が薄れ、最も重要な資産である寄宿学校を守ることなど複数の要因が重なった可能性を指摘している。IPACの専門家シドニー・ジョーンズ氏は、テロリズム研究の世界では署名な東南アジアの専門家であり、筆者もインドでの国際会議で同席したが、IPACの見解によって今日のJIを理解していいだろう。

今日ではJIが報道されることはほぼゼロになったが、21世紀以降、JIはインドネシア国内で大規模なテロを繰り返し起こしてきた。

日本人もテロの犠牲に

2002年10月のバリ島・ディスコ爆弾テロ(202人死亡、約200人負傷)、2003年8月のジャカルタ・マリオットホテル爆弾テロ(12人死亡、約150人負傷)、2004年9月のジャカルタ・オーストラリア大使館前爆破テロ(9人死亡、約150人負傷)、2005年10月のバリ島・同時爆破テロ(23人死亡、約200人負傷)、2009年7月のジャカルタ・マリオットホテル及びリッツカールトンホテル連続爆破テロ(9人死亡、約50人負傷)などがある。

JIは欧米権益を狙ったテロを繰り返し、2002年のテロでは日本人2人、2005年のテロでは日本人1人が犠牲となった。

30年以上の歴史を持つJI

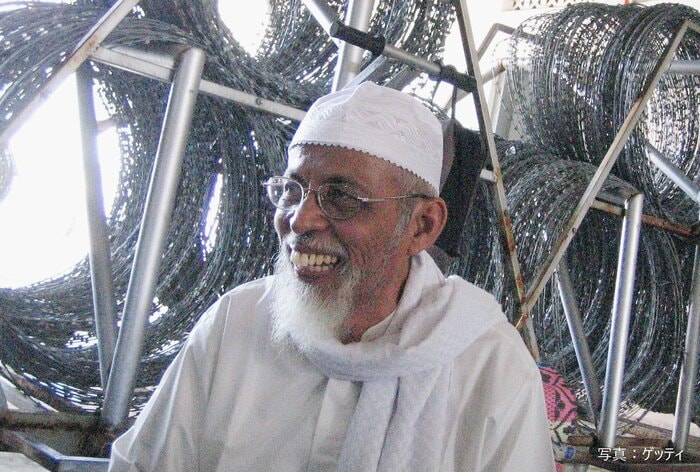

JIはインドネシアやマレーシア、タイ南部やフィリピン南部にわたる東南アジア一帯においてイスラム国家の樹立を目指すイスラム過激派で、1993年にアブドラ・スンカルとアブバカル・バシールの両氏によって創設され、そのルーツは1942年のオランダ統治時代に誕生した急進的なイスラム組織、ダルル・イスラムであるとされる。

JIの精神的指導者であるバシールは、1970年代にダルル・イスラムの活動に参加したとして一時的にインドネシア当局に拘束されていたが、釈放後にマレーシアへ渡り、メンバーのリクルートや外国からの資金獲得など国際的なネットワーク作りに尽力を注いだ。

その後、1998年に当時のスハルト大統領が退陣したことがきっかけでインドネシアへ戻り、ジャワ島でイスラム学校を運営するなど組織や人員の拡大を目的とした過激思想の普及活動に徹した。

しかし、1999年にスンカルが死亡し、バシールも2005年に逮捕され、上述の一連のテロで主導的役割を担ってきたヌルディントップが2009年に、ドゥルマティンが2010年にそれぞれ死亡するなどし、2009年7月のテロ以降、JIは組織的に弱体化していき、その存在は陰に隠れるようになった。

組織的に弱体化したJIはその後、政治活動や集めた資金で寄宿学校を運営するなど、それまでの暴力性から離反するかのような活動に重きを置くことになった。

そして、JIが組織的に弱体化していった最大の要因は、インドネシア治安当局による対テロ作戦であろう。JIが9.11同時多発テロを実行した国際テロ組織アルカイダと歴史的な繋がりを持ち、9.11テロ後に欧米権益を狙ったテロをインドネシア国内で繰り返すことから、インドネシアは米国から資金面や育成面で支援を受け、国家警察の対テロ特殊部隊「Densus88」などはその能力を大きく向上させていった。Densus88はこれまで幾度もテロを未然に防止し、多くのJIメンバーや支持者たちを逮捕してきた。この連続がJIを弱体化させ、今回の解散に繋がったことは間違いないだろう。

しかし、近年でもJIの脅威は存在した。2021年8月には、インドネシアの8月17日の独立記念日に合わせてテロを計画していたとして、JIのメンバー50人あまりが国内各地で逮捕された。

2019年にはJIの幹部らが相次いで逮捕され、その後の供述からJIが組織の再生に向けてメンバーのリクルート、資金調達、軍事訓練などに取り組んでいたことが明らかとなり、2010年代にかけてはJIのメンバーをシリアのイスラム過激派「ヌスラ戦線」に派遣していたことも分かっている。

これまでのテロ組織の歴史を辿ると、解散という組織の重要な決定に対しては所属メンバーの全てが賛成しているわけではなく、そういったメンバーたちは組織から独立し、新たな組織を作って武装闘争を継続するパターンが多い。実際、JIも分派を続けてきた組織であることから、今回の解散に賛成しないメンバーたちが新たな過激組織を形成する可能性があろう。解散によってテロの脅威がなくなるわけではない、我々は引き続きJIの動向を追っていく必要があろう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】