日本最大級のスポーツと健康事業の総合展が始まり、500社以上の企業が最新技術を披露している。

AI(人工知能)を活用した個別対応の機器など、健康維持を支援する多様な製品が展示されている。

専門家は、スポーツビジネスの成長には、人材の流動化が鍵になると指摘している。

多くの「AI×パーソナライズ」が集結

日本最大級の「スポーツと健康事業の総合展」が始まった。

おしゃべりをしながらテーブルの下でサッカーをするヒューネットの「Subsoccer」や、まるで超ヘビー級の重量挙げを行っているかのようなバーベルなど、ユニークな展示が並ぶ今回のイベント。

16日から東京ビッグサイトで始まったのは、スポーツや健康事業を行う企業523社が集結したイベント「SPORTEC(スポルテック)」だ。

15回目となる2024年は、近年、注目が集まるエクササイズ「ピラティス」や、アメリカで大人気の、氷点下186度の筒に入る「アイスサウナ」など、体のリカバリーに着目した企業も出展。

そんな中、AIを使い、個人に寄り添った機能がついたマシンも多く集まった。

今湊敬樹 キャスター:

こちら、一見鏡ですが、ボタンを押してスタートすると、一緒にトレーニングをする先生が現れます。

「MIRROR FIT.(ミラーフィット)」は、500本以上のレッスンを見ることができ、“隙間”時間でも簡単にトレーニングが可能となっている。

さらに、AIが正しいフォームかどうか採点をするモードもあり、効率的なトレーニングに導く。

今湊 キャスター:

目の前でトレーナーがやってくれている感じがあるし、自分のフォームが分かるので頑張れますよね。

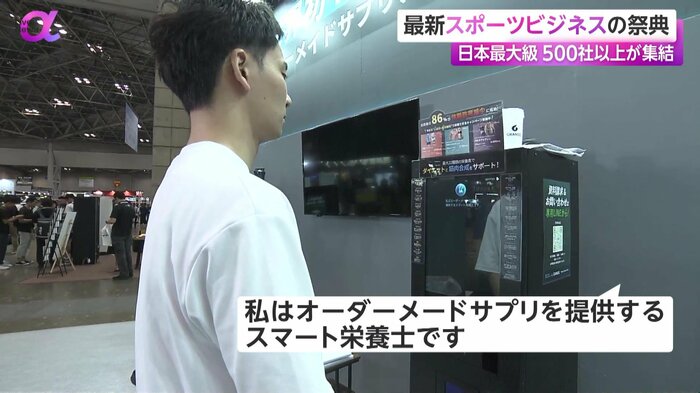

こちらは、栄養学などを学んだAIが、自分の体組成計情報とトレーニングの目的などをもとにサプリメントを配合してくれるサーバー「グランデ」。

配合パターンは1万通り以上あり、その時の気分に合わせてフレーバーや濃さなども選べる。

今湊 キャスター:

先ほどのサプリに水をいれて黄色い液体になりました。パインフレーバーを選んだので、すっきり爽やかでおいしいです。

ドリコス・竹康宏 代表取締役:

成果を得るためにはやっぱり運動も重要なんですが、運動だけではなく、運動・休息・栄養というピースがあるので、この栄養っていうピースを埋めてあげることによって、早く成果を出したかった。

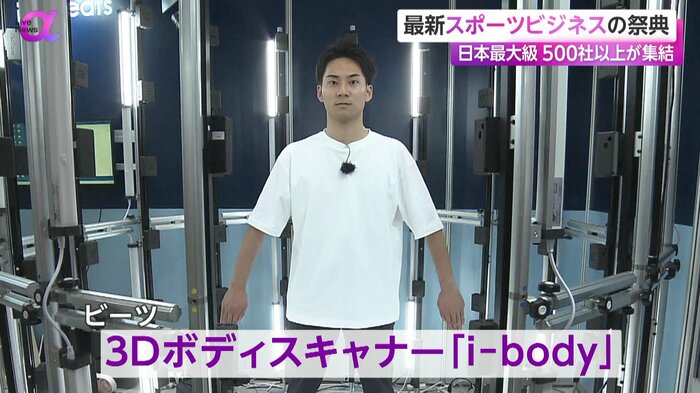

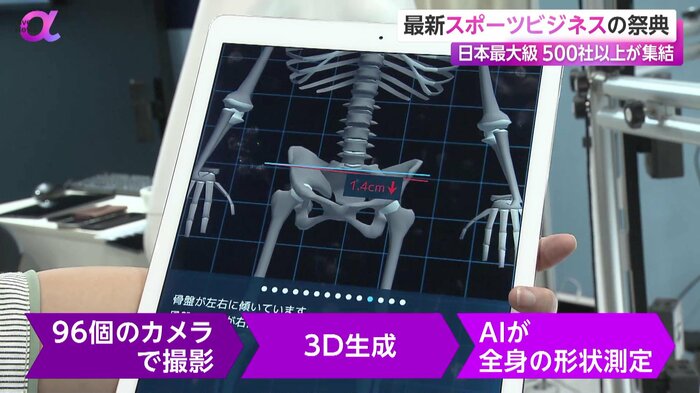

また、96個ものカメラで一気に撮影し、すぐに3Dで体を生成できるビーツの3Dボディースキャナー「i-body」の展示も行われている。

骨格認識や独自の体のゆがみやねじれを認識するAIが、全身の形状を測定。

そして、体のゆがみ方などに応じたエクササイズを提案し、健康な体づくりをサポートする。

TSO International・佐々木剛 社長:

健康スポーツビジネスを、日本の基幹産業に育てるのが私たちの意図。スポーツは教育やボランティアという側面がまだまだあるが、スポーツを通じて、しっかりもうけていく方を増やす、これが私たち展示会の趣旨。(SPORTECが)「世界のスポーツのプラットホームになる」、これを目指してチーム一丸となってやっています。

まだまだ、ビジネスチャンスあふれるスポーツ業界。

世界中の人たちの健康と向き合うイベントは、18日まで行われる。

スポーツ熱とビジネス力の融合が成長の鍵

「Live News α」では、オルタナティブワークラボ所長の石倉秀明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー盛り上がるスポーツビジネス、いかがですか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

今後も成長が期待される分野の1つですよね。例えばプロ野球は、10数年前までは、球団は赤字経営が普通で、親会社の広告費として計上され、広告宣伝の意味合いも強かったと思います。

それが、新興企業含め、球団や球場の経営改革を行った結果、実は、ほとんどの球団が黒字経営になっており、運営会社として収益の柱になってきている企業もあります。

それ以外にも、Bリーグなどは設立時から、スポーツリーグとしての盛り上がりもそうですし、地域の活性化にも貢献しています。

堤キャスター:

ーースポーツビジネスが、さらに成長していくためのポイントは?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

成功事例がたくさん出てきている中で、さらに成長するには、人材の流動化が鍵になります。これは「働く人」と「お客さん」、どちらにも当てはまります。

まず、働く人でいうと、そもそも「スポーツ大好き」な人は、「給料は安いし、しかも労働時間が長くなりがちだけど、大好きなことに携われているから良し」としがちです。

そして、良くも悪くも、ビジネスとしてスポーツを見ていないというのもあります。だからこそ、スポーツに対する熱がある人に加えて、ビジネスが強い人たちの組み合わせを、どう作るか、これが問われると思います。

そのためには、さまざまな業種から、スポーツ業界に移る人が当たり前になることが重要です。

理想は熱狂ファン・ライト層の共存

堤キャスター:

ーーもう1つの、観客の流動化については、いかがですか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

マニアによって支えられる一方、その業界をマニアがつぶす、というふうに言われることもあります。これは、熱狂的なファンが「内輪感」を出せば出すほど、ライトな層が参加するハードルが上がり、そうなると、なかなかファン層が広がらず、ジリ貧になってしまいます。

そうならないように、熱狂的なファン層が満足できるプランにしつつ、ライトな層が入りやすい設計を同時に実現することが必要です。どちらも、スポーツを「スポーツが好きな人だけのものにしない」ということが重要に思います。

堤キャスター:

体を動かすことは、健康を維持するためにも大切なことです。

スポーツがもっと身近なものになることで、人とのつながりも増えて、世界も広がっていくのかもしれませんね。

(「Live News α」7月16日放送分より)