キリスト教精神に基づいた女子教育を貫く長崎県の活水女子大学が、2025年度から看護学部で男子学生を受け入れる。「女子大」の名前は変えず、あくまで地域の要請に応えることが目的だ。

女子大オープンキャンパスに男子学生が

7月6日、大村市にある活水女子大学看護学部のオープンキャンパスに男子学生の姿があった。県内の中学生2人、高校3年生1人のあわせて3人の男子学生が参加した。

高校3年生の男子学生は「看護師になりたい。同じ敷地内にある医療センターが実習先ということでそこにひかれた。ぜひ受験したい」と語った。「女子大」への抵抗感はなく、夢を実現させたい気持ちでいっぱいのようだった。

「女子大」の名称はそのまま残す

6月、活水女子大学は大村市にある看護学部で男子学生の受け入れを正式に表明した。活水女子大での男子学生受け入れは初となる。

広瀬訓学長は「将来的な共学を見据えたものではない」とし、「女子大」の名称はそのまま残すとする大学の考えを示した。学長は「男子看護職育成に対する医療機関からの要請、看護職を目指す男子高校生のニーズに応えるため」と男子学生受け入れの理由を語った。

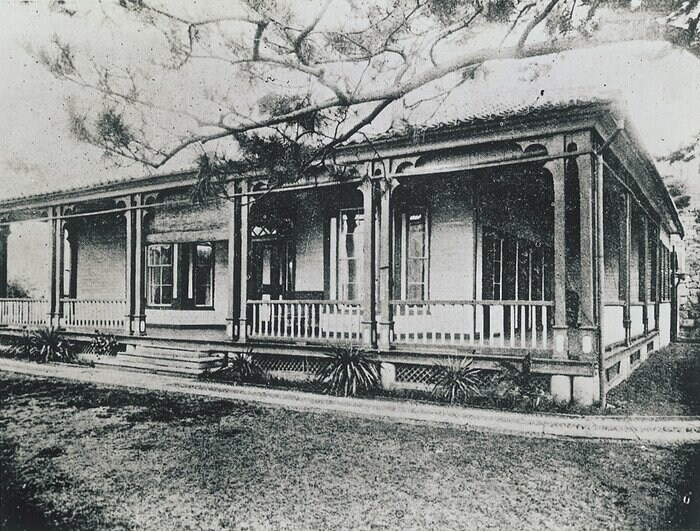

活水は1879年(明治20年)、エリザベス・ラッセル宣教師が活水女子学校を創立し、キリスト教精神で女子教育を行ってきた。ほとんどの女性が教育を受けられなかった時代に、女性の高等教育の門戸を開いたのが活水だ。以来145年間、男性中心の社会に勇気をもって踏み出す女性を育成してきた。

2024年4月に日本航空の第14代代表取締役社長に就任した鳥取三津子さんは同短期大学英文科の卒業生。活水は女性の社会進出を後押している大学といっても過言ではない。

看護学部は2009年4月に新設された。前身は国立病院機構長崎医療センター附属看護学校。男女共学で1割ほどは男子学生が学んでいた。

医療の高度化に伴い看護教育も高いレベルが求められるようになり、看護学校は64年の歴史に幕を下ろし、看護教育は活水女子大学で4年制の看護師育成という形で引き継がれた。

地元で育て、働く看護師を育てる

活水女子大看護学部は国立病院機構長崎医療センターの敷地内にキャンパスを構える。

長崎医療センターの高山院長(※高は「はしごだか」)は「若い看護師は都市部の病院勤務を希望する傾向にあり、採用も年々難しくなっている。性別に関係なく長崎で学んだ看護師が地元で働いてくれることが医療機関としては理想的だ」と話す。

長崎医療センターは看護学校の閉校後も活水女子大の看護学部に男子学生を受け入れ、共学の復活を要請し続けてきたのだ。4年制看護師の男性の育成の場は県内では国公立で2カ所のみ。私立大学で受け皿ができることは医療現場にとっても学生にとってもプラスに作用する。

活水女子大の実習先は長崎医療センターだ。高山院長は「学生にとっては実習現場が就業先になれば将来働く姿を描きやすく、スムーズに仕事に移行できるメリットがある」と話す。

医療が高度化し、医師や看護師など様々な医療スタッフが手を取り合って「チーム医療」で治療にあたる場面が増えている。

安全安心な医療の提供がいわば「当たり前」となり、看護師はより専門的な知識が求められるようになっている。

そんな中で叫ばれる「看護師不足」。地域医療を維持するために、「男性看護師」が注目されている。女性が多い看護師の世界で男性は何を感じて働いているのか。社会で活躍する女性を育てる女子大だからこそできる「男性看護師」を育てる意義がある。

【女子大に勇気を持って進学する男性を応援する・男性看護師を育てる意義【長崎発】】 に続く

(テレビ長崎)