漁獲量の減少が全国的な問題となる中、サザエを養殖して売り出そうと、官・産・学が、共同で進める養殖サザエの研究が2023年スタート。先日、養殖サザエの試食会が開かれ、取り組みがうまくいっていることを実感した。

サザエを“ブランド水産物”に

福岡・福津市とイオン九州、それに九州大学水産実験所の官・産・学が、共同で進める養殖サザエの研究が2023年12月から始められた。その背景には、地球温暖化などに伴い海藻が減少する「磯焼け」の問題がある。

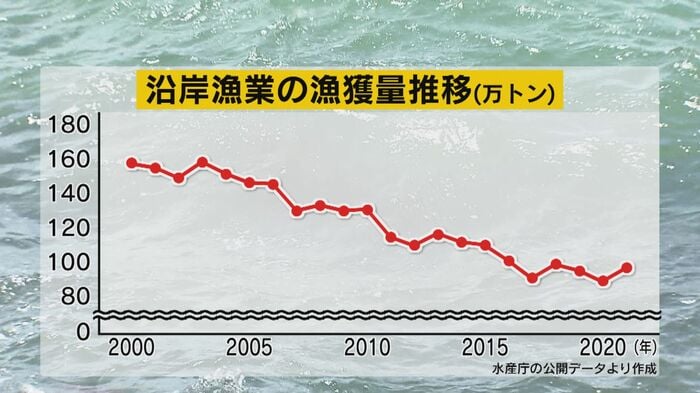

水産庁によると、沿岸漁業の漁獲量は2000年の158万トンから2021年には96万トンまで大きく減少。魚の生息地である海藻がなくなる磯焼けも、大きな要因のひとつとみられている。

こうした中、天然物に頼るだけでなく養殖も行うことで、サザエを福津市のブランド水産物として確立することが研究の最大の狙いだ。

養殖のサザエはうまみ成分が増加

養殖サザエのエサとして使われているのは、キャベツの葉や昆布。本来であれば廃棄される、一番外側の葉などを、福津市とイオン九州が提供しているのだ。

九州大学水産実験所の栗田喜久准教授が「この穴とかそうですね」と話しつつ指差したのは、エサとして使用しているキャベツの葉だ。そこには、養殖サザエが食べた穴が空いていた。

キャベツや昆布を与えた1カ月の期間では、意外な事実も判明した。

キャベツや昆布で育てた養殖サザエの方が、天然サザエよりも大きく成長し、うまみ成分や甘み成分が増加していることが分かったのだ。

市長おかわり!実入りも大きく味も良し

この養殖サザエの試食会が福津市で開かれた。

海で獲って来たサザエを短期間、人の手で育てた“養殖もの”を試食し、「苦みが全くなくてコリコリしてておいしいです」「味付け必要ないです」と好評だった。

「漁師さんを守るだけでなく、それが福津市に広がり、持続可能な街づくりに資する」と福津市の原﨑智仁市長も大きな期待を寄せる。

栗田准教授も「とても実入りが大きくて、味も非常にいいものができたんじゃないかと思ってます」と自信をのぞかせる。養殖サザエを試食するのはこの日が初めてという原﨑市長は「肉厚が最高ですね。おいしい!もうひとついきます」とおかわりを要求した。

そして地元の漁師も期待を寄せている。宗像漁業協同組合津屋崎支所の西住芳弘代表は「サザエ自体が大きくなるから。今は目方で売るでしょう。だから値段も高くなっていいんじゃないですかね」と話す。

栗田准教授は「漁獲高が減って、売り上げが上がっていかないことが問題になっているので、これを機に漁業者さんの収益が向上するような取り組みにつながっていく発展ができればいいなと思っています」と笑顔だ。

将来的にはブランド化し、本格的な販売を目指す養殖サザエ。今後は、県内を中心に試験販売会を開いていく予定にしている。

海洋環境の急激な変化による水産物の漁獲量減少に歯止めをかけることが出来るのか。養殖サザエのブランド化が待ち望まれる。

(テレビ西日本)