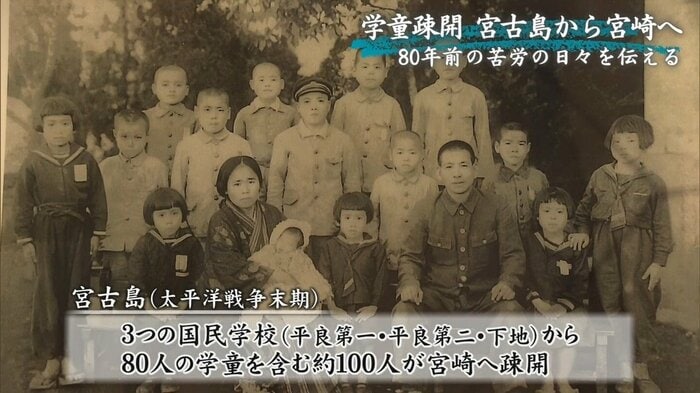

太平洋戦争の末期、3000人あまりの学童が沖縄から宮崎県に疎開し、このうちの80人は宮古島の子どもたちであった。

2024年5月、戦争の記憶の継承に取り組む宮崎県の語り部が宮古島を訪れ、学童を受け入れた側の視点から、当時の生活の貧しさや過酷さを子どもたちに伝え平和の尊さを訴えた。

親元を離れ疎開を余儀なくされた子どもたち

毎年、慰霊の日にあわせて「平和展」を開催している宮古島市総合博物館。

2024年のテーマは「戦争と子どもたち〜学童疎開〜」。

戦争が本格的に始まる前、徐々に戦争色に染まっていった教育や、親元を離れ疎開を余儀なくされた子どもたちの生活について伝えている。

宮古島市総合博物館 寺﨑香織 学芸員:

自分たちの何気ない日常の中に戦争というのがちょっとずつ入ってきて、気が付いたら戦争になっていて、日頃から”今って平和かな”というアンテナを張っていてほしいなと思いながら

平和展に協力したのが、宮崎県で戦争や疎開について研究し、記憶の継承に取り組んでいる常盤泰代(やすよ)さん。

宮崎県はたくさんの沖縄の子どもたちを受け入れたが、そのなかの一つが宮古島だった。

常盤泰代さん:

沖縄本島の疎開した子どもたちが言っていた言葉(方言)で、「やーさん(ひもじい)、ひーさん(寒い)、しからーさん(寂しい)」というのがあるでしょ。宮古の言葉(方言)に直さなきゃいけないねって思いながら

宮古島では3つの国民学校から80人の学童を含むおよそ100人が集団で宮崎県へ疎開をすることに。

1944年8月18日、現在の平良(ひらら)港にあたる漲水(はりみず)港から商船に乗って島を離れた。

翌日には那覇港に寄港。この日、那覇港には学童疎開船・対馬丸も入港していた。

対馬丸は鹿児島県の悪石島付近で魚雷攻撃を受けて沈没し、わかっているだけでも学童784人を含む1484人が犠牲となった。

宮古の子どもたちを乗せた船も危険な海を渡り、途中の島々を経由しながら6日間かかって鹿児島港に到着。

その後一行は、宮崎県小林町(現・小林市)にたどり着き、およそ1年半を過ごした。

疎開した側の体験だけでなく受け入れた側の視点も

引率として学童疎開に同行した教師の一人は、疎開先での生活についてこのようにつづっている。

『沖縄県史 第10巻 各論編9 「飢えと寒さにふるえて」』より

「初めての冬がやってきました。非常に寒いけれども、子どもたちは着替えを買うこともできない。配給は主食だけで、野菜などはない。子どもたちはやせていく。食糧不足を補うためにもサツマイモをつくることにしました」

常盤さんは疎開した側の体験だけでなく、受け入れた側の視点からも疎開を見つめたいと考えてきた。

常盤泰代さん:

宮崎に疎開して命は助かったけれども、沖縄に帰っても大変。宮崎に残っても大変。宮崎の人たちも(当時)精一杯のところでみんなが生活をしていたので

一番怖いのは無関心

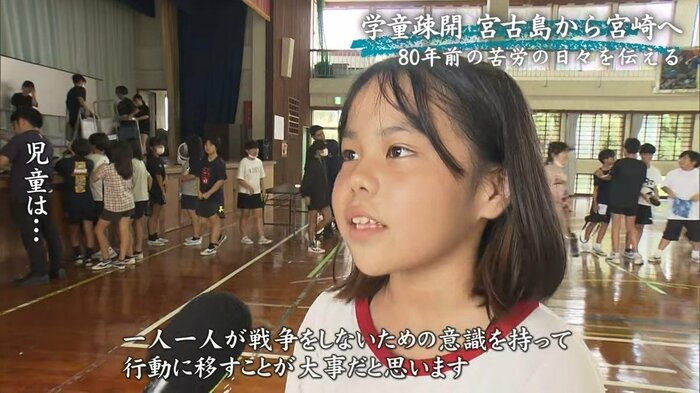

2024年6月20日、常盤さんは宮古島市内の小学生に向けて講話を行った。

常盤泰代さん:

宮崎での疎開生活は食べるものもあまりなかったし、寒くて大変だった。こういう言葉で表しています。宮古島の言葉で「ヤースーヤース(お腹が空いた、ひもじい)」。そして、寒い。「ピシーピシ」って言うの?私は初めて聞きましたので、とても興味深い。そして、最後に「サブスーサブス」。寂しいよ、寂しいよという言葉ね

80年前の学童が送った疎開生活は、単に遠い昔の話ではないと、常盤さんは子どもたちにこう呼びかけた。

常盤泰代さん:

私が一番怖いのは”無関心”ということです。「何の話をしてるの?」「関心がない」「知らんぷりしている」というのがとても怖い。戦争のときに、またはこれまでに、一生懸命頑張ってくださった先輩方や先人たち、前を生きていてくれた人たちがいるから、私たちの今の生活があるんだよね。みなさんも平和についてちょっと考えてみたらいいかなと思います

講話を聞いた児童:

今は学校でみんなで笑って話したり、家族みんなで暮らしていることが平和だと思います。一人ひとりが戦争をしないための意識を持って、行動に移すことが大事だと思います

しかし、「台湾有事」を想定した先島諸島の住民の「避難」について話し合われており、宮崎県が宮古の人々を受け入れる案も出ている。

常盤泰代さん:

宮崎の新聞でも報道されていますし、そうならないように、精一杯の力を尽くしていかなきゃいけない。この言葉で良いか、この言葉でちゃんと伝わるか、常に頭の中でずっと反芻(はんすう)しながら、何か感じてねという思いで精一杯です

「新たな疎開」を絶対に起こしてはならない。80年前の記憶を「教訓」として次の世代に繋いでいくために、常盤さんは言葉を紡ぎ続ける。

(沖縄テレビ)