東京ビッグサイトで「FOOMA JAPAN 2024」が開催され、989社が参加し、省人化技術が注目を集めた。

3分でチャーハンを完成させる特大中華鍋や、1時間で1000貫の寿司(すし)のシャリを握る機械などが展示されていた。

専門家は、日本の食品技術が海外で高く評価されていると話す。

食の最先端技術が東京ビッグサイトに集結

東京ビッグサイトで4日から、食品製造の最新テクノロジーを集めた、世界最大級の展示会が開催されている。

ぐるぐる回る特大中華鍋が、ご飯を鮮やかに舞い上げ、パラパラにかき混ぜると、3分ほどで試食用の80人前のチャーハンが完成した。

2024年6月4日から東京ビッグサイトで開催されている食品機械の展示会「FOOMA JAPAN (フーマ・ジャパン) 2024」。

過去最多の989社が参加し、最先端技術を搭載した食品機械などが展示されている。

特に開発が進むのは、省人化を目指した技術だ。

「寿司はじめませんか?」と書かれたこちらのブースでは、プリンターのような小ぶりな箱が並ぶが、出てきたのは紙ではなく、「シャリ」だった。

好みに応じてシャリの大きさも変えられ、1時間で約1000貫も握ることができるという。

国内向けに開発した商品だが、コロナ禍以降は海外からの問い合わせも増えたという。

鈴茂器工・鈴木美奈子社長:

コロナを機に日本食の文化がさらに見直され、特に米飯での需要はかなり高くなってきている。そして、“キヨスク化”というところが、世界ですごく広がっている。少ないスペースで、いかに販売をしていくか。そこのところでは、持ち運び動かすことが、女性でも可能なサイズ・重量になっている。

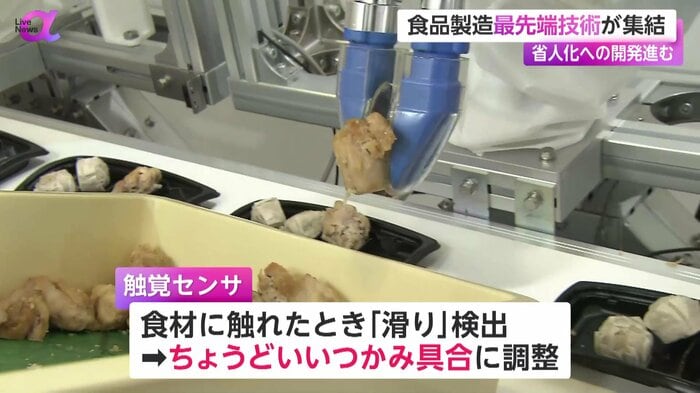

こちらは人に代わって、シューマイをトレーに盛り付ける機械だが、特にすごいのは――。

ふわふわの卵焼きを、そっとつまんでトレーへ乗せた。

柔らかい卵焼きを「いい感じ」でつまめる理由は、先端のトング部分にある触覚センサーで食材に触れたときに「滑り」を検出し、ちょうどいいつかみ具合を可能にしているという。

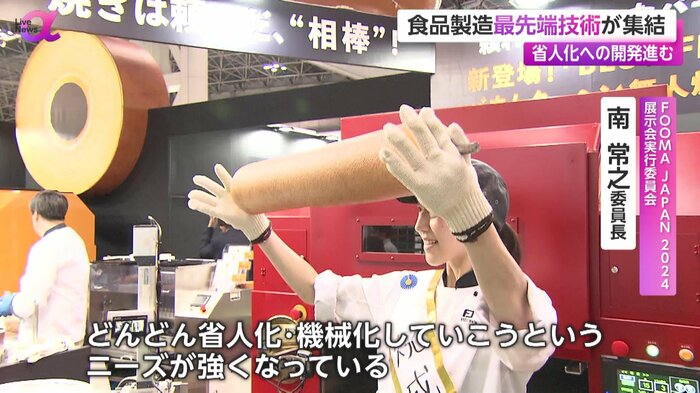

FOOMA JAPAN 2024 展示会実行委員会・南常之委員長:

もともと食品工場というのは、まだまだ人手に頼っている労働集約型の工場が多いというところで、人手不足はもろに影響を受けている。それゆえ、われわれのような展示会に来ていただき、今まで人手でやってきたものをどんどん省人化・機械化していこうというニーズが強くなっている。

日本ならではの繊細な技術がカギ

「Live News α」では、消費経済アナリストの渡辺広明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーー今回の展示会、さっそく取材されたとのことですが、いかがでしたか?

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:

989社が出展する世界最大級の展示会は、1日では見切れないほど見応えがある。日本の食品製造のテクノロジーは海外への輸出も好調で、外国人の視察者も多かった。

中国や東南アジアでも経済成長にともない、人件費の負担が重くなっていくため、ロボットなどを導入する省人化のニーズは極めて高い。

中国からの視察者に取材すると、中国にも同様な機器もあるが、日本の技術は、すべてがきめ細かく素晴らしいとの評価で、中でも、冷凍技術や巻きずしなど、人間にしかできなかった作業をロボットが行う、日本ならではの技術革新に注目しているようだった。

堤キャスター:

ーー海外で日本食が人気になっていますが、食品製造のテクノロジーも世界から注目されているんですね。

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:

今、中国では、日本の進んだ食品加工の技術や、それに支えられた中食事情を知りたいというニーズが強い。

先月、美食の都として知られる中国の広州で、食品関係者に講演を行う機会があった。さすがに「食は広州にあり」と言われるだけに、外食での中華料理は極めてレベルが高い一方、テイクアウトなどの中食に関しては、発展途上という印象を受けた。

講演の前に、日系企業のコンビニ向けの弁当・ベーカリー・スイーツなど、中食工場を視察させていただいたが、そこで作られている商品は日本のものを追随したものが多く、製造機械もほとんどが日本製だった。

食の技術追求し続け経済向上を

堤キャスター:

ーーこの分野で、今後も日本が世界をリードしていくためには、どうしていくべきですか?

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:

日本の和牛や海産物、さらには果物などの農産物は、世界的にもレベルが高い。それを効率的においしく食べられる技術を、引き続き追求していく必要がある。

この姿勢を緩めると、たちまち中国や韓国などに追いつかれてしまう。日本の消費支出の3割前後を占める食の分野で成長を続けていくと、日本経済が上向くための効果も期待できる。

堤キャスター:

私たちの生活に欠かせない食品ですが、その製造の過程には、まだたくさんの課題があると思います。

進化する技術の力で、新たな食の形を切り開いていくことを期待したいです。

(「Live News α」6月4日放送分より)