注目の仮想通貨。

その種類は1000を超え、時価総額は56兆円に達する。

仮想通貨を取り扱う取引所の一つが、今話題の「コインチェック」だ。

「コインチェック」では10種類以上の仮想通貨の取引が可能だったが、狙われたのはそのうちの一つ≪NEM≫である。

狙われた「ウォレット」と「秘密鍵」の脆弱性

流出につながった原因のひとつが、仮想通貨を保管しておく「ウォレット」と呼ばれる電子的なお財布の管理の仕方だ。

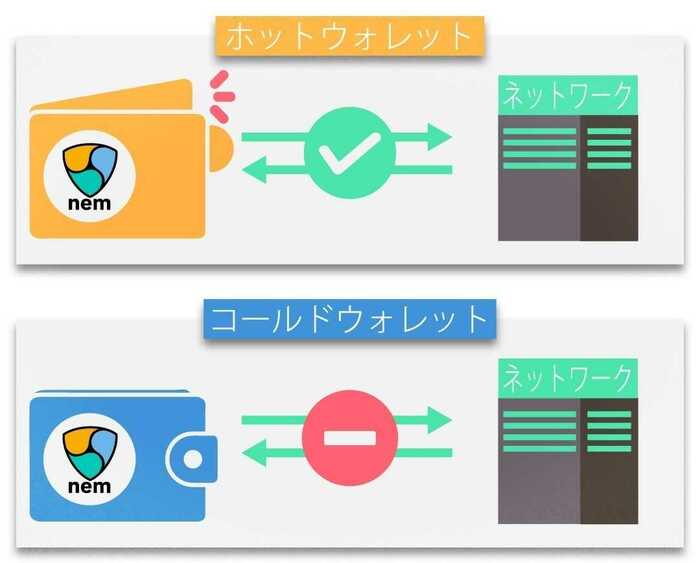

このウォレットには、インターネットとの接続を断った「コールドウォレット」と、接続環境下にある「ホットウォレット」の2種類がある。

ネットから遮断された「コールドウォレット」であれば不正アクセスを防げたところ、今回問題となった流出分は、常時つながれた「ホットウオレット」の状態に置かれていて、セキュリティシステム上の対応が軽視されていた実情が明らかになった。

また、取引の実行をめぐる認証のやり方にも「穴」があったと言える。

「マルチシグ取引」という方法を採用していなかったのだ。

「マルチシグ」とは「マルチシグネチャ」の略で、取引の際に必要となる「秘密鍵」という暗証コードを複数に分けて別々に保管し、複数の秘密鍵による署名がそろって初めて、送金などが実行される仕組みだ。

移動権限を分散させることで、不正な持ち出しの可能性を低くしようというものだが、今回のケースでは、この対策も講じられていなかった。

ネット上で公開されている「NEM」の取引履歴によると、不正流出は、 1月26日の午前0時2分に始まり、20分足らずで、被害のほぼ全額にあたる約576億円相当が、8回にわたり、ハッカーのものとみられる同一のアドレスに送られている。

さらに、およそ2時間半が経過した午前2時57分以降、盗まれた「NEM」が、ハッカーのものとみられるアドレスから、別の8つのアドレスに分散して送られているほか、そのおよそ20時間後には、9つ目のアドレスへの移動の記録が確認できる。

その後、動きはなかったが、30日夜には、ハッカーのアドレスから別のアドレスへの移動が再開され、1回約10000円相当と、少額の「NEM」が新たな9つのアドレスに送られていて、ハッカーが監視の攪乱を模索している可能性が指摘されている。

ビットコインとは異なる新しい経済哲学を打ち出したNEM

今回、巨額の資金が流出した仮想通貨「NEM」は、名称が「New Economy Movement(新しい経済運動)」に由来し、金銭的な自由、分散化、平等などの経済原則を打ち出して、2015年に公開されたプロジェクトで、シンガポールに財団があり、その思想に沿った新たな方式が取り入れられている。

多くの仮想通貨の基礎となる技術「ブロックチェーン」では、取引の記録が一定の時間ごとにひとつのブロックに収容され、「チェーン」のように継ぎ足されている。

代表的な仮想通貨「ビットコイン」などでは、 取引データを承認して新規のブロックに格納し、1つ前のブロックにつなぐための難解な計算課題を最初に解いた人に、新たな仮想通貨が発行される。

「仕事量」に応じて報酬が与えられるため「proof of work(プルーフ・オブ・ワーク)」と呼ばれ、その名の通り「仕事量による証明」とされているが、報酬が得られるかは、計算マシンの性能や規模に依存することになり、結果、莫大な電力を消費するコンピューターによる熾烈な競争が繰り広げられて、大規模な設備を構築できる組織や集団に富が偏っているのが現状だ。

「NEM」は、こうしたやり方とは異なり、取引の頻度や資産の保有量により「重要度」が決まり、「重要度」が高い人ほど、報酬が優先的に与えられる仕組みをとっている。

この方法は「proof of Importance(プルーフ・オブ・インポータンス)」つまり「重要度による証明」と称され、高性能のコンピューターを備えて、膨大な電気代を費やすなどしなくとも、ネットワークでの貢献度が大きければ、報酬を得ることができるとされている。

このように「NEM」は、富の分配をめぐる新しいコンセプトのもとで取引が続けられていて、仮想通貨情報サイト「coin market cap」によると、1日午後4時45分時点の時価総額は約71億ドル、日本円で7700億円と、全仮想通貨のなかで10位となっている。

取引所としての登録は、審査の途中だったコインチェック

仮想通貨をめぐっては、2014年に当時世界最大のビットコイン取引所だった「マウントゴックス」が経営破たんしたのを教訓に、法整備の動きが進んできた。

去年4月からは、改正資金決済法で、仮想通貨が、 支払手段に使える「財産的価値」と定義され、取引所には登録制が導入されて、顧客資産の分別管理などが義務付けられた。

しかし、コインチェックは、登録を申請したものの、金融庁が社内のセキュリティの保持に懸念を示し、審査中のまま、みなし事業者として営業を続けるなかで、流出の事態を招くことになった。

金融庁は、コインチェックに対し業務改善命令を発出するとともに、すべての取引所に対し、安全管理体制が整備されているか調査を行う方針だ。

仮想通貨では、各国の金融当局が維持している従来の法定通貨システムとは異なり、集権的に取引を監視する管理者は存在しない。

ネットで自由にやりとりができ、送金時の手数料が大幅に安くなるなどの利点があげられる一方で、取引市場には、このところ大量の資金が流入し、相場は投機マネーに翻弄されている。

手持ち以上の資金で行う証拠金取引や、取引所により異なる価格の差額から短期間に利鞘を稼ぐ裁定取引なども急増し、価格が乱高下する場面が目立つ。

データ処理や認証の技術にさまざまな改良が加えられ、「NEM」をはじめ、新たな構想を掲げるタイプが次々と生まれるなか、急速な取引の拡大に、利用者保護の仕組みが追いついていない現状を打開することができるのか。

仮想通貨は、金融サービスで次世代の決済手段としての地位を定着させられるかどうかの大きな岐路に立っている。