客などが理不尽な要求をするカスタマーハラスメントいわゆる「カスハラ」。

企業や自治体は対応に頭を悩ませているが、対策マニュアルがない会社も多いのが現状だ。

スーパーの担当者からは「(カスハラは)昔からあった事だとは思うんですが、あえてマニュアルにしていませんでした」という声も聞かれた。

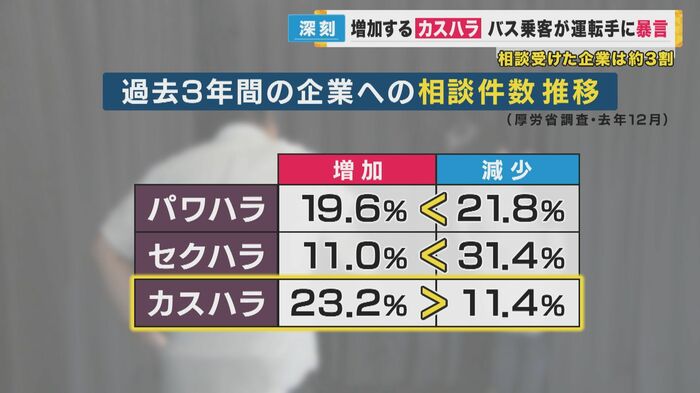

■パワハラやセクハラは「減った」 一方、カスハラは「増えた」

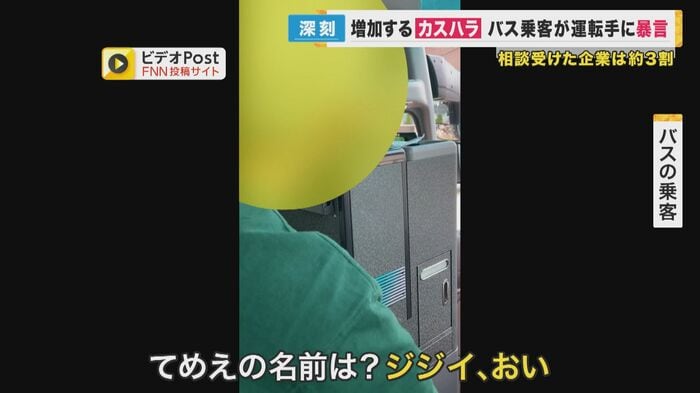

5月6日、JR盛岡駅を出発するバスの車内で撮影された映像。

乗客:こんなもん頭下げれば済む話なのに、なんか頭下げないしさコイツ。バカじゃないの。お前がまともな仕事をしてれば、こんなことになってなかっただろ。

運転手に暴言を吐く乗客の男性。GWで車内は満席で補助席に案内されたが、“バス会社の要領が悪い”と25分間にわたって理不尽なクレームを浴びせ続けた。

乗客:てめえの名前は?ジジイ、おい。マジで超イラついてて俺。ストレスめっちゃたまっているので、責任者呼んできてくださいよ。

警察が駆け付け、男性は次のバスに乗車したが、このトラブルでバスは25分ほど遅れた。

顧客などからの著しい迷惑行為、いわゆる”カスハラ”。

街で聞いてみると…

飲食店勤務:ちょっと理不尽なことでお客様に怒鳴られたり、常連さんに『特別扱いしてほしい』って言われたことはあります。

タクシー会社勤務:酔っぱらうと急にスイッチが入ったり、急に怒りだしたり。『乗ったってんねん!』『近くて悪いんか!』。

飲食店勤務:店長してるんですけど、女なんで『もっと上出せ』は、結構言われる。責任持ってやってるのに、そんなこと言われるんやって。

厚生労働省が先週発表した調査結果では、過去3年間で従業員からカスハラについて相談があった企業は、約3割に。

パワハラやセクハラの相談件数は「減った」とする企業が増えた一方、カスハラについては「増えた」と答えた企業の割合が高いことも分かった。

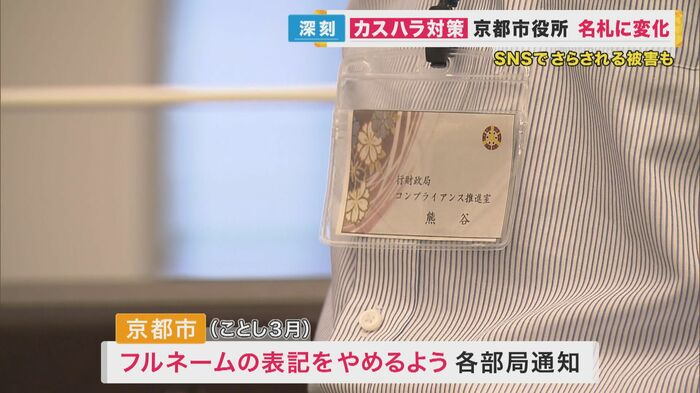

■自治体の“カスハラ対策”は「名札」 フルネーム表記から名字のみ 「SNSの普及がカスハラを助長」

増加する”カスハラ”に京都市役所では…

記者リポート:京都市ではカスハラ対策の一環として、職員がつけている名札を、フルネームの表記から名字だけに変更しました。

実際に市役所で働く職員の名札を見ると、記載されているのは名字だけ。京都市はことし3月、フルネームの表記をやめるよう各部局に対し通知した。

京都市コンプライアンス推進室 松浦裕之副室長:動画の撮影やSNSでの個人攻撃といった、迷惑行為が多様化している状況がある。職員が安心して職務を遂行できる、職場環境を確保する必要がある。

ほかの自治体では職員が役所に来た人から「インターネット上に名前をさらす」と脅されたり、写真を撮影されたりするハラスメントが起きていて、名札を名字だけの表記にする動きは全国的にも広がっている。

京都市職員:名札に名前が書いてあることで、聞かれなくても、見られていることはあったと思うので、心配や不安の気持ちはなくはなかったと思う。

京都市職員:フルネームが分かるだけで、インターネットで検索してSNSを特定したりも問題になるので。気持ちの面で安心感はあるかな。

今のところ業務に支障はないが、こんな懸念も…。

京都市職員:名字が田中なので、(所属している)コンプライアンス推進室では1人だが、大きい職場だと田中は複数いる可能性はあると思うので、電話の取り違いは心配している。

一方、カスハラへの取り組みについて「特にない」と答えた企業が半数を超えるなど、企業の対策が進んでいないのが現状だ。

専門家は「SNSの普及がカスハラを助長している」と指摘する。

関西大学社会学部 池内裕美教授:明らかにSNSが、“承認欲求型”のクレームを増やした。日本は”カスハラ対策後進国”っていうくらい対策が遅れている。

■“カスハラ”マニュアルがない会社は 「どんな状況でも、お客さまの非ではない」

スーパーの現場ではどう対応しているのか取材した。

スーパー玉出取締役 工藤文子さん:時々、お客さまからの要望が強い場合があるようです。(レジに)並んでいると、なかなか順番が回ってこないとなると、お急ぎでお買い物をされているお客さまで、『早くして』という時の対応が、強めの方もいらっしゃるのでは。

このスーパーの場合、接客のマニュアルはあるものの、カスタマーハラスメントに特化したマニュアルはなく、現場で臨機応変に対応してきたという。

スーパー玉出取締役 工藤文子さん:どんな状況であろうと、お客さまの非ではないという考えのもと、(従業員に)仕事してもらえたら、カスタマーハラスメントと受け取ることにはならないのかなとは思いますけど。当然、ご時世がそういう(カスハラ対策をする)状況である、社会的にもそうであるのであれば、考えていかなければならないというのは痛感はしています。

■カスハラの定義があいまいで線引きが難しい 厚生省は法改正を検討

企業からは「カスハラかどうかの線引きは、あいまいで対策が難しい」という声もあがっている。

こうした状況から、自民党は先週、岸田首相にカスハラの対策強化を提言。カスハラの定義を明確にし、企業に相談体制の整備を義務付けることなどが盛り込まれ、これを踏まえ厚生労働省は法改正を検討している。

法改正について専門家は、「企業などへの罰則を盛り込んだ法整備が必要」だと話す。

関西大学社会学部 池内裕美教授:法整備をしたというだけで安心するのではなく、機能するような組織体制を(企業が)構築することが、この先求められる。(カスハラを)放置したら、安全配慮義務違反になるということを明確にする必要がある。

仕事に支障をきたすことも多いカスハラ。被害を少しでも減らすために具体的な対策が求められる。

■カスハラの定義を明確にし消費者の教育を

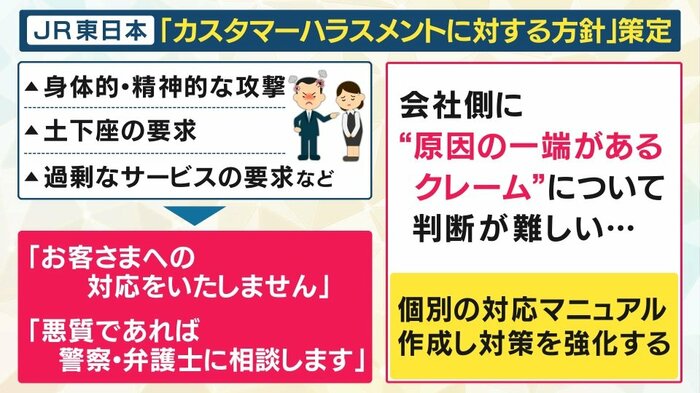

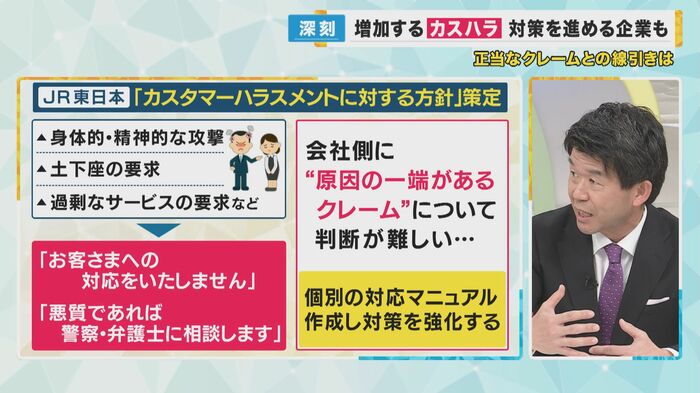

JR東日本はカスハラに対して、このような対策を打ち出している。

対策を打ち出した背景には、JR東日本では多い時で月30件ほどの“カスハラ”が報告されていることがある。

例えば…

・グリーン券を持たない乗客に、普通車を利用するよう伝えたところ、追いかけられて乗務員室のドアを蹴られた。

・切符を紛失した乗客に、駅係員が再度、購入するよう促したところ、「名刺を出せ」などと罵声を浴びせ、肩を押した。

このような報告を受けてJR東日本では、4月にカスハラに対する対策の指針を策定した。

客からの身体的・精神的な攻撃、土下座の要求や過剰なサービスの要求などがあった場合、JR東日本は「お客様への対応を致しません」、「悪質であれば警察・弁護士に相談します」としている。

一方で課題もあり、会社側に“原因の一端があるクレーム”について判断が難しい…(例えば、電車の遅延に対してのクレームなど)ということで、個別の対応マニュアルを作成し、対策を強化するとしている。

対策についてはケースバイケースの側面もあると思うが…

関西テレビ 神崎博報道デスク:企業が従業員を守るという意味では、対応が求められますし、これまでお客様は神様ですという所があって、『なるべく顧客を大切にしないといけない、それが客対応です』というところはあったと思います。しかし、逆に今度は消費者側の教育というか、『消費者もここまでやるとアウトですよ』と認知させて、いまのセクハラやパワハラのように、カスハラについての認知度を上げていけば、減っていくのではないかと思います。

「カスハラは防止すべきこと」という意識を、消費者側が深めていく時代になっている。そのためにも、カスハラの定義の明確化や、防止のための法整備を進めることが重要だと言えそうだ。

(関西テレビ「newsランナー」2024年5月21日放送)