岩手県内の水産業はサケやサンマなどの不漁が深刻な問題となっているが、今、養殖漁業も危機的な状況に陥っている。原因とみられるのは海水温の高さだ。海で起きている異変について取材した。

出荷できるものは1割程度に…

世界有数の漁場として知られる三陸の海に、今、異変が起きている。

養殖が盛んな岩手・大船渡市の海では、漁師から悲鳴が上がっている。

ホヤの養殖漁師:

今後の養殖をどのように続けられるのか、かなり苦慮している。高水温のために

養殖のホヤは例年であればこの時期は出荷の最盛期を迎えているはずだが、2024年はコケのような生物がホヤに付着し、その影響で多くが海中で腐ってしまっている。

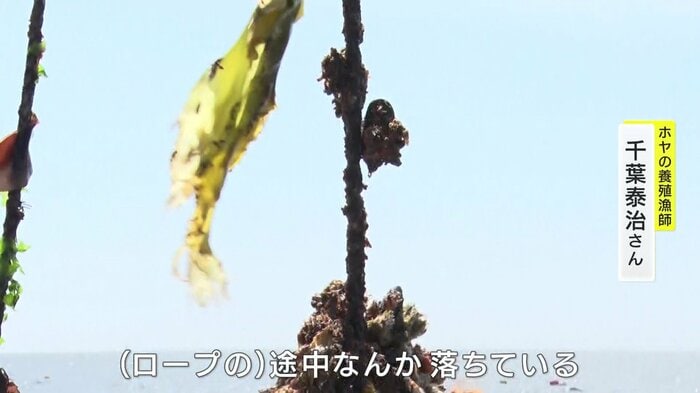

ホヤの養殖漁師・千葉泰治さん:

結構落ちて死んでしまう。(ロープの)途中なんか落ちている。結局(出荷できるのは)1割どころじゃない

出荷できるものは1割程度にとどまるという。

コンブを収穫できる見通し立たず

こうした海中の異変の要因は「海水温の高さ」にあると地元の漁協ではみている。

綾里漁協販売担当理事・亘理孝一さん:

通常であれば、今の時期がだいたい12度~13度くらい。だけどことしは18度くらいあるから、育てても販売できるくらい育たないから、やめるしかない

種の状態から出荷できるまでに4年ほどかかるホヤは、2025年出荷予定のものもすでに影響を受けていて、漁師たちは肩を落としている。

異変が出ているのはホヤだけではない。

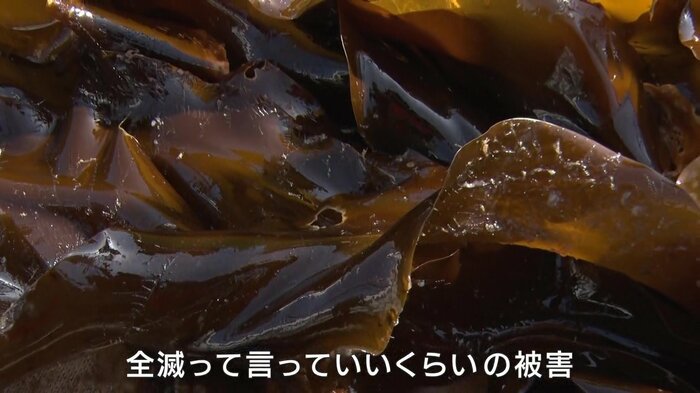

本来これから収穫を迎える養殖コンブも例年になく危機的な状況で、こちらも水温が影響していると考えられている。

綾里漁協販売担当理事の亘さんは「コンブを食べる虫もいる。穴開きが結構ある。これだと販売できるような状態じゃないから、やる気を失ってしまう。全滅って言っていいくらいの被害」と現状について話した。

2024年、コンブを収穫できるのか見通しは立っていない。

岩手の海で起きている異変。県水産技術センター漁業資源部・小川元部長は、海水温の高い現状について、「かなり異常な状況。伊勢エビが取れたり、マダコが非常に取れているとか、これまでなかった現象が頻発している」と説明する。

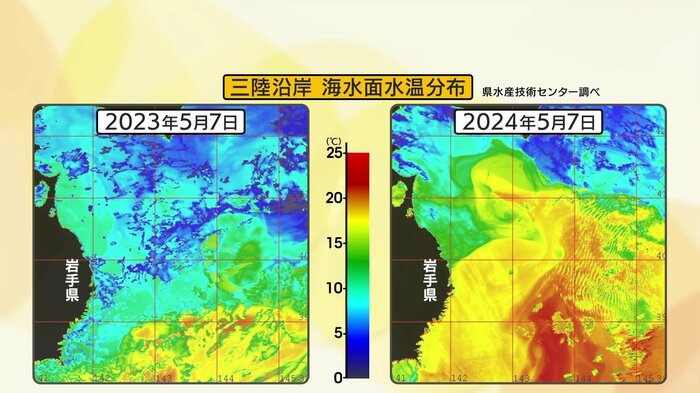

海水温を色分けして示した図(県水産技術センター調べ)を見ると、例えば岩手県沿岸の5月は2023年だと10度以下を表す水色や青で示されているが、2024年は主に宮古から南が17度前後を示す黄色で覆われてしまっている。

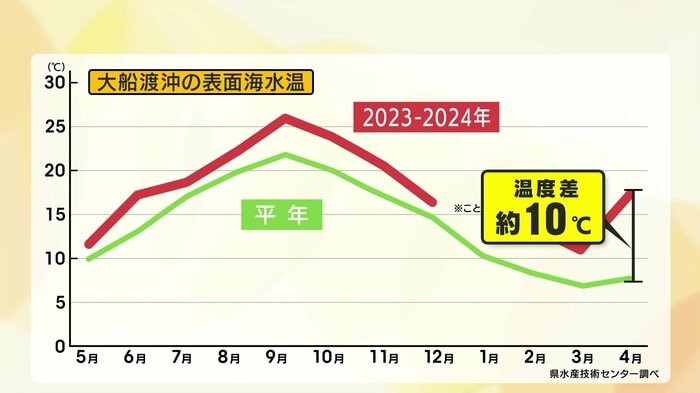

そして4月までの大船渡沖の表面水温のグラフ(県水産技術センター調べ)を見ると、平年より高い状態が続いていて、特に4月は10度近くも高くなっていることがわかる。

県水産技術センター漁業資源部・小川元部長:

(暖流の)黒潮が非常に北上していること、冷たい水の親潮が非常に勢力が弱い。この二つが大きな要因。ただこれが一方的に水温が上昇し続ける温暖化と言えるものなのか、いったん元に戻るものなのか、我々もまだわかっていない。少なくとも3カ月程度はこの状況が続くのではないかと思っている

海水温の高い状態が長期化することで、影響のさらなる拡大が懸念されている。

大船渡市小石浜でホタテを養殖している佐々木淳さんは、「まさに今から出荷のピークを迎えるサイズになっているホタテも、ちゃんと生き残ってくれるか、心配で心配で」と話す。

佐々木さんはこれまで「恋し浜ホタテ」のブランドで年間を通して全国に出荷していて、貝柱が肉厚で甘みも強いと人気を集めていた。

しかし、2023年秋の時点で水温が平年より高かった影響で半分以上が死滅し、残ったホタテも生育が思わしくなく2024年の売り上げは例年の3分の1ほどにとどまっている。

収入を確保するため、やむにやまれず始めたのが天然のメカブの出荷だった。佐々木さんにとって初の試みだ。

ホタテ養殖漁師・佐々木淳さん:

今やっている天然のメカブ。これは毎年(養殖施設に)付いている。これを使わない手はないと漁協にお願いに行って。ちょっとでも(収入の)助けになるなと

海水温の上昇に合わせた方策を検討

漁師たちが苦境にあえいでいる中、県水産技術センターでは高い海水温に対応していくための方策を日々研究している。

県水産技術センター漁業資源部・小川元部長:

今まで岩手県では取れていない魚が取れ始めているので、それに合わせた漁法を導入、もしくは開発していくこと。また今の海よりも温かい環境で生きていける養殖物を探して、それを漁業者におすすめすること。大きくはこの二つになる

経験したことのない海水温の上昇、その現状をすぐに打開する手だてはなかなかなく、漁師たちへの何らかの支援が求められる事態となっている。

(岩手めんこいテレビ)