新学期が始まり、子どもにスマートフォンを持たせるかどうか、悩む保護者の方も多いのでは。

ゲームなどで高額の課金がくるケースもある中、トラブルを防ぐ方法を探った。

トラブルを防ぐには?

いまや生活に欠かせないツールとなったスマホ。

新学期が始まるこの時期は子どもにスマホを持たせるか、持たせないか悩む人も多いはず。

スマホ事情を聞いてみると。

「小学5年生のときから持たせている。周りの友達がみんな携帯持っていて友達同士の連絡をしたいということで持たせるようにした」(中1の子どもを持つ父親)

「この入学を機に持たせた。部活動を続けると言っていたので夜1人で歩いたときに心配だなと思って持たせた」(中1の子どもを持つ母親)

「(Q:スマホで何をしている?)六面立体パズルの動画を見て全面揃えられるように頑張っています」(中学1年生)

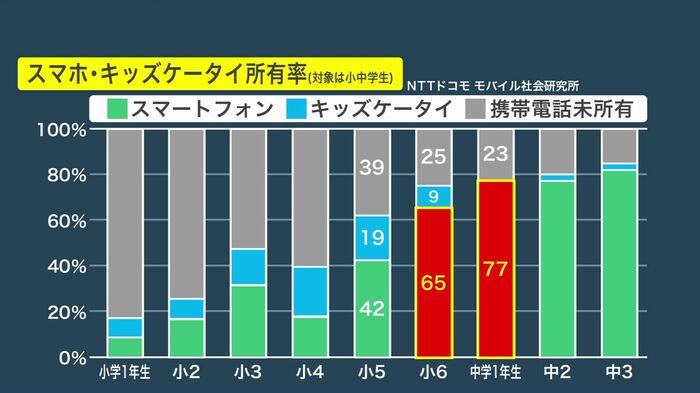

スマホ保有率は小学6年生以上で急増 中学1年では7割越え

NTTドコモモバイル社会研究所によると、スマホを所有する人は小学5年生までは半分を下回っているが、小学6年生以上になると急増し、中学1年生では7割を超える。

子どもと連絡を取る手段として便利だという声がある一方で。

「小学生のうちは家の周辺しか行動範囲がないから必要ない」(小5の子どもを持つ母親)

「(Q:スマホほしい?)うん、ほしい。友達と連絡したいし、ゲームもできるから」(小学5年生)

「スマホゲームとか楽しいのがたくさんあるのでやりすぎてしまう。ご飯ができたよって言ってもなかなか来なかったり、勉強を後回しにすることがある」(中1と小6の子どもを持つ母親)

「今やっているゲームは課金できるゲームなんですけど、(課金は)やらないようにしている」(中学1年生)

「(Q:課金したくなることは?)あるけど我慢している」(中学1年生)

保護者からは友人とのトラブルやゲームに関して心配の声が。

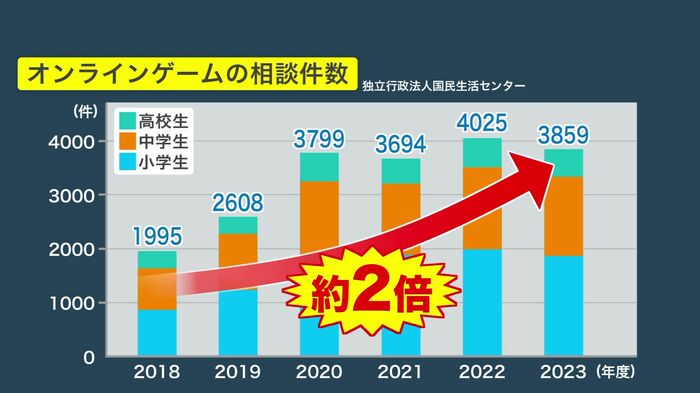

子どものオンラインゲームに関する相談件数が増加

そして、いま全国で相次いでいるのがオンラインゲームの無断課金トラブルだ。

国民生活センターによると、子どものオンラインゲームに関する相談件数は、この6年で約2倍に膨れ上がっている。

コロナ禍で在宅時間が増えたことが背景にあるという。

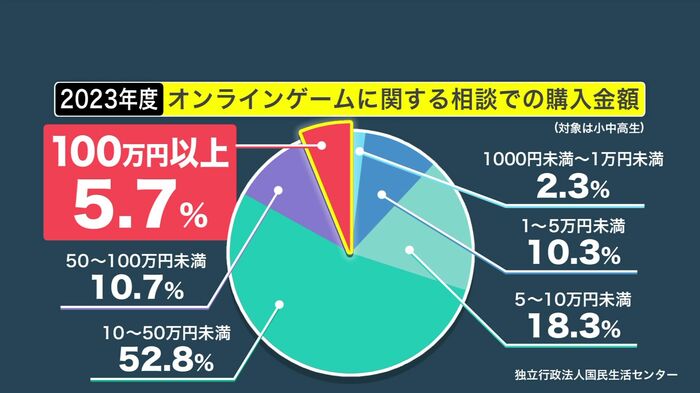

相談の内訳を見ると、スマホを子どもに貸したところ、無断でゲームに課金したケースが。

このほか、親のクレジットカードの番号を覚えた子どもが無断でスマホから約55万円をゲームに課金していたケースもあった。

購入金額は膨大で、10万円から50万円未満の相談が半分を占め、中には合わせて100万円以上を使うケースもあった。

高額課金防ぐには 「ペアレンタルコントロールで制限」「子供が相談しやすい環境づくり」

高額の課金を未然に防ぐ方法はないのだろうか。

専門家は保護者の承認がないと課金などができない「ペアレンタルコントロール」の設定が重要だと話す。

「ペアレンタルコントロール機能で課金は制限できる。iPhoneの場合はスクリーンタイム機能、アンドロイドだったらファミリーリンク機能で課金できないようにする。万一、(子どもに)使われた場合、早く気づけるように利用明細は毎月確認する」(成蹊大学客員教授 ITジャーナリスト 高橋暁子さん)

また、子どもが親に相談しやすい環境を作ることも大切だという。

「(ゲーム会社は)何が何でも課金させるような作りにしている。無料だから利用させてそのまま済むほど甘い話じゃない。課金したくなるようにできているらしいから、(課金)したくなったら相談してと言っておく。(高額課金に)ならないような環境を作って話し合うことが必要」(高橋さん)

無断課金のトラブルを防ぐため、親子で話し合う機会を持ってみてはどうか。