仙台管区気象台で100年近く続けられてきた、人が目で見て天気を判断する「目視観測」。その目視観測が2024年3月に長い歴史に幕を閉じることになった。全国の気象台では、いま、機械による自動化が進められている。

100年続いた目視観測

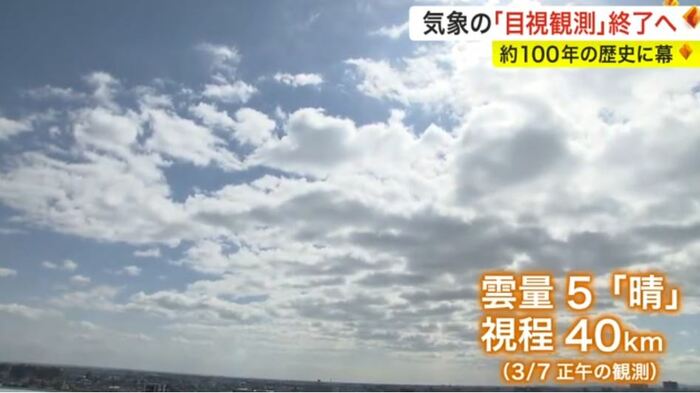

仙台市宮城野区にある仙台管区気象台。3月7日正午前に職員が庁舎の屋上に出てきた。3時間ごとに行っている目視での気象観測だ。

仙台管区気象台観測整備課・毛利光志主任技術専門官は「ここでは、視程と雲の観測を行います。季節のものですと、冠雪。蔵王山と泉ケ岳の冠雪の観測を行います」と話す。

この日の天気は雲量5の「晴」。視程40キロと見通しはよく、蔵王や泉ケ岳もはっきりと見ることができた。

こうした目視での観測は、全国各地の気象台で行われてきた。仙台管区気象台でも、1926年・大正15年の設立以来100年近くに渡って、途切れることなく目視観測が続けられてきた。

天気も「自動判別」

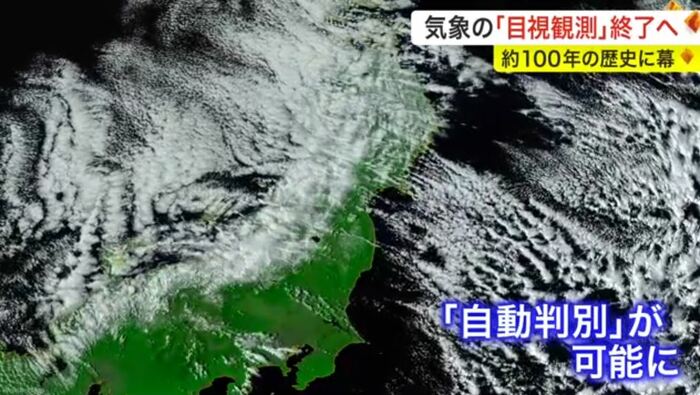

しかし近年、気象衛星やレーダーなどの観測技術が発展し、「晴」や「曇」などの天気も機械での「自動判別」が可能になりつつある。そのため、気象庁は5年前から全国の地方気象台において、段階的に目視観測を終了。

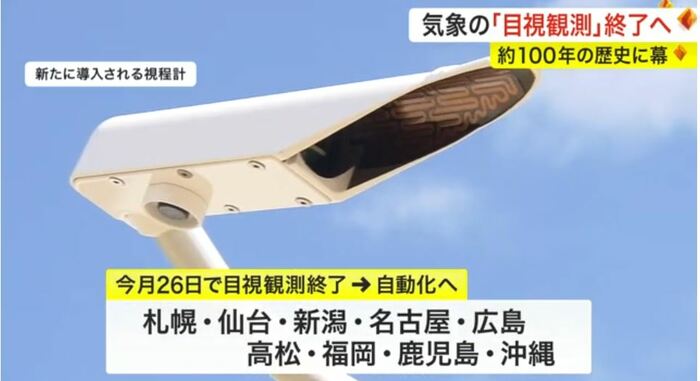

そして2024年3月26日をもって、仙台など地方の中枢となる9つの気象台でも、目視観測を終了し自動化することになった。今後、目視観測を継続するのは、東京と大阪のみとなる。

毛利光志主任技術専門官は「自動化されることによって、観測データの品質が均一化されること、連続的にデータがとれること、そのへんがメリットになります」と説明する。

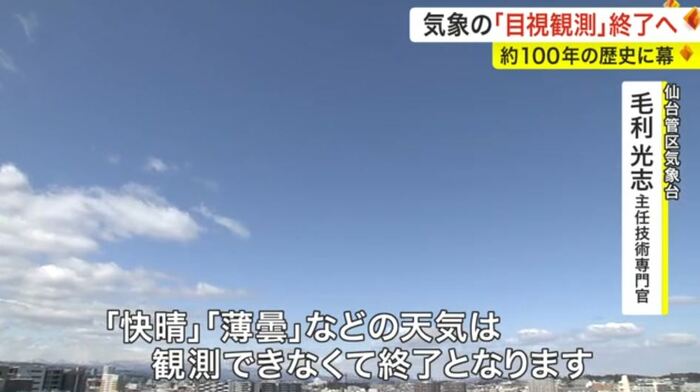

一方で、機械では判別ができず、観測自体が終了してしまう項目も。

毛利光志主任技術専門官は「快晴とか雲量をもとにするものは、目視でないと観測ができないので、快晴、薄曇などの天気は、観測できなくて終了となります。時代の流れというか、観測技術の方が進んできましたので、そういう流れになったかなと思っています」と話す。

どのように自動で判別?

今後は、晴れ・曇り・雨など9つの項目が自動判別になる。一方で、自動判別が難しい快晴や薄曇・あられ・ひょうなど30の項目は、観測自体が終わってしまう。

ただ一部例外もあって、初霜・初氷・初冠雪・シーズン最初の現象ついては、これまで通り目視で観測して発表される。季節のお知らせがなくなるわけではない。

また、生活に影響を及ぼすような大規模な黄砂が飛来した場合も、臨時的に目視観測を行うことがあるという。

では、どうやって自動で判別するのか。例えば、晴れと曇りは日照時間と気象衛星画像から判別。雨・雪・みぞれは、「感雨器」という機械でまず降水を感知して、その降水が雨か雪かみぞれかをその時の気温と湿度から判別するという。

まだ目視のほうが精度が高いというものはたくさんある。今後は機械がどのくらい目視に近づいていくかが課題となりそうだ。

(仙台放送)