石川県能登町には、自らも被災しながら、地元の人たちを助けようと奮闘する若い世代がいる。能登半島地震から2カ月。今、彼らは支援活動と日々の生活の間で揺れている。

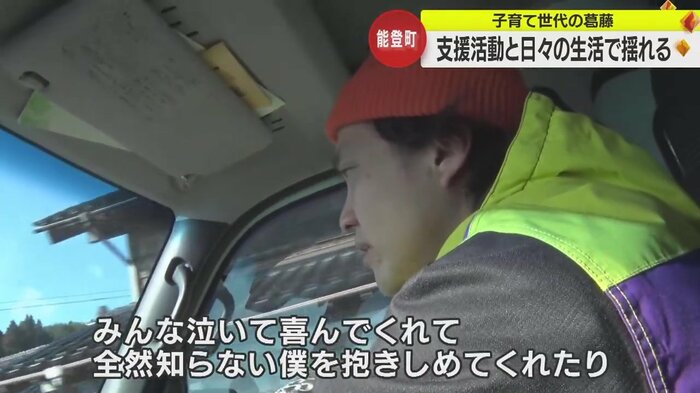

「みんな泣いて喜んでくれて」

能登町姫地区に住む脊戸郁弥さん一家。避難所から戻ったあと、自宅は、物資が集まる地域の拠点となっている。

脊戸郁弥さん(33):

仏壇を片付ける時間もなかったので、じいちゃんには悪いですけど。本当は倉庫とか持っていたら、そこを物資拠点にできたんですけど。

33歳の脊戸さんは金沢市の消防隊員として、東日本大震災の時には被災地で救助活動にもあたった。2022年、家族で能登町の実家にUターンし、今は木の伐採を請け負い生計を立てている。

元日に起きた大地震のあと、脊戸さんがすぐに取り組んだのは、行政の手が届かない自主避難所や住宅に支援物資を届ける活動だ。

この日もSNSを通して「物資を届けてほしい」と依頼がきた。

脊戸さん:

(大地震から)10日たっても何の物資も届いていない地域があって。本当に食べるものがなかったって。おばちゃんが言ってて。

僕がいなくてもみんな大丈夫だったのかもしれないけど。みんな泣いて喜んでくれて全然知らない僕を抱きしめてくれたり。そういうのを見ると動いてよかったなと思う。

物資を受け取ったのは、幼い子どもを育てる町内の母親だ。

ーー何を要望した?

母親:

水が使えないので紙コップとかお皿。こういうのが一番助かる。避難所になくて。買うと高いから。店が開いてても収入が…。

仕事を休むことになった人は最低限の出費を心がけている被災地の現状がある。脊戸さんは「支援物資じゃなくて、“人が助けに来てくれる”というだけでみんな安心する」と語った。

相談の電話に仕事が手につかず…

同じ能登町でデザイン事務所を営む辻野実さん(42)。

妻と2人の子どもは金沢に避難したが、辻野さんはふるさとにとどまり、炊き出しや物資を届ける人たちを支え続けている。

能登の豊かな自然や文化を伝えたいと、辻野さんは以前から地元目線で動画や写真を撮影し、発信してきた。

2017年、辻野さんは「ここまで入り込んで撮れるやつは、中々いないと思う」「(なぜ入っていける?)地元なので」と語っていた。

大地震の発生からもうすぐ2カ月となるころ、県外の企業から依頼されていたデザインの仕事に取り組み、普段の業務を再開しようとしていたが…。

辻野さん:

デザインの仕事をやりたいんですけど、輪島のお客さんどうなっただろうとか、能登町の会社の方、これからどうするのかなとか、そういう思考に流されちゃって。

数十分置きに電話がかかってきたら仕事どころじゃないよね。みんな、わらにもすがる思いで『情報教えて』とか『こんな物資ない?』とか。

「これからはバランスを考えなくては」

脊戸さんも徐々に仕事を再開しているが、支援活動を二の次にすることはできないという。

脊戸さん:

とにかく今はみんなのことを助けたいという思いが強くて、自分のお金は後回しになってしまってて。そろそろ働かないと自分たちも生活できなくなるので、そのバランスをこれから考えていかなくてはダメだなと思っている。

被災した人々が穏やかな日々を取り戻すまで、脊戸さんたちの支援活動は続く。

(石川テレビ)