能登半島地震から2週間以上が経ち、今も避難所で生活を送る人がいる中、感染症の拡大が懸念されている。「リーダーがいるだけで大きく違う」感染症対策の医師が見た、避難所の現状と求められる対策を聞いた。

災害時感染制御チーム「DICT」

地震などの災害が発生した際、避難所などで感染症対策や衛生環境の維持・改善などを行う災害時感染制御チーム「DICT」。

東日本大震災の避難所での感染症対策の経験をもとに発足し、2016年の熊本地震などの被災地でも活動している。

日本環境感染学会が組織し、感染制御医や感染管理認定看護師など4人1チームを基本とし、全国で約650人が登録されている。

富山大学附属病院のDICT山本善裕医師は、能登半島地震発生後、石川県七尾市周辺の避難所で感染対策活動に従事した。

富山大学附属病院DICT 山本善裕医師:

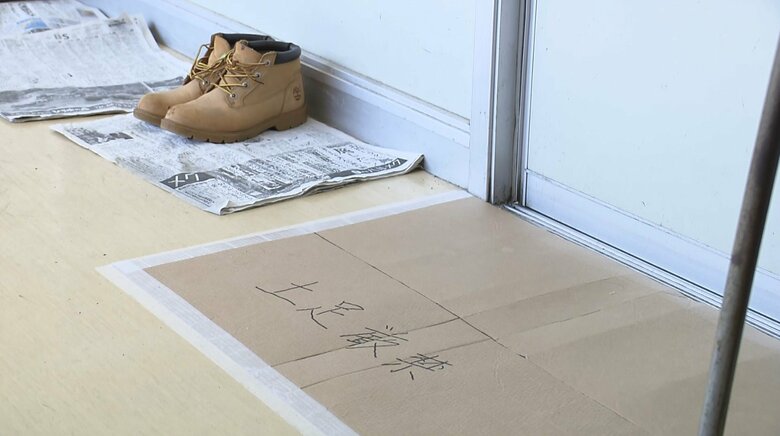

「まずは土足禁止。避難所に行きたいという時は土足で入りますよね。土足のままトイレに行きます。そしてトイレから戻って自分が仮に寝る所の枕元まで土足で入ること。これは衛生環境上非常によくない。後はコロナ禍で皆さん対策をやったアルコール消毒。そして空気の入れ換えが大切」

「最も重要なのはトイレの衛生環境」

断水状態が続く避難所の感染対策において、もっとも重要なことのひとつが、トイレの衛生環境だと山本医師は話す。

富山大学附属病院DICT 山本善裕医師:

「トイレをきちんと清潔に保つことが大事になってくる。避難者20人あたりトイレが1つ必要だと言われる。普通、避難所は大きい所だと100人、200人単位。だから5個から10個は必要になってくる。」

山本医師が向かった避難所では、室内履きとトイレの履物を用意していたり、アルコール消毒などを徹底しているところもあれば、対応できていない避難所もあったという。

各避難所で衛生環境を守るために必要なものがあるという。

「避難所にリーダーを」

富山大学附属病院DICT 山本善裕医師:

「やはり私は避難所におけるリーダーの方が1人いるだけで大きく違うと思った。リーダーがいれば最初からここまでは土足でいいけど、ここからは土足を止めようという指導が出来ている。そこが大きく違います。トイレにしてもそうです。やはりバラバラでやっていると管理が出来ていない所があるので、リーダーの必要性を感じた」

地震発生から2週間以上が経ち、感染症の拡大が懸念されている。

山本医師は、「DICT」が発災直後から被災地に入っている災害派遣医療チーム「DMAT」などと連携しながら、感染対策にあたることも必要だと訴えている。

(富山テレビ)